AIと共に変貌する現代社会を生きる

AI・デジタル化が私たちにもたらす変化と法。

AI・デジタル化が私たちにもたらす変化と法。

デジタル化により目まぐるしく進化するAI技術。すでに私たちの日常生活や社会全体に大きな影響を与えています。AIは生活の利便性を高めてくれる一方で、新たな「不自由」や法的問題を生み出しているのも事実。そこで今回は、甲南大学法学部の橋口祐介先生に、現代のデジタル社会における法の役割と課題についてインタビュー。私たちにとって身近な問題を取り上げつつ、今後の法制度の方向性について考えます。

Contents

・AIやデジタル化を取り巻く歴史

・【デジタルプラットフォーム】健全な市場か、創意の推進か

・【広告】幸福な不自由か、不幸な自由か

・【自動運転】AIの利益と支配

AIやデジタル化を取り巻く歴史

KONAN-PLANET 記者

「デジタル化」とひとことで言いますが、

詳しくはどういうことを言うのでしょうか。

橋口 祐介 先生

社会システム自体をデジタルで変えていく。

「デジタル化」には二つの意味があります。一つは、アナログを「0・1」のデータにすること。例えば病院なら、手書きだった医療カルテをPCで作成し保管する、ということです。二つ目は2018年以降のいわゆるDX(デジタル・トランスフォーメーション)で、今あるシステム自体をデジタルを使って変えていく、というイメージです。病院なら、医療カルテシステムを導入し、受付、検査、手術予約を運用するなど、システム処理自体をまるごと変えてしまうことをいいます。

さらに、2020年以降のコロナ禍によって社会システムの脆弱性が明らかになり、世界的にも社会システムを変えていく必要が出てきました。特に日本は災害大国ですから、持続可能な社会を維持していくためにも、二つ目のデジタル化が必要であると認識されるようになりました。

このように今ある社会のシステムをデジタル化するうえで、

最も有効なツールが人工知能=AIです。

2022年から第四次AIブームが起きており、Open AIによるChat GPTなど、生成AIの進化が本当にすごい。Chat GPTは学生さんや社会人の方、ほとんどの方が使っていますよね。

総務省令和6年白書

橋口 祐介 先生

デジタル化やAIにどうやって対応していくか。

海外では、もうすでにGAFAMをはじめとしたビッグテック(巨大IT企業群)によって社会システムが変わりつつあります。ヨーロッパでは、AI法やデジタルコンテンツ法などが次々に成立していて、デジタルやAIに正面から取り組んでいる。日本社会においても、デジタル化やAIにどうやって対応していくかが問題となります。

KONAN-PLANET 記者

日本ではどのような

法整備が進んでいるのでしょうか。

橋口 祐介 先生

2021年5月、今まで遅れていたAIを含めたデジタル化を進めていくという観点から「デジタル社会形成基本法」が成立し、同時に同年9月、日本のデジタル社会実現の司令塔としてデジタル庁が発足しました。そこから三年間で、膨大な数の法律の見直しが猛烈なスピードで進められています。

【デジタルプラットフォーム】健全な市場か、創意の推進か

橋口 祐介 先生

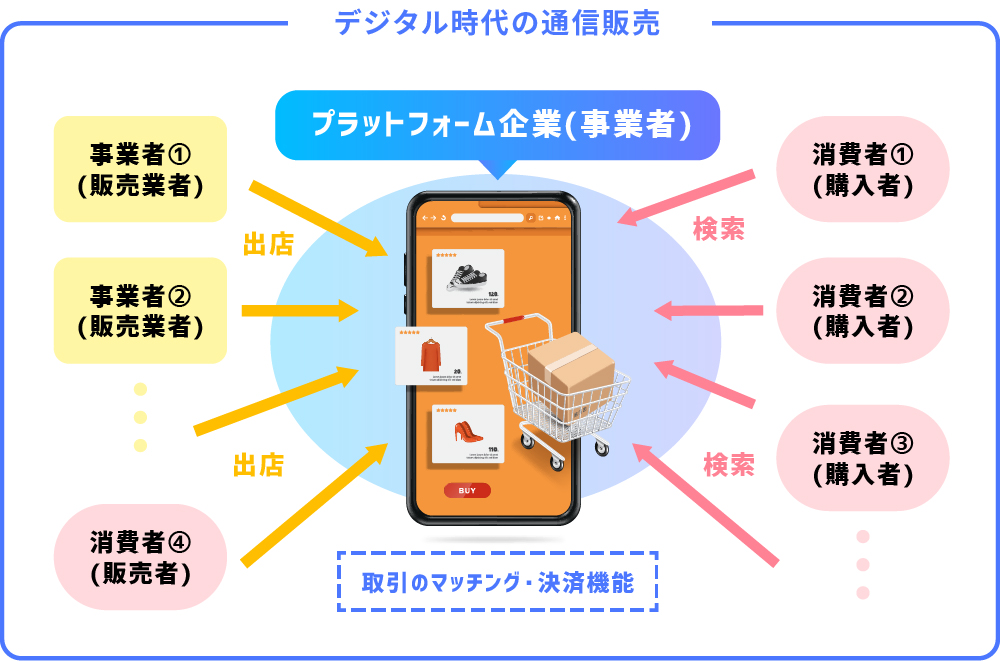

ここからは、具体的な事例を紹介しましょう。まずは、デジタルプラットフォームについてです。デジタルプラットフォーム(以下DPF)とは、「オンラインであることを前提にして、利用者グループをつなぐ場」をいいます。

消費者庁「現状と今後の課題」(R1.12.5)

職業柄、明治時代の古本を探すのですが、これまでは遠くの古書店に足を運んでも見つからないなど、苦労していました。でも今は、大手ECサイトで欲しい古本を調べればパッと出てくる。なぜかというと、ECサイトの運営者自体が実際に物を売っているのは半分くらいで、残りの半分は数多くの事業者が出店し売っているからです。そうした事業者と私のような利用者をオンラインでつなぐ場が、DPFというわけです。

こうした「マッチング型」のDPFは私たちの生活に入り込んでいて、

実は結構大きい問題を生じさせています。

ECサイトで購入したモバイルバッテリーで家が全焼!?

著名なECサイトで海外の事業者からモバイルバッテリーを購入したところ、深夜にいきなり発火して火事になり家が全焼してしまったという事例があります。消火後に検証してみると、モバイルバッテリーが原因だったということがわかりました。

ECサイト…インターネットを通じて商品やサービスを販売するウェブサイト。日本ではオンラインショッピングやネット通販ができるサイト全般を指します。

KONAN-PLANET 記者

そんなことが!?

この場合、誰が責任を取るのですか?

橋口 祐介 先生

ECサイトに参加している事業者から購入した品物から火が出た。だから当然「運営者さん、責任とってくれますよね」という話になりそうです。その前に事業者を探そうとするけれど、DPFの場合は情報が辿れないことも多く、なかなか事業者の実態が掴めない。仮に事業者が見つかっても、本当に責任を取ってくれるかわかりません。

ほかにも、「ブランド物を買ったら偽物だった」「百均みたいな品物が送られてきた」という話も耳にしますよね。実は今、こういうDPF特有の問題が非常にたくさん起きています。

DPF特有の問題に対応するための法律が必要。

今後、日本でもオンラインショッピングが増えていくのであれば、対応しないといけない。そういう観点から新しくできた法律が、2021年の「取引デジタルプラットフォーム消費者利益保護法」です。DPFに情報開示請求ができるようになり、少なくとも問題のある事業者があった場合は、裁判ができるようにその情報を開示しなければならないと法律で明文化されました。

その後、事業者が責任を取れない場合には、DPF側が保証責任や管理責任を問われてしかるべき、という議論が進行したのですが、その部分は今後の課題にしようとなりました。

KONAN-PLANET 記者

え!? DPFには責任がないということですか?

橋口 祐介 先生

健全な市場か、創意工夫の推進か、が議論のポイントに。

管理責任や保証責任をDPF側に課してしまうと、このビジネスモデル自体がうまくいかない。例えばDPF側が管理責任を持つという話になると、大きな倉庫を作って一個一個の商品を確認しなければならない。その膨大なコストは多くの場合、消費者に転嫁され、商品の価格が今より2割、3割高くなってしまう。そうすると結局、消費者の利益にならないし、そういう重い責任を課されてしまうと、今後デジタルやAIの利用が発展していくなかで「創意工夫」が実現できなくなります。

けれども、消費者側としては、やっぱり家が燃えるのは困る。健全なマーケットであるためには最低限のルールが必要です。たとえ値段構造が変わり、創意工夫の障壁になったとしても、DPF側の主張ばかりを認めるのはどうか・・・と議論が対立しているのが現状で、今後みなさんどう考えますか、ということがポイントになっています。

【広告】幸福な不自由か、不幸な自由か

橋口 祐介 先生

AIによって知らないうちに行動が操られている!?

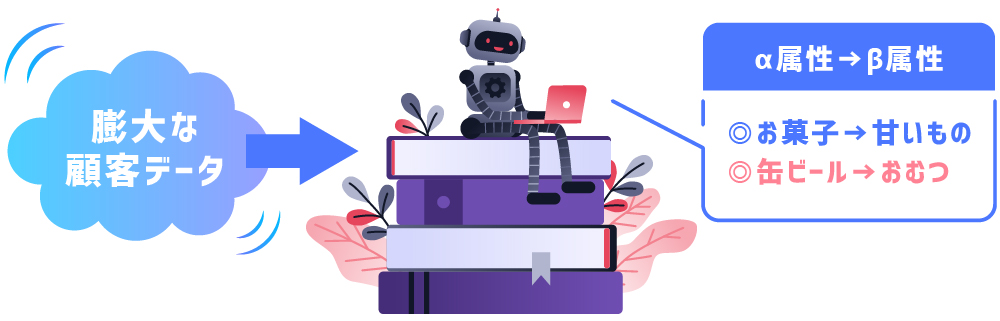

次は、ネット広告について見ていきましょう。DPFでは、日々たくさんの購買がされています。そういう膨大なビッグデータをAIに勉強させることで消費者の属性が予測できます。「お菓子をたくさん買う人は甘いものが好き」ということは人間でもわかりますが、「缶ビールをよく買う人は、おむつをよく買う」という想いも寄らない関連性をAIが見つけ出すこともあります。

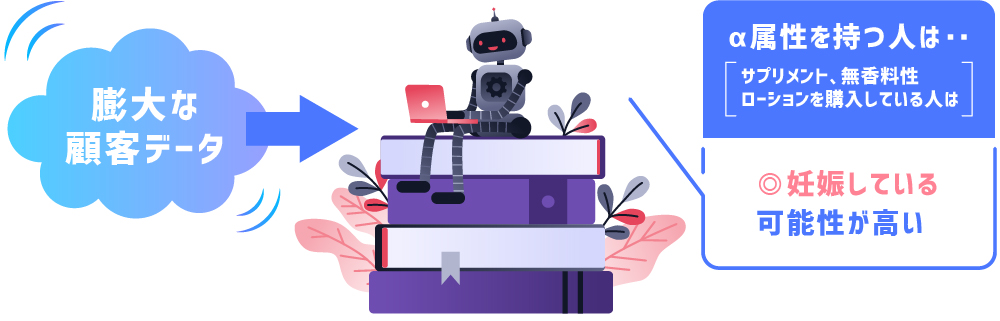

そうしたなかで「特定のサプリなどを買った人は妊娠している可能性が高い」というデータマッチングをアメリカの会社が見つけ出した。これは実際の事例なんですが、十代の女性のいる家庭にマタニティ広告が届き、父親が激怒して異議申し立てをしたところ、その十代の女性が妊娠していたことが発覚した。そのことを、本人も父親も知らなかったんですね。

KONAN-PLANET 記者

そんなことまで予測できるなんて・・・衝撃です。

橋口 祐介 先生

自分の秘密を盗まれるリスクは昔からありますが、今は本人も知らない、その人のプライバシーの根幹の部分をAIが判別しマーケティングにつなげてしまう。これは非常に重大で、倫理的に問題があるのではないかと規制が始まっています。

KONAN-PLANET 記者

身近なところでいろんなことが起こっているんですね。

橋口 祐介 先生

自分でも気づいていない潜在的な欲望や思考をAIのプロファイリングが読み取ってリコメンドしてくれて、「あ、この本読み忘れてたわ」「こんなのもあるんだ」となるのは非常に便利ですが、AIに勝手に見透かされているというのは不自由でもありますよね。やっぱりそれはやめよう、ということになると自由かもしれませんが、今度は不便になる。

法律の世界でよく言われるのが、「幸福な不自由か、不幸な自由か」ということです。両極端なので、どちらが正解ということはありませんが、どういうバランスが社会的に望ましいのかということを、私たちは考える必要があります。

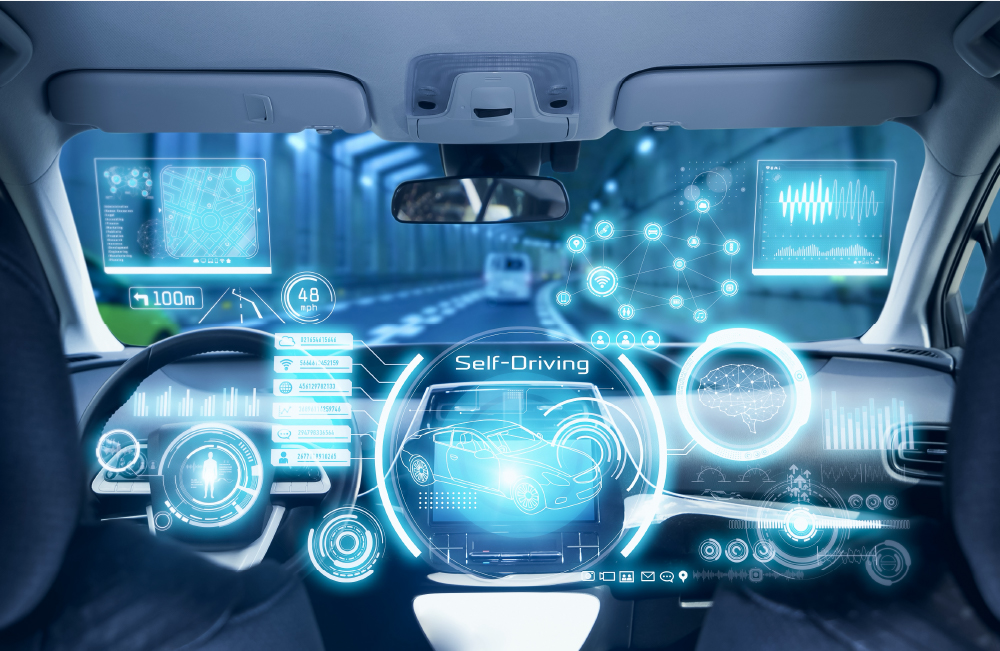

【自動運転】AIの利益と支配

最後に、自動運転について見ていきましょう。自動運転は、もはや映画や漫画の世界の話ではなく、アメリカではすでに実装され始めています。運転は認知、判断、操作など、人による部分が多いのですが、そこをAIが代替できる技術が存在していますから、日本でも近うちに社会実装されるでしょう。

自動運転が実装され、マイカーが減少することになれば、環境にも良いし交通問題も解消される。そして、何より事故が間違いなく減るといわれています。ただ、それでも、どうしても事故が起きる場合が出てきます。AIは統計的な判断ですから、原理的にいうと事故が起きるんですね。

KONAN-PLANET 記者

自動運転には運転手がいない・・・

では事故が起きた場合、誰が責任を取るのですか?

橋口 祐介 先生

そういうことになりますよね。今後、自動運転車の事故にどうやって対応するか、その保障をどうするのかという議論が、今年のデジタル庁で始まっています。

自動車の運行によって利益を得ている人が責任を負う

自動車事故の責任の法律としては1955年の「自動車損害賠償責任法」があります。成立したのがマイカーブームの1970年代よりも前なので、当時車を持っていたのは個人ではなく、タクシー会社や運送会社の社長さんでした。彼らが所有する自動車が交通事故を起こした場合、「その自動車の運行によって利益を得ている人」あるいは「その運行を支配している人」が責任を負うべき、つまり、社長が利益を上げているのだから社長が責任を取る、ということになりました。

自動車損害賠償保障法(1955〜)

自賠責制度制度成立の時代背景

戦後の自動車の急速な発展とそれに伴う自動車事故の激増は、自動車に係る損害賠償制度の必要性を強く認識させた。

このため、昭和27年頃から関係者の間で議論が行われ、保険者を民間保険会社としつつも、社会保障的な機能を果たす自動車損害賠償保障法が、昭和30年7月に交付された(施行:同年8月〜翌年2月)。

国土交通省「自動車損害賠償保障制度について」(H23.9.30)

では今後、自動運転車が実現した場合に運行を支配し、利益を得ているのは誰なのかということが議論されており、次の三つの選択肢が示されています。

選択肢❶ 所有者が責任を負う

自動運転車で事故を起こしたら所有者が責任を負うべき、という考え方。AIが目的地まで運んでくれるので利益は得ているかもしれないが、勝手に移動しているので支配はしていない。よって、所有者に責任を負わせるのは無理?

選択肢❷ メーカーが責任を負う

AI自動車によって利益を得たり、支配をしているのはAI自動車のメーカー。自動運転車はシステムが運転するからメーカーが責任を負うべき、という考え方。しかし、損害賠償責任を負わされるようなものを作っているとインセンティブがなくなってしまう。自動車メーカーからの反発は必至か?

選択肢❸ AIが責任を負う

もとよりAIは原理的に統計的に事故を起こす。そういうものを作っているのに、それについてメーカーが責任を負うのはおかしい。AIによる自動運転車が事故を起こした時はAI自体に責任を取ってもらったらいい、という議論がEU等で実際になされている。

KONAN-PLANET 記者

AIが責任を負ってくれる?

そんなことが可能なのですか?

橋口 祐介 先生

法律でAIを「人」として定めれば不可能ではない。

例えば、民法では会社を人と同じように扱います。私たちは会社とも契約できますよね。なぜ会社と契約できるかというと、民法が会社を「人」として扱っているからなのです。これと同じように法律でAIシステムを「人である」と定めてしまえば何の問題もありません。

また、AIシステムの稼働によって生じた経済的利益がありますから、もし事故が起きたらそこから払えばいい。そうすると所有者も責任を負わないし、メーカーも責任を負わない。事故が起きるのはAIの特質によるものだから、もうAIに責任を負ってもらえばいいじゃないか。AIは逃げたりしないので、確実にお金を払ってくれるし、これで三方まるく収まると、EUでは一つの選択肢としてAI自体に責任を負わそうという議論もされています。

ただ、死亡事故になると刑事責任も追求されます。AIは刑務所に入れられないし、刑事責任をAIに取らせるのは難しい。そういうことも同時に考えていかないといけません。

過度に恐れない、でも正しく恐れよう。

便利だから正しく恐れようということもある一方で、悪い恐れというのもあり得るわけです。「AIは統計的な判断であり原理的には事故が起きる」と聞いた瞬間に、もう自動運転なんか導入しない方がいいという人もいる。一方で、人間の運転のままで年間3,000人近く死傷者の出る交通事故を放置していいのかというと、そこはまた違うという話もある。過度に恐れない、でも正しく恐れよう。そうやって両極端によらないことが大事かなと思います。

KONAN-PLANET 記者

AIと法の問題が、私たちのすぐ身近にあることがわかりました。

最後に、私たちにできることは何でしょうか。

橋口 祐介 先生

今日は三つのお話をしましたが、私たちが考えるべきポイントがあります。それは、「幸福か自由か」というところです。便利なのはいいんだけど、その便利に全部委ねてしまっていいのかと、どこかで立ち止まって考える必要がある。便利になっていく世の中だからこそ、私たち一人ひとりがそういうことに関心を持って考えていかなければならないと思っています。

- 今回お話しを聞いた人

-

甲南大学法学部 橋口 祐介 准教授

専門は民法。京都大学法学部を卒業後、同大学大学院を経て、2010年より新潟大学で研究者生活をスタート。当初は言葉や制度など普遍的で抽象度の高い問題を検討していたが、自動運転など先端技術に関わるELSIに取り組む研究チームに参加し、また在外研究先のドイツで応用的な理論研究の魅力を体感するうちに、現代化という視点を強く意識するようになる。2018年より甲南大学法科大学院准教授、2020年より現職。魅力あふれる学生・同僚から数多くの影響を受けながら、民法の現代化に向けた研究を幅広く進めている。