他人事と思っていませんか?

正しく知って、今から備える、南海トラフ巨大地震

正しく知って、今から備える、南海トラフ巨大地震

阪神淡路大震災から、もうすぐ30年。その後も2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震、今年の能登半島地震と何度も大きな地震が起きていますが、どこか「他人事」と思っていないでしょうか。30年以内に発生するといわれる南海トラフ巨大地震。どんな規模の地震なのか、今からどう備えたらよいのか、地学の専門家であり甲南高等学校・中学校の校長を務める山内守明先生にお話を伺いました。

Contents

・「南海トラフ巨大地震」は本当に起きるのか

・100年周期でやってくる!巨大地震のメカニズム

・瀬戸内海だから津波は大丈夫、ではない理由

・ 知っておきたい!地震前と発生時の心構え

「南海トラフ巨大地震」は本当に起きるのか

KONAN-PLANET 記者

南海トラフ巨大地震は、本当に起きるのでしょうか?

山内 守明 先生

はい、残念ながら起きると覚悟しておく必要があります。

政府の見解では30年以内に発生する確率は

80%といわれています。

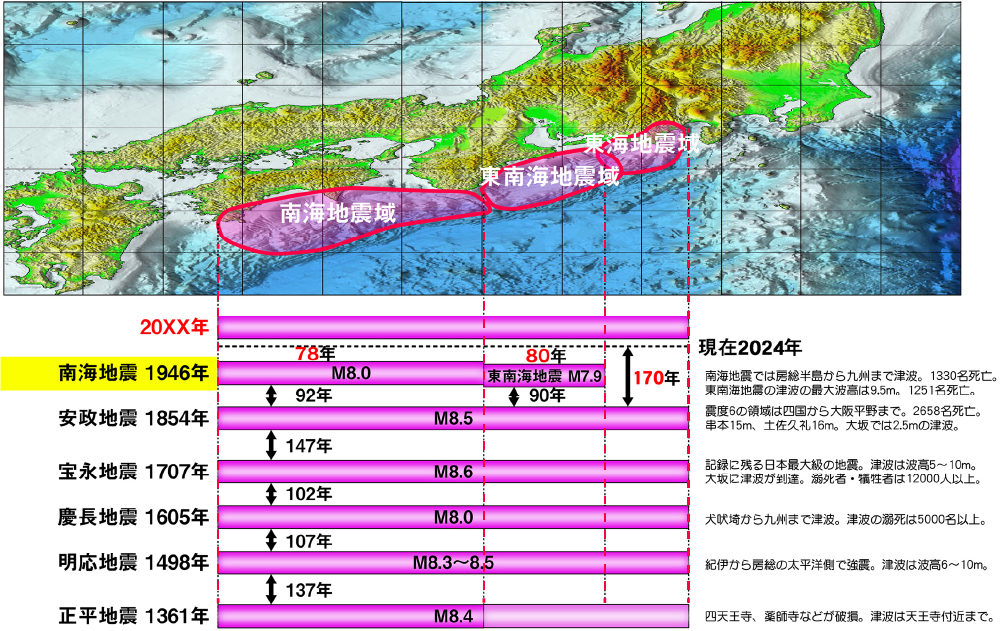

その理由を説明しましょう。下の図を見てください。ピンク色で示しているのが南海トラフ沿いの地震域です。歴史をさかのぼると、この地震域では100年から150年の間隔で大きな地震が起きていることがわかります。南海地震域においては1946年の南海地震から80年近く経過していますから、今後の30年ではいつ大地震が起きてもおかしくないことがわかります。

100年周期でやってくる!巨大地震のメカニズム

KONAN-PLANET 記者

なぜ、100~150年周期で発生するのでしょう。

山内 守明 先生

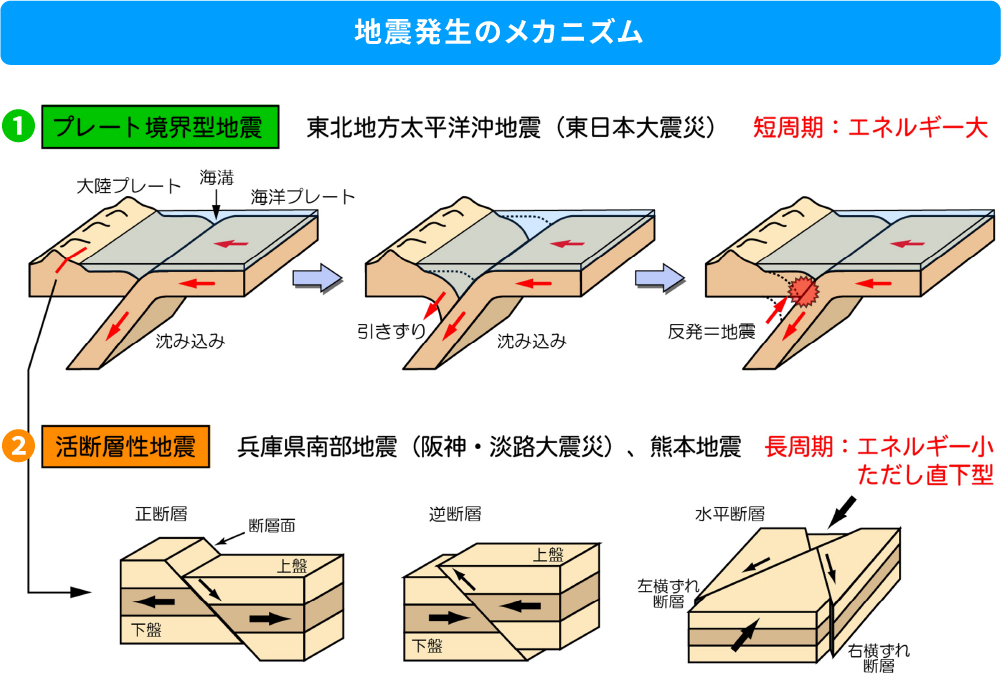

地震発生のメカニズムを知ると、その理由がよくわかりますよ。 地震には大きく分けて「プレート境界型地震」と「活断層性地震」があります。

❶100~150年の短周期で発生 「プレート境界型地震」

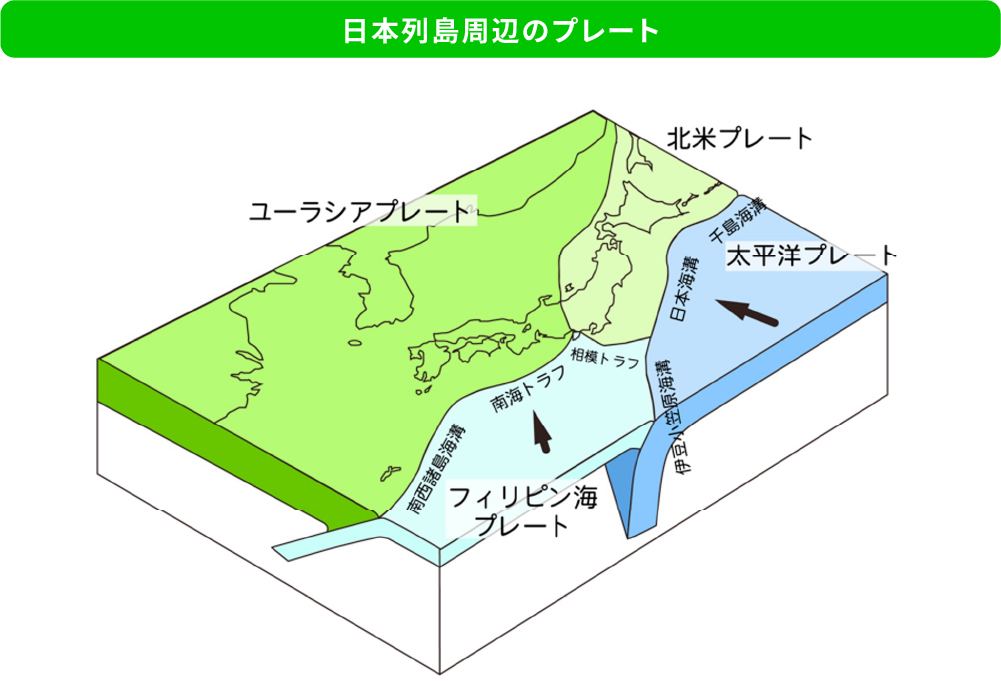

陸側のプレートと海側のプレートの境界である海溝やトラフ付近で発生する地震。日本列島の下では、海側の「フィリピン海プレート」が陸側の「ユーラシアプレート」の下に沈み込んでいる。そのスピードは年間数センチほどだが、100年で数メートルにもなり次第にひずみが蓄積し、そのひずみを戻そうとプレートが反発して跳ね上がることで、大きな地震や津波を起こす。周期はおよそ100年と短周期で、地震のエネルギーが大きいのが特徴。東日本大震災もプレート境界型地震だった。 南海トラフはフィリピン海プレートとユーラシアプレートが接する区域で、静岡県の駿河湾から九州の日向灘沖まで、東西およそ700キロに及ぶ。南海トラフ地震は、この二つのプレートにひずみが生じ、地震を引き起こす。

❷1000~1万年の長周期で発生 「活断層性地震」

陸側のプレート内部での断層運動により発生する地震。1000年から1万年という長周期で発生する。エネルギーは小さいが、おおむね30kmよりも浅い地殻の内部、つまり人が住んでいる地域のすぐそばで発生することから被害が大きくなる傾向にある。阪神淡路大震災は淡路から有馬に伸びる活断層によるもので、その延長として2018年に大阪府北部地震が発生した。能登半島地震も活断層によるもの。地図を見ると日本各地に活断層があることがわかる。

瀬戸内海だから津波は大丈夫、ではない理由

KONAN-PLANET 記者

なるほど、南海トラフ巨大地震は本当に起きるんですね・・・

どのような規模なのか想像もつきません。

山内 守明 先生

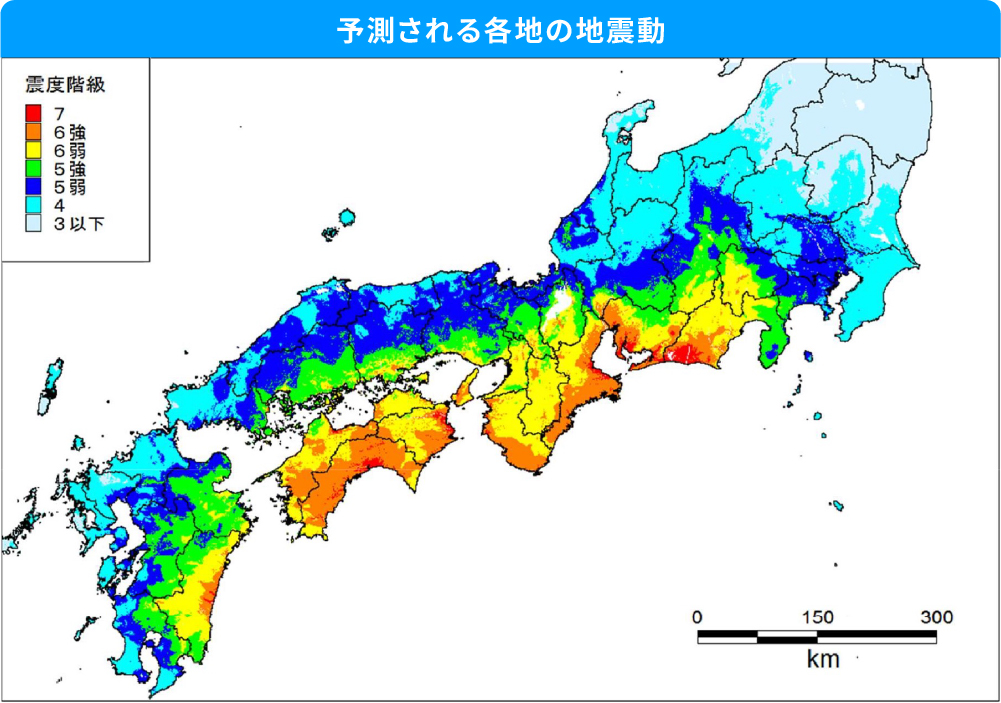

阪神間での震度は「5強~6弱」

そうですよね。南海トラフ地震に正しく備えるためには、なんとなくのイメージではなく、どのような規模の地震なのかを理解しておくことが大前提です。ここからは、データを使って詳しく説明しましょう。まず震度ですが、阪神間では震度5強~6弱と予測されています。

陸棚から内側を震源域とした時の予測震度分布 2019年6月内閣府政策統括官

揺れる時間は「3分」程度

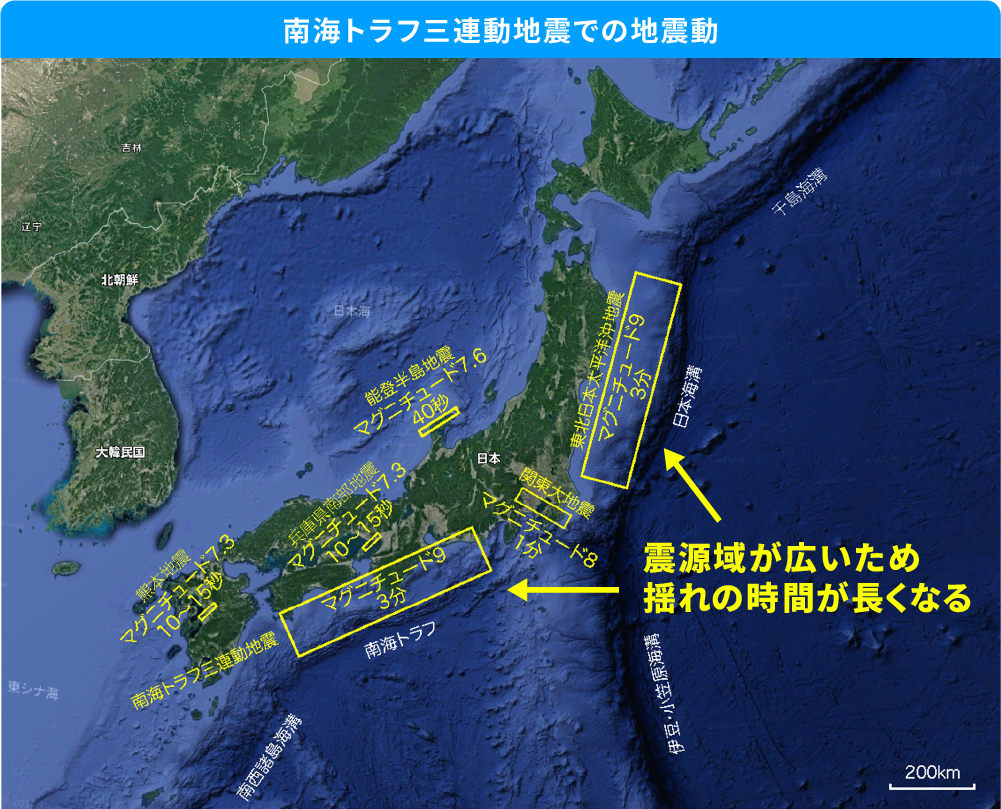

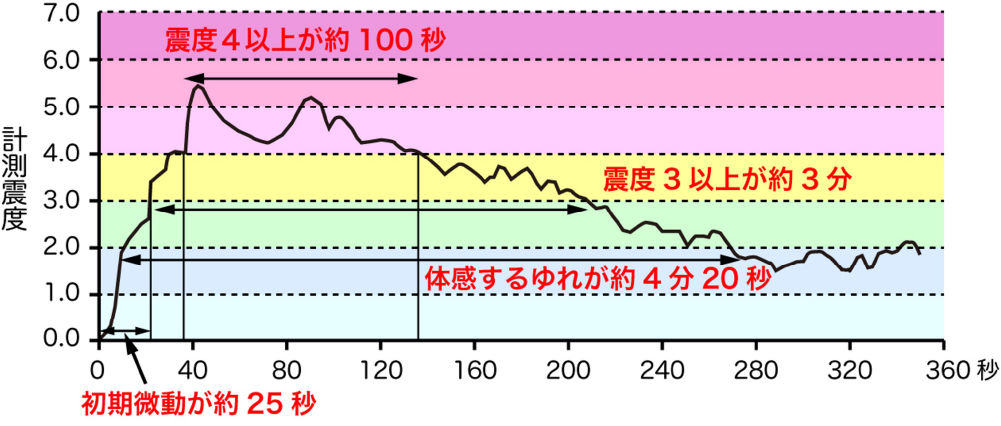

下の図は、近年の日本で発生した地震の揺れの時間を示したものです。南海トラフ地震は、同じくプレート境界型地震の東日本大震災(東北日本太平洋沖地震)と同様に、震源域が広いため3分程度の強い揺れが続くと予測されています。

阪神間の震源までの距離を200kmと想定して、東日本大震災時の震源から200km離れた北上市の計測震度計のデータを見てみましょう。北上市では初期微動は25秒、震度4以上は約100秒、震度3以上は約3分続きました。このデータから、南海トラフ地震が発生した場合、阪神間でも同様の揺れが、少なくとも3分間は続くと覚悟しておいた方がよいことがわかります。

北上市データから阪神間での地震動を予測

KONAN-PLANET 記者

津波はどうでしょう。

瀬戸内海ですし淡路島もあるし・・・それほど被害がないのでは?

山内 守明 先生

5mの津波で東灘区の南部は浸水

いえいえ、決して油断できません。阪神間での津波は、兵庫県が3.7〜4.0m、国は5.0mと想定しています。この場合、高い方の想定値で対応を考える必要があります。県は防潮堤を整備し浸水域を9割削減することを計画していますが、地震で5mの津波が到達した場合、シミュレーションでは海水が広範囲にわたって陸地に上がっていくことが予測されます。甲南大学のある東灘区の南部も水に浸かる恐れがあります。南海トラフ地震発生時には、海抜5m以上の場所、たとえば東灘区でいうと国道2号線よりも北に逃げる必要があります。日頃から、自分が住んでいる地域の海抜を知っておくこと、自治体が発行しているハザードマップをチェックしておくことも大切です。

Googleマップを活用して作成

また、兵庫県は、南海トラフ地震発生時の死者数のほとんどが津波によるものになるだろうと想定しています。瀬戸内海であっても、大阪湾であっても、津波が入ってくる可能性は十分にあるのです。現在、防潮堤も整備されつつありますが、それも万全ということはありえません。また、「津波が来たら高い建物に」といわれますが、南海トラフ地震ではゆっくりとした長周期地震動が発生するため、その周期に共振すると高層ビルは長時間にわたり大きく揺れるので注意が必要です。

兵庫県による被害想定

2014年6月3日 兵庫県企画県民部防災計画課作成

知っておきたい!地震前と発生時の心構え

KONAN-PLANET 記者

被害を想定しておくことが大事なんですね。

最後に、今、私たちにできることを教えてください。

山内 守明 先生

まずは愛する家族の安全確認を

地震発生時に、どのように連絡するか、どこに集合するか、その手段について家族で話し合ってください。地震はいつ起きるかわかりません。地震発生時に子どもは学校にいて、おばあちゃんが一人で家の2階にいるかもしれない。そういう時はどうするか、具体的に想定しておくことも必要です。

また、地震が発生した時は「震度6強以上はない」「強い揺れは3分で収まる」と知っていれば、落ち着いて行動できるはずです。津波が発生しても、阪神間に到達するまで最低90分はかかります。それだけの時間があると知っていれば、焦ることなく自分の足で避難場所まで移動できるでしょう。

ただやみくもに怖がるのではなく、どういう状況になるかを正しく知っておく、正しく覚悟しておくことが、地震の備えにつながるのです。

これだけは知っておきたい!

\南海トラフ巨大地震への心構え /

■ 30年以内に大地震が発生すると知っておく。

■ 日頃から家族と相談し、避難場所を決めておく。

■ 避難場所や標高5mの地点まで実際に歩いてみる。

(倒壊家屋があれば、避難する時間が1.5〜2倍かかる)

■ 「震度6強以上はない」「強い揺れは3分で収まる」と割り切り、 落ち着いて行動する。

■ 津波の到達まで最低90分はかかる。揺れが収まったら 標高5m以上の場所に移動する。

■ 津波が収まるまで数時間から10時間かかる。 「安全宣言」が出るまで家には帰らない。

■ 長周期振動による被害が予測できないので 高層ビル周辺には近づかない。

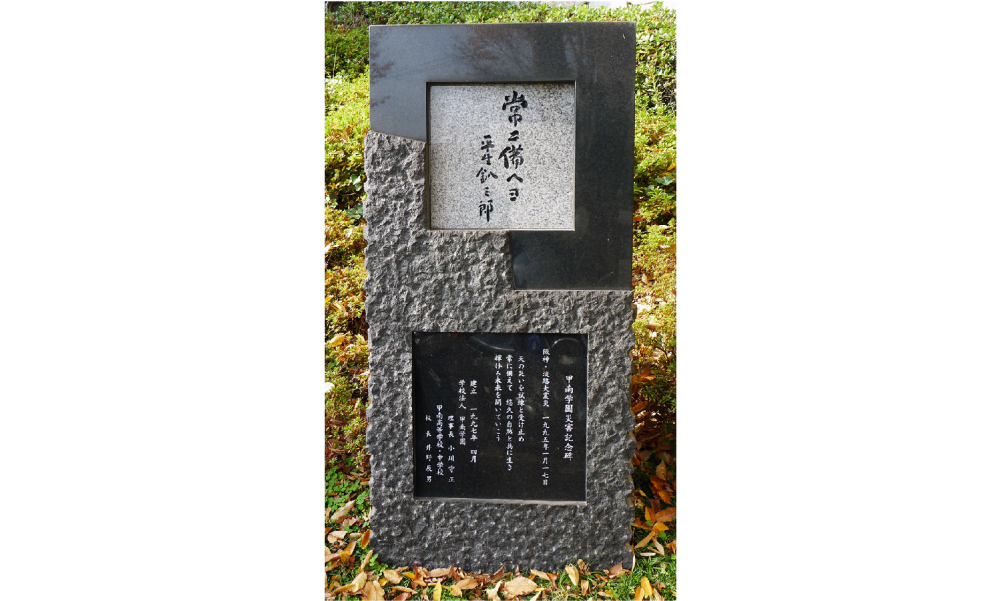

大切な人の命を守るために「常に備えよ」。

「常に備えよ」は、1938年の阪神大水害の際に甲南学園の創立者である平生 釟三郎 先生が語られた言葉です。私たちは、天の災いを試練と受け止め、常に備えて悠久の自然と共に生き、輝ける未来を開いていかなくてはなりません。

来年は阪神淡路大震災から30年になります。私はこの震災で大切な生徒を二人亡くしました。知っている人がいなくなるというのは、本当に大きくつらいことです。

来る巨大地震について正しく知り、

正しく備えることで、

どうか、みなさんの大切な人の命を

守ってほしいと思います。

- 今回お話しを聞いた人

-

甲南高等学校・中学校 校長 山内守明先生

高知大学理学部地質学科卒、その後、大阪大学教養部研究生、東京大学海洋研究所研究生、奈良教育大学大学院を経て甲南高等学校・中学校に勤務。理科の教諭として主に地学を担当。1997年より5年間、独立行政法人海洋研究開発機構JAMSTECの流動研究員として地球観測船みらいを活用し、第四紀の北西太平洋の古環境解析を行う。専門は微古生物学、古海洋学。