ますます重要! それなのに不足?

多文化共生の架け橋、日本語教員の今!

多文化共生の架け橋、日本語教員の今!

外国人にとって、日本語の学習からはじまる日本文化への理解。

出生者数がいよいよ70万人を下回り、日本の総人口が減少している現在。そんな日本の経済・社会を支える存在として外国人住民数が増加しています。2040年には「外国人1割社会」が到来するという予測もあり、おたがいの文化を理解し、共生することは重要なテーマ。その前提として、留学生はもちろん外国人労働者やその家族(特に子どもたち)への日本語教育はますます大切になってきます。そうした現状への対策の一環として文部科学省は、2024年度から新たな国家資格「登録日本語教員」制度をスタートさせました。 そこで今回は、日本語教育学を専門にする甲南大学文学部の野々口教授のもとを訪問!多文化共生に向かう社会での日本語教育の現状、さらには甲南大学における日本語教員養成について聞いてみました!

グローバル化する日本社会。必要人材として注目の日本語教員。

KONAN-PLANET 記者

いま在留外国人の方がどんどん増えているなか、

日本語教員が足りていないらしいですね。

文学部 日本語日本文学科

野々口 ちとせ 教授

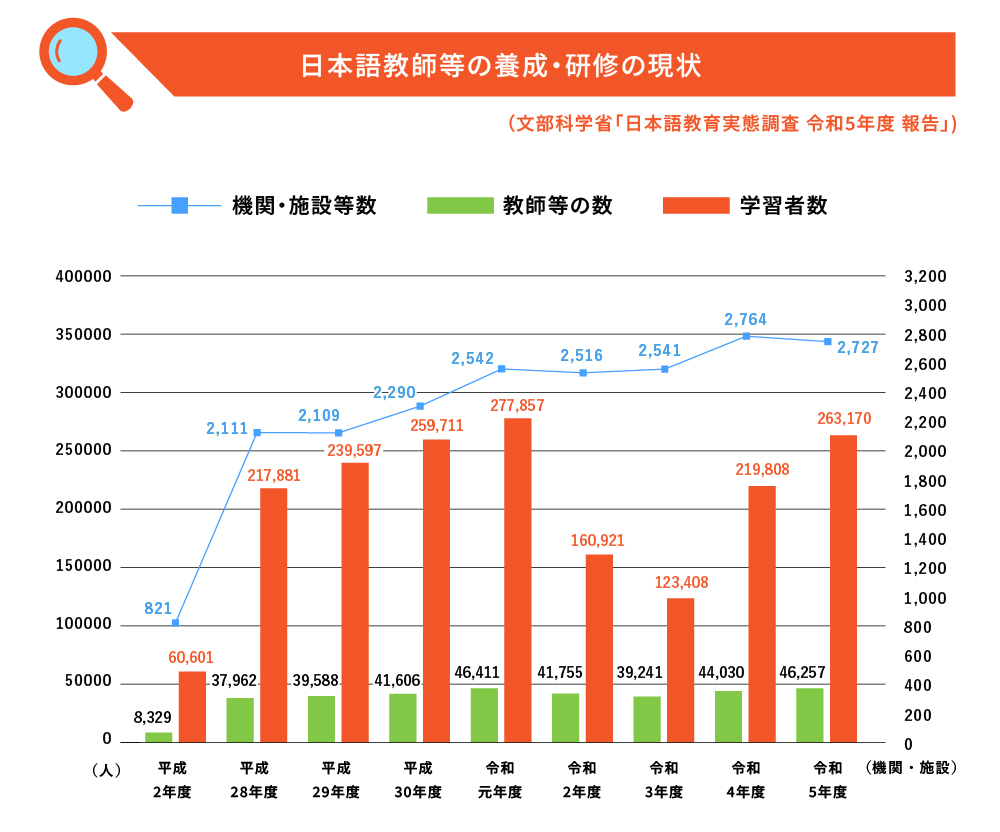

野々口教授:そうですね。下のグラフを見てもらえばわかりますが、コロナ禍で一時的に減った日本語学習者数がいまは着実に回復しています。これに対して、日本語教員等の数はさほど変わらない。つまり大きく足りていないわけです。また、生活者としての外国人への日本語教育は、ボランティアを中心とした地域の日本語教室にかなり依存しています。都市部は比較的整備が進んでいますが、人口の多くない市町村では通える範囲に教室がないところもあります。

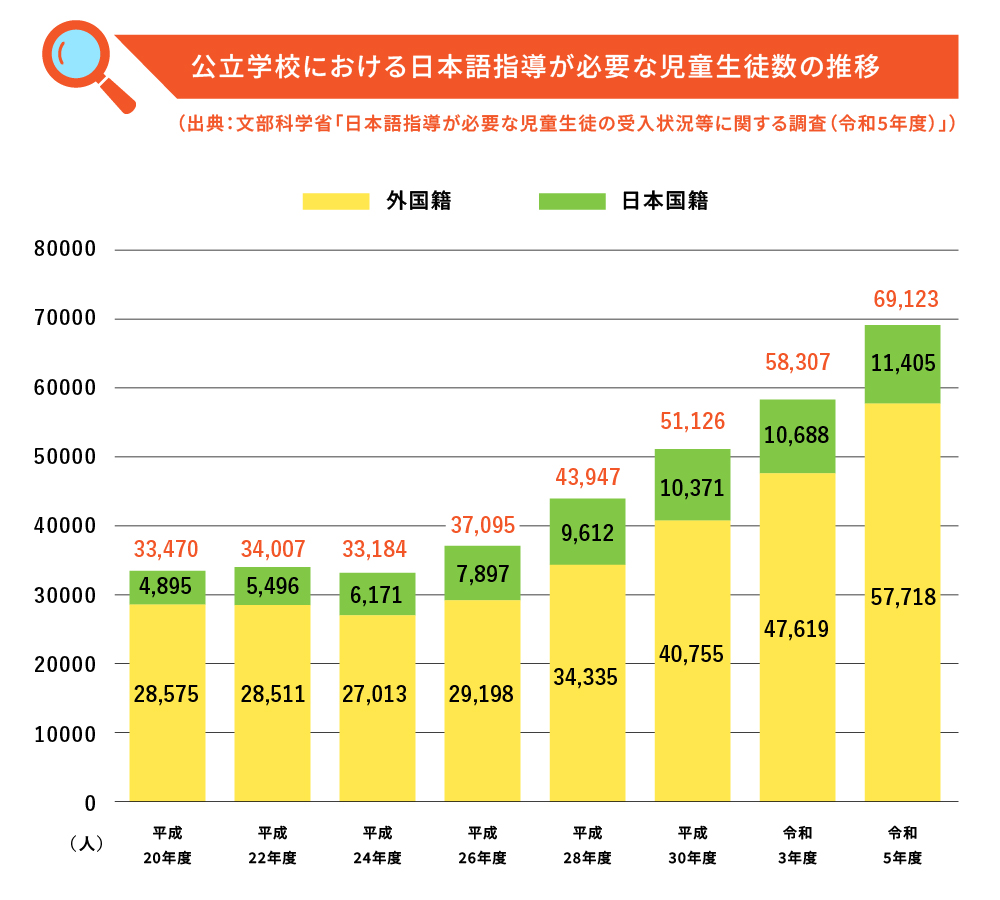

ー驚いたのは日本語指導の必要な児童生徒数の増加です。

これは家族の帯同も認める高度外国人材制度の影響でしょうか。

野々口教授:高度外国人材の影響もありますが、他にも家族帯同の可能な、日本語能力を要件としない在留資格もあります。また、本人に加え家族、特に子どもたちの言語をどうするかも考えなければなりません。問題なのは、受け入れ側の学校がまだ変化に十分追いつけていないこと。なかでも中等教育は深刻です。中学生で来日した場合、ほんの数年で高校入試に対応する日本語力を身につけるのは難しい。すると高校へ進学できなかったり、就職が難しくなったりするという困難に子どもたちが直面するわけです。

ーそれは問題ですね。

野々口教授:学校現場の先生方も多くの業務で忙しいですし、そもそも学校教員養成の課程で日本語教育を学んでいる方は多くありません。文部科学省は、そうした「日本語指導が必要な」児童生徒への支援体制についてさまざまな情報発信をおこなっていますが、支援員不足で学校の先生方には正直負担が大きいのが現状だと思います。

ー最近では外国人へのネガティブな意見やニュースも見かけますが、

やはり根底にあるのは言語と文化の壁でしょうか。

野々口教授:ヨーロッパやアメリカほど激しい排斥運動が起きているわけではありませんが、日本でも外国人の集中しているエリアやネット上で急速に問題化しています。これを解消するには日本人と外国人が対話を通じて相互理解を深め、ともに解決策を探る必要があります。そのためにも、いま日本語教員という役割が重要になっています。

国家資格化によって増加が期待?日本語教員の人材と待遇。

KONAN-PLANET 記者

いま在留外国人の方がどんどん増えているなか、

日本語教員が足りていないらしいですね。

野々口教授:日本語教師が不足している背景には、高齢化や待遇の低さによる人材不足などがあります。学習者確保のためにリーズナブルな授業料で日本語学校を運営するとなると、どうしても教師の待遇が後回しになりがち。しかも専任教員が少なく新人教員を育てる余裕のない日本語学校では即戦力を求めたい。こうした現状を改善し、日本語教員の専門性の認知度を向上させるために、文部科学省による国家資格化が始まりました。資格取得までの養成課程もあわせて整え、教師の質を担保することで新卒でも採用しやすくし、待遇改善も実現しようというのが狙いです。

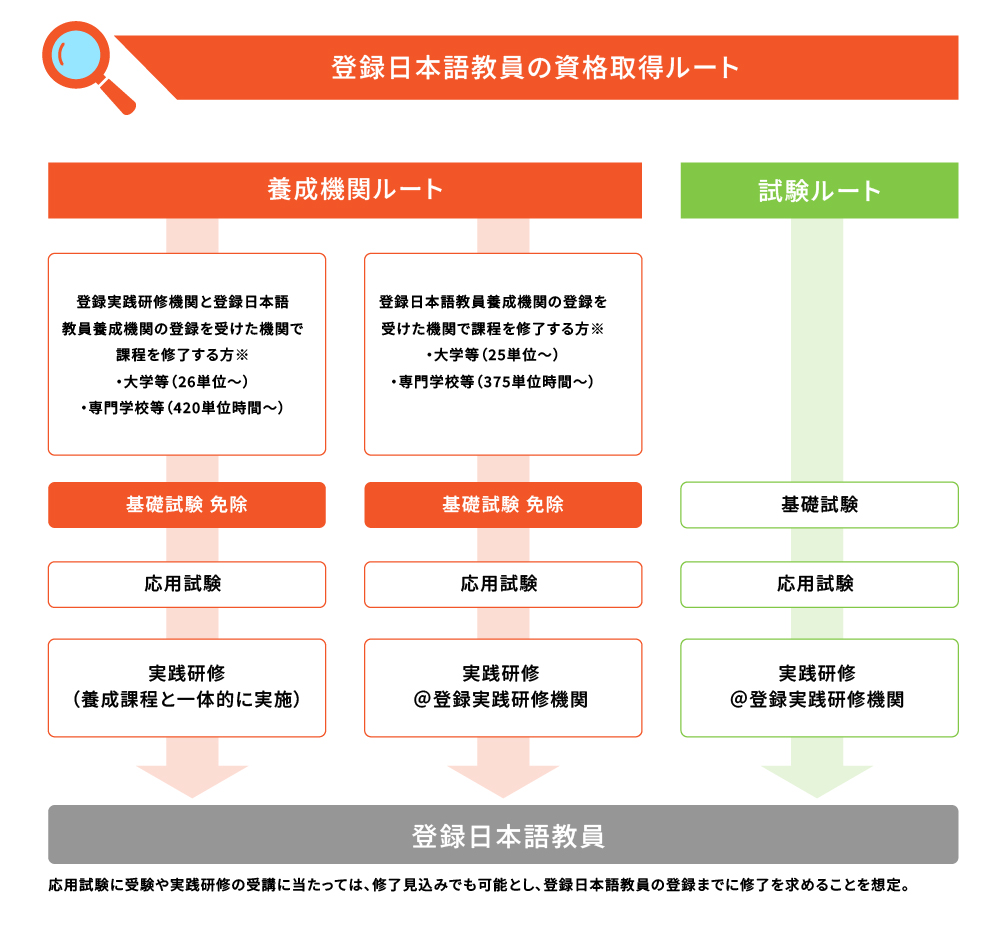

ー国家資格としての詳しい取得方法を教えてもらえますか。

野々口教授:取得のルートには3種類あります。ひとつは「試験ルート」で、基礎試験と応用試験の両方を受験し、合格してから実践研修を修了して資格取得できるルートです。「養成機関ルート」というのもあり、これは大学・専門学校などの登録日本語教員養成機関で課程を修了すれば基礎試験が免除され、さらに登録実践研修機関まで併設している大学・専門学校の課程なら実践研修の修了まで一体でめざせます。このほか日本語教員としてすでに働いている現職者のために講習と応用試験だけ、あるいは講習だけで資格取得できる経過措置も用意されています。

ー試験の合格率はどの程度なんでしょうか?

野々口教授:2024年度から実施の試験なので、養成機関ルートの受験者はまだいなかったのですが、試験ルートでの結果は合格率が8.7%、経過措置で受験した現職者でも60%程度だったようです。

ーそれはかなり厳しいハードルですね。

野々口教授:基礎試験の内容は日本語教員養成課程で勉強する、日本語の音声とか文法といった言語の構造や教授法などの5つの領域に関する本当に基礎的な知識を問うものです。応用試験は、教室で日本語教員が実際に直面するような課題で構成されています。こういう対象者に、こういう活動で教えるなら、どういう授業構成にすればよいかといった実践的な対応力を確認します。授業を経験すると基礎知識もより確かなものになりますし、教育実習をちゃんと経験してから応用試験に臨むほうが合格につながりやすいと思います。

ーさすがは国家試験ということでしょうか。

学部に関係なく挑戦できる! 甲南大学の日本語教員養成課程。

KONAN-PLANET 記者

それでは甲南大学での

日本語教員養成について教えてください。

野々口教授:甲南大学の日本語教員養成課程は、登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関、両方の登録を受けた課程となっています。このため本学の課程を修了すれば、国家資格取得に必要なのは応用試験に合格することだけで、基礎試験は免除され、実践研修は修了となります。学生にとってこのような免除はたしかにメリットですが、それよりも課程のなかで教育実習をきちんと受講してから応用試験に臨める点が大きいと思います。さきほど話しましたように応用試験は、こうした経験が大きく活きる内容になっていますので。

ーなるほど、資格取得をめざすカリキュラムそのものが応用試験対策になっているわけですね。

野々口教授:そうです。また、本学では日本語教員養成課程に加えて、日本語教育特殊講義という授業も用意されています。これは応用試験に備えて、日本語教育の現場で活用できる知識や技能の学修をさらに深める授業です。日本語教員の国家資格取得をめざす学生にとっては、かなり整った環境になっていると思います。

ーこの日本語教員資格というのは、他の教員資格と同時に取れるものなんですか。

野々口教授:もちろん負担は増えますが、十分に可能です。特に国語科教員をめざす学生ならカリキュラムがかなり重複しています。また、日本語教員養成課程を修了すると、学校教員採用試験の際加点される自治体もあります。兵庫県や神戸市もそうですね(2025年7月現在)。しかも国語科に限らず、どの教科の教員採用でも同じように加点されるんです。それだけ、いまの教育現場が日本語の指導力を持った人材を求めているということだと思います。

ーすると甲南大学の日本語教員養成課程というのは、どの学部でも受講できるんですか。

野々口教授:はい、本学の日本語教員養成課程は、すべて文学部の授業で構成されていますが、全学部の学生が履修可能です。日本語教員養成課程を修了した法学部の学生もいました。また、カリキュラムそのものは1年次から始まりますが、2年次以降から履修を開始しても課程修了をめざすことができます。

ー学部の境界を超えて学べるというのは、じつに甲南大学らしいですね。

野々口教授:はい。ミディアムサイズの良さがでていると思います。また、日本語教員の国家資格取得につながる課程ではありますが、最終的に履修者全員が日本語教員をめざさなくてもよいと私は思っています。これからの日本社会では、同僚や上司、顧客、あるいはご近所さんに外国の方が増えていきます。そんな現実のなかで自分が周囲とよりよい関係を築いて生きていくために、どういうふうにコミュニケーションを取ればよいのか、どうすれば彼らと共に歩んでいけるのか。その方策や態度を、日本語教育の勉強を通じて身につけて欲しい。そういう意味でも、多くの学部学科の方に関心を持ってもらいたいと思っています。

理想の育成環境となる、文化の垣根を超えたキャンパス。

KONAN-PLANET 記者

甲南大学はもともと日本語教育に熱心ですよね。

20年以上前からボランティア日本語学習支援「あおぞら」を

開催していますよね。

野々口教授:「あおぞら」はいま、日本語教員養成とは明確には関係づけずに運営しています。学生たちには、まずは外国の人たちとコミュニケーションを取りましょうと。日本語を学びたくて来ている人たちなので、教室では日本語で会話すればいいですよと。多くの学生にとっては自分の得意な言語で交流できるとなると、参加へのハードルが低くなるようですね。以前は文学部の学生がほとんどでしたけど、いまは経営学部とかフロンティアサイエンス学部、グローバル教養学環といったさまざまな所属の学生がボランティアとして参加しています。ここからさらに日本語教員をめざす人が出てくるなら、それはもちろん嬉しいですね。

ーけれど正式な日本語教員となれば、

やはり相手の国の言語が話せないとだめなんですか?

野々口教授:よく言われるんですけど、基本は日本語で大丈夫ですよ。海外で日本語教員をするには現地の公用語が必要になりますし、日本国内でも学習者の母語ができるとよりよいですが、教室内のコミュニケーションは基本的に日本語です。文法的な説明とかは多言語対応の教材が用意されています。日本国内の教室では学習者の母語が多種多様なので、日本語を中心にして、会話の状況は絵などの視覚情報で理解してもらうよう工夫します。

ーなるほど、日本人が英語オンリーの英会話教室に通うようなものですね。

野々口教授:そうですね。大切なのは、学習者のモチベーションを下げないこと、いかにやる気を持続させるかということです。

ー先生は、甲南大学が包括連携協定を結んでいるKICC(神戸国際コミュニティセンター)とも積極的に協力しているそうですね。

野々口教授:日本語教員養成に関わる教員として、そしてボランティア日本語学習支援「あおぞら」のコーディネーターとしてKICCの総合調整会議に参加しています。KICCは神戸エリアの地域日本語教育体制整備事業を担っている団体なので、会議を通じて日本語教室の現状や地域ごとの課題などを共有しています。また神戸市で喫緊の課題になっているのが外国の子どもたちの母語による学習支援なんですが、本学の留学生たちに声をかけてサポートを呼びかけたりしています。こちらも「あおぞら」の学習者募集にご協力いただいています。

ー共有した課題から、これからの日本語教員の仕事に影響を与えそうなことはありますか?

野々口教授:KICCさんも同じらしいんですが、いま神戸市内のさまざまな企業から日本語教師の派遣を依頼されることが増えています。まだ勉強中の学生でもよいので、社内の外国人に日本語教室を開いてもらえないかと。応えられるだけの人員がないのでお引き受けできていないのですが、社会のグローバル化が進んでいることを実感します。日本語教員というのは、ただ日本語を教えるだけではなく、多数派の日本人と少数派の外国人をつなぐ架け橋という役割も求められます。外国人のためだけでなく、日本社会全体に貢献できる仕事であることを伝えたいですね。

ー日本語教員の現状と、これからの役割がよくわかりました。

本日はありがとうございました。

海外でのキャリアに挑戦したい!と考える人にとって日本語教員は「昔から選択肢に上がりやすい職種」だといいます。野々口先生によると、海外での日本語学習ニーズは根強く「例えばアメリカの大学では外国語としてスペイン語が一番人気で履修者が多いそうですが、二番手に続くフランス語やドイツ語と並ぶくらい日本語も人気がある」のだとか。これは日本のポップカルチャーが世界中で大人気である影響が大きく、J-POPの歌詞の意味を知りたい、マンガを原語で読みたい、映画のシーンをもっと理解したいという想いが日本語学習への関心を高めているそうです。実際に国際交流基金の『2021年度 海外日本語教育機関調査』によると世界141の国・地域で日本語教育が実施され、日本語教育機関数、教師数は過去2番目の多さ。現地学習者が約380万人にのぼります。日本語教員が国家資格化されたことで、資格取得が海外へのチャレンジをさらに後押ししてくれるかもしれません。