自由だからこそ活気が溢れる!【ノーベル賞受賞】

北川進研究室の舞台裏教え子が語る研究者魂

北川進研究室の舞台裏教え子が語る研究者魂

2025年10月、2人の日本人研究者がノーベル賞を受賞しました。そのうちのひとり、ノーベル化学賞を受賞された京都大学の北川進氏は、「多孔性金属錯体:MOF」を開発。今日のエネルギー、環境、生命などの問題に対して、新領域の開拓を先導する材料として国際的にも期待が高まっています。甲南大学フロンティアサイエンス学部の髙嶋洋平准教授は、2006年から北川研究室に所属しMOF研究の一端を担いました。髙嶋先生も衝撃を受けた北川研究室のユニークな研究スタイルや、北川先生から受け継いだ化学の面白さや魅力について伺いました。

Contents

・北川先生との出会い

・ユニークな指導スタイル

・「北川化学」が照らす次の時代

・北川研で学んだ化学の面白さ

北川先生との出会い

KONAN-PLANET 記者

ー 北川進先生との出会いについて教えてください。

髙嶋 洋平先生

京都大学で化学を専攻し、学部と修士課程は別の先生の研究室にいました。卒業後は就職したのですが、もう一度研究がしたくなり先生に相談したところ、北川先生を薦めてくださったんです。当時、北川先生はすでに今回受賞した多孔性材料の研究をされていて、私はその北川研究室で3年半ほどお世話になりました。

ー 北川研究室はどんな研究室だったのでしょう。

好きなことをすればいい、けれども言い訳はするな

髙嶋先生:僕がいた頃から力のある研究室で学生も研究員も大勢いました。一番多い時は50人は超えていたのではないでしょうか。何も言わないのが先生のスタイルで、いつもニコニコして「好きなことやればいい」と。一方で、”No Excuse” 「研究者として言い訳はするな」という言葉はよく言われていました。この言葉は今でも心に残っています。

ー 研究室はどんな雰囲気でしたか?

髙嶋先生:京大の自由な校風もあり、研究の上ではフェアで、間違っていると思ったら、先生であっても先輩であっても指摘しあえるラボでした。先生も本気で学生の研究について忖度なく言及してくれましたし、学生同士で慰め合いながら「次こそは」と奮起するようなアクティブな雰囲気でしたね。

北川先生は、直接指導はないけれどビジョンは見せてやる、君たちはそのビジョンを見て自分のやりたいこと実現してみろ、というような大きい存在でした。しっかりと先生がテーマを与えてくれるラボもありますが、北川先生はざっくりしたテーマを与えて、「あとは君の好きにしたらええ」というスタンス。その分、自分で深くテーマを考えて研究するということを叩き込まれました。直接指導がありませんから、なかなか結果が出ないときなどは、同級生や先輩・後輩と道を探るなど、助け合いながら進めていましたね。

ユニークな指導スタイル

KONAN-PLANET 記者

ー 北川先生の指導で印象に残っていることはありますか?

研究に「100%無理」はありえない

髙嶋先生:僕が若さと勢いだけで、夢のようなテーマにチャレンジしようとしたときに一度北川先生に呼び出されたことがあります。そういうときも、絶対やめろとは言わず「現実的にちょっと難しいんちゃうか」とやんわりと諭してくださった。そして最後にポロっと「まあ、研究なんて100%無理はありえへんから、やるのは自由やけどな」と言い残して去っていかれました。それをいいことに、実際にやって失敗して終わりました(笑)。当時はまだ若かったので、これでいけると信じていた。トライせずにやめさせるより、実際やって納得した方が次に繋がると思ってくださったのかな、と今は思います。

ー なるほど、まずはやってみろ、ということですね。

学生が思い思いに動くことで、研究が広がっていった。

髙嶋先生:そうですね。先生があえてあれこれ言わず自由にやらせることで、学生が思い思いにいろんなことをやって、研究がどんどん広がっていったイメージがあります。これも北川研らしいなと思うのですが、研究している中で予想に反して全然違うことが起こったり、違う方向から見たら面白いということが見つかったりした時、そっちの方向で研究を固めていくことがよくありました。おそらく、そういう研究スタイルがいろんな発見を生み、北川研が発展していった一つの要因なのだと思います。ノーベル賞を受賞するような研究者は、研究だけではなく人を励まし、マネジメントする力も必要なんだなと思います。

ー髙嶋先生が、北川先生の研究から学んだことは何でしょうか。

想像もしなかった結果を、究めていく面白さ

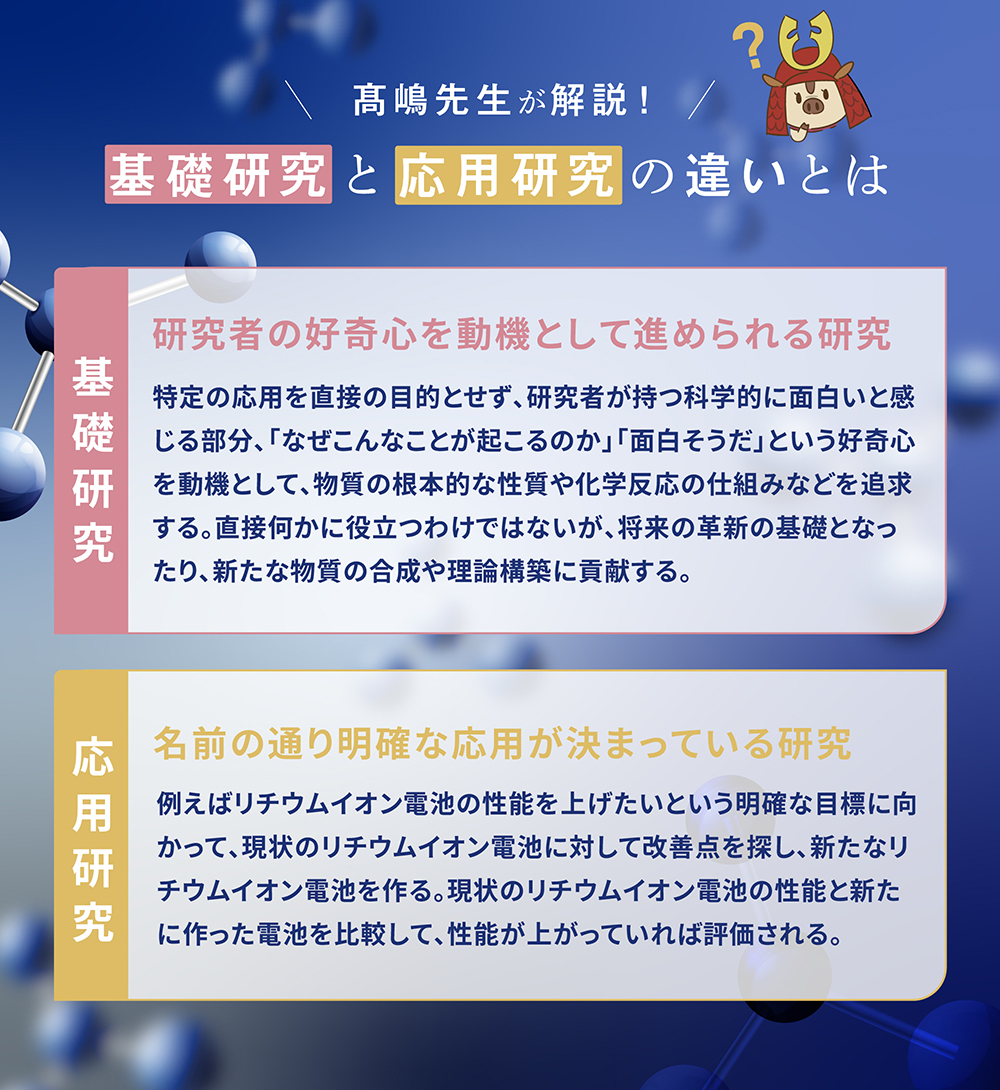

髙嶋先生:研究というのは、思った通りに行くのも嬉しいものですが、想像しないことが起こるのもとても面白い。それを突き詰めていく面白さを北川研で学びました。特に基礎研究というのは、単純に研究者の好奇心からやるようなものが多い。一方で、大学の研究は社会的なニーズもあり、最近はどちらかというと応用研究が重視される流れがあります。そうした中で、今回ノーベル賞を受賞した二人の先生は、科学の発展のためには基礎研究のサポートが必要だと言われています。僕も、そこを大事にしていかなければと思いますし、そこに本当の研究の面白さがあると思っています。

「北川化学」が照らす次の時代

KONAN-PLANET 記者

ー 今回受賞した「多孔性金属錯体の開発」について、わかりやすく説明していただきたいのですが・・・

髙嶋先生:多孔体とは、簡単に言うと、小さい孔(あな)を持つ素材です。例えば活性炭や消臭剤は臭いの物質が孔の中に入ることによって悪臭が取れます。さらに、その孔がランダムに空いていると、いろんな分子を吸着してくれるという利点があります。臭い物質は1種類ではないので、消臭剤にいろんな形の孔があると、それを全部吸着してくれるわけです。

北川先生の研究の多孔性金属錯体(MOF)は、金属と有機分子がきれいに配列して孔が開いている物質群のことをいいます。利点としては、ある特定のガス分子など、小さい分子だけを選択的に取り込むことができます。

ー 小さい分子を選択的に取り込むと、どういうメリットがあるのでしょう。

小さな孔が二酸化炭素を取り込み、エネルギーに変える

髙嶋先生:例えば、二酸化炭素などの温室効果ガスを選択的に空気中から取り込み、何か意味のある物質に変えていくことができます。二酸化炭素からエネルギーであるメタノールに変える。メタノールは燃料になるので燃焼させると二酸化炭素に戻って、再びメタノールになる・・・というサイクルも可能になり、二酸化炭素を資源にしたガスを使った新しいエコノミーが回っていくことも考えられます。

北川先生は、ガスを取り込んでエネルギーに変えたり、有用な物質に変換したりすることができるようになれば、社会が変わるんじゃないか。紛争などの争いがなくなる世界が来るんじゃないか、ともおっしゃっています。

ー MOFは、今後いろんなところで活用されていく可能性があるんですね。

今後、新たな分野で研究が発展していく可能性も

髙嶋先生:そうですね。この材料は以前から注目されていて、これまでもノーベル賞の候補に上がっていました。リチウムイオン電池は実用的な面も評価されて、2019年にノーベル賞を受賞しましたが、今回はどちらかというと、今後の発展への期待を込めた、将来性を見込んでの受賞ではないでしょうか。

また、MOF自体、この研究の周辺にいる研究者には知られていましたが、違うフィールドではあまり知られていませんでした。北川先生も、これまでとは全然違う分野で認知され、我々が今まで気づいてないニーズに気づき、新しい研究が発展していくという意味で、この受賞は意義が大きいと言われていました。今後は、僕らが想像できないような応用にもつながっていくんじゃないかと期待しています。

北川研で学んだ化学の面白さ

KONAN-PLANET 記者

ー 研究の「面白さ」や「楽しさ」とは、どういうところにあるのですか?

「誰もやってないことをやる」が研究の面白さ

髙嶋先生:高校までの勉強は答えが決まっていて皆で同じことやりますが、研究はテーマに基づいて、誰もやってないことをやっていくわけです。紆余曲折ありながら「こういうことだったのか!」と気づけた時はとても嬉しくて、それを味わうとどんどん続けたくなるんです。

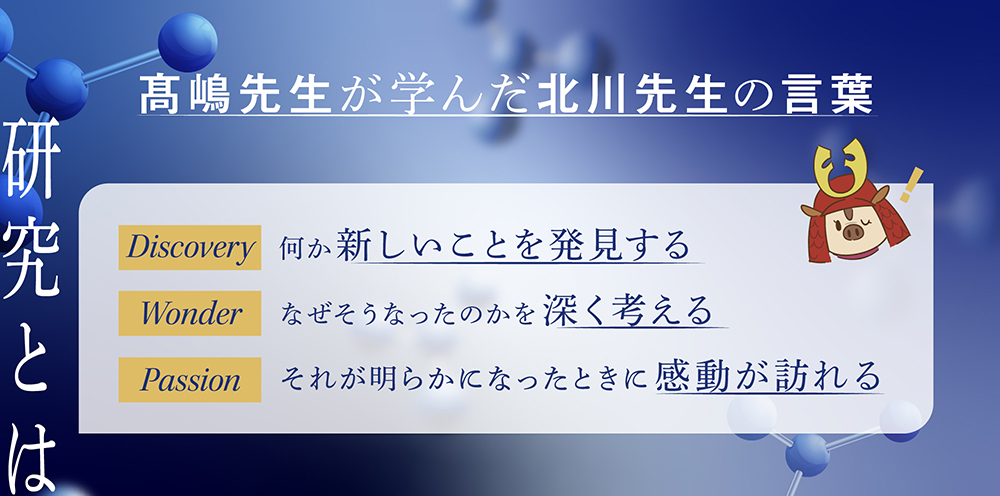

今でも印象に残っているのですが、北川先生は研究の流れを3つの単語で表現されていました。それが、Discovery、Wonder、Passionです。何か新しいことを発見したら、そこで止まるな。研究は最初の発見という喜びがあり、一生懸命に試行錯誤して、それが何か分かったときの感動がセットで感じられる。それが研究の魅力であり楽しさであり、面白さでもあると、北川先生から学びました。

ー 髙嶋先生が目指すこれからの研究者像などはありますか?

髙嶋先生:明確な目標を掲げているわけではありませんが、毎日の研究の中で、学生がいろいろ考え、挑戦し、面白い結果を出して「研究って楽しい!」と思える瞬間が続くことを一番に願っています。また、研究者は皆それぞれ独特の視点を持っており、そうした人たちと出会うことが楽しく、学生が成長していく姿を見るのも喜びです。自分も研究者の一人ではあるので、本当に社会を変えられるようなことがもし見つけられたら、それを自分の運命だと思って社会に貢献したい気持ちが芽生えてくるかもしれません。

ー 最後に、高校生や学生たちにメッセージをお願いします。

本当に大変なことの先に、本当の喜びが待っている

髙嶋先生:新しいことをやるというのは本当に大変なことで、北川先生も華やかなことばかりではなく、ものすごい苦労を重ねてこられたと思うんです。本当に楽しいと思えることの前には、必ずしんどいことがあります。その大変なことの先に本当の喜びが待っていることを、研究を通じて感じてほしいと思います。

- 今回お話しを聞いた人

-

甲南大学 フロンティアサイエンス学部 生命化学科 髙嶋 洋平准教授

京都大学工学部工業化学科卒業、同大学院工学研究科物質エネルギー化学専攻修士課程修了、株式会社日本触媒電子情報材料研究所研究員、京都大学大学院工学研究科合成・生物化学専攻博士後期課程修了、英国グラスゴー大学博士研究員、京都大学物質―細胞統合システム拠点特定助教、甲南大学フロンティアサイエンス学部生命化学科助教、講師を経て、2024年より現職。専門は錯体化学、有機化学。錯体化学会、日本化学会に所属。趣味は、週末に家族と遊ぶこと。