甲南大生の“アコ”がEXPO’70の「アコ」を探す物語。

奇跡のドキュメンタリー映画「EXPO’70 前衛の記憶 ~アコを探して」の舞台裏に迫る!

奇跡のドキュメンタリー映画「EXPO’70 前衛の記憶 ~アコを探して」の舞台裏に迫る!

EXPO2025(関西・大阪万博)の開幕を前に、甲南生がEXPO’70を調査・研究発表! 甲南大学の全学共通科目「芸術史」(2023年度)で受講学生たちが新たな視点や気づきを得ていく様子を、アート・ドキュメンタリー作品として映像作家の寺嶋真里監督が一本の映画にまとめ上げた本作品。大学初となるビッグプロジェクトの全貌について、人間科学研究所・所長の川田都樹子教授と寺嶋真里監督、そして作品に参加した学生の杉本夏穂子さんにお話を聞きました。

Contents

・映画制作のきっかけとは

・前衛芸術の祭典「EXPO’70」

・現代における万博の役割を問う

・大阪・関西万博での上映決定!

甲南大生の”アコ”が、EXPO’70の「アコ」を探す物語。

学生たちの調査・研究する様子を通して、

EXPO’70を再検証するアート・ドキュメンタリー

EXPO’70(1970年の大阪万博)には「せんい館」というパビリオンがあった。そこで、松本俊夫監督の映像作品「スペース・プロジェクション・アコ」が公開された。「アコ」とは、当時20歳のヒロインの名前だった。現代を生きる甲南大生の”アコ”とその仲間たちは、授業でプロジェクトチームに加わり、研究調査を重ねながら、専門の研究者の講演を聞いたり、討論会に参加したり、当時を知る人をたずねてインタビューしたり、様々な当時の文献や映像資料を探索・閲覧・調査しながら、皆で協力しあって、EXPO’70 とその時代について徐々に深く知っていく。

映画制作のきっかけとは

KONAN-PLANET 記者

そもそも、どうして映画を撮ろう、ということになったのでしょう。

川田 都樹子 先生

元々は甲南映画祭という、あるテーマに沿って映画を上映して、それについて先生たちがコメントをするような映画祭を立ち上げようという話がありました。そのテーマをどうするかとなった時に、「1970年の万博はどうだろう」という話になったんです。

その時に、新しい映画を撮るのはどうだろう、映画監督の知り合いもいるし・・・なんて、冗談のつもりで言ったら、それは面白いんじゃないかということになったんですね。だったら本気でやってみようかなということになって、寺嶋監督に相談を持ちかけました。

KONAN-PLANET 記者

なぜ、寺嶋監督だったのですか。

川田先生:1970年の万博のパビリオン「せんい館」の中で、「スペース・プロジェクション・アコ」という映像を創られた松本俊夫さんというアバンギャルドな映像表現で非常に有名な監督さんがいらっしゃるのですが、寺嶋監督はその方のお弟子さんなんです。また、以前からよく知る仲だったので、今回お願いすることにしました。

KONAN-PLANET 記者

全学共通科目「芸術史」との連動なんですね。

「芸術史」として1970年万博について調査・研究

川田先生:「EXPO’70をテーマ」にして「学生のため」に「映画を作る」、ということをどうやって結びつけようか、考える必要がありました。監督にも相談をして、私の授業の中で作るのはどうだろうということになったんですね。EXPO’70が、前衛芸術の祭典でもあったということで、だったら芸術史の中で1970年万博について調べる授業にしよう、そして、その授業を映画にしていくのはどうだろう、というふうに進んでいきました。

KONAN-PLANET 記者

映画を作るとなると莫大な費用がかかりますよね。

川田先生:そうなんです。カメラマンやスタッフなどの人件費がかかるし、監督は東京にお住まいで東京からずっと来ていただくわけにもいかない。これをどうするかという話をしていた時に、授業の中で学生たちに授業を撮ってもらうのはどうかと、寺島監督が講師として来ていただいた時に学生の様子を見てふっと思いついたんです。学生たちはスマホを持っているし、みんなが発信するような時代だし、これを使わない手はないだろうと。

また、1970年の大阪万博での松本俊夫監督は、ものすごくたくさんのプロジェクターやフィルムを使いながら、それをコンピューターで一斉制御して、マルチスクリーンに展開しました。それはいわば、その時代のテクノロジーの最先端だったわけです。今、少ないお金で、しかも現代の最先端テクノロジーを追求することが学生たちのスマホ使えばできる。そこに気がつくというのは、やはり監督は天才だと思いましたね。

松本俊夫が「マルチスクリーン」だったのであれば、学生たちはみんなで撮影するから「マルチカメラ」だね、ということでつながって、出来上がったのが今回の映像作品になります。

前衛芸術の祭典「EXPO’70」

KONAN-PLANET 記者

「アコを探して」というテーマはどのように生まれたのですか。

川田先生:学生を巻き込むかどうかという話を始めるより前に、二人で1970年の映画を撮りたいねとなり、じゃあ1970年といえば松本先生、松本先生と言えば、「スペース・プロジェクション・アコ」だね、というふうに決まっていきました。

「アコ」を1970年という時代を知るための一つのキーワードとして、1970年を掘り下げていく映画にしようと、そして、学生たちを巻き込んでいくうちに、学生たちが「せっかくだから本当にアコを探そう」と言い出しまして、SNSで学生たちが「アコを探しています」という呼びかけを始めたということです。

最先端の前衛アートで人々に衝撃を与えた

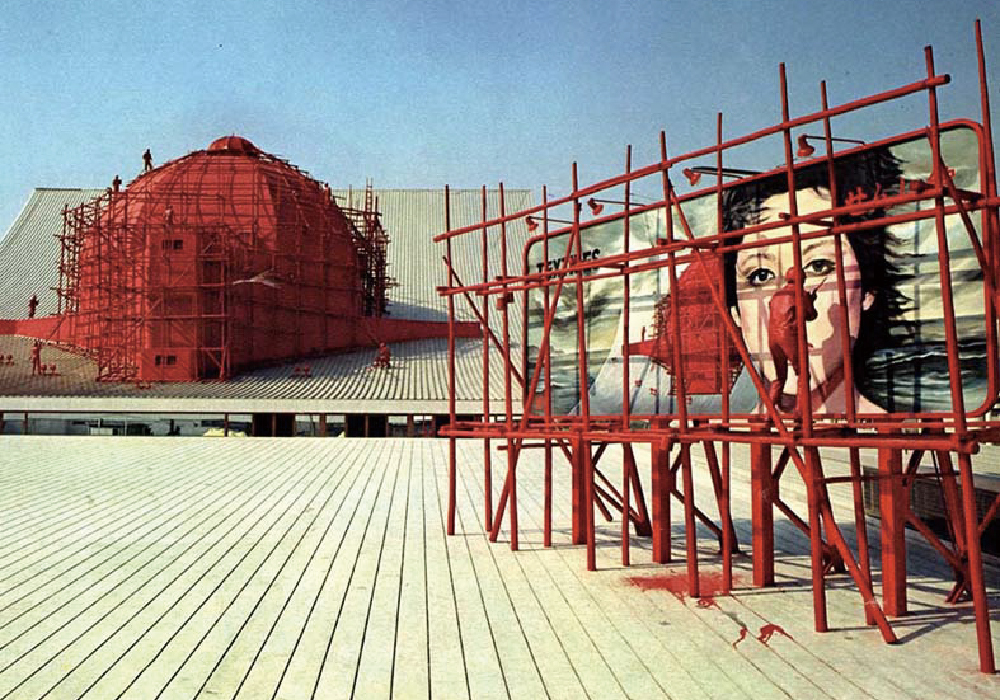

『せんい館』

横尾忠則が設計。巨大な女性の彫刻群がスクリーンに

前衛芸術家である横尾忠則(1936-)が設計したEXPO’70 の「せんい館」は、直径15 m、高さ20m のドームを有しており、その内部壁面には横尾が作った巨大な女性像の部分彫刻群が取り付けられたスクリーンになっていた。

「せんい館」で前衛映像を発表した松本俊夫監督と「アコ」

「せんい館」の総合プロデュースは、日本の前衛映画を牽引した松本俊夫監督(1932-2017年)。松本俊夫の映像作品「スペース・プロジェクション・アコ」は、ドーム内と壁面全体に投影された。10台の大型映写機、10台のスライド、8トラックのシネコーダー、ドーム内の周囲の壁、天井、床面などに埋め込まれた50個以上のスピーカー、全てがコンピューターで制御され観客を包み込んだ。主演はオーディションで約300人から選ばれた一人の女性で「アコ」と名付けられた。

KONAN-PLANET 記者

寺島監督にとっても初めての試みだったのですか。

寺嶋 真里 監督

多くの人の善意で完成した奇跡の映画

はい、これまでやったことないことをやっているわけで、正直なところ大変でした(笑)。学生さんたちが撮った素材が膨大で、一人で全部を見て判断するのは難しいので編集チームを外部で組むなど、皆さんの善意や親切の重なり合いで、ようやく完成した奇跡のような映画だと思っています。

川田先生:本当に素晴らしい編集チームでしたよね!絶対にこれは無理と思っていたのが、いろんな人たちが協力しましょう、力貸しましょうと言って集まってくるというのは、監督のお人柄というか人徳だなと思います。

寺嶋監督:私の恩師の今井祝雄先生が、たまたま万博で出展した具体派美術協会のアーティストだったり、親しくしていただいている美術評論家やアーティストの友人も、万博に毎日のように通ったとか、そういう偶然の積み重なりもありましたね。それから、私、知らなかったんですけど、EXPO’70万博を愛する、いわゆる「万博オタク」の方が結構いるんです。

川田先生:そういう方々がいっぱい協力してくださって、いろんな情報くださって、資料もくださったり、ご紹介くださったりして、どんどん出来上がっていたところがあります。

KONAN-PLANET 記者

EXPO’70は、それほど魅力があったんでしょうね。

まさに、日本中が湧き上がったEXPO’70

川田先生:そうだと思いますね。私は当時小学校の一年生でしたが、日本中が湧き上がるような、とんでもない熱気だったということは、かすかに覚えています。それを、この映画製作を契機に調べ直していくと、敗戦国日本が戦後の復興で立ち上がってきて、そしてようやく敵国だった世界からも赦しを得ることができる、そういう万博であり、唯一の原爆被災国で、しかもアジアで初めて開かれた万博でした。そういう点でも、国際社会での今後の位置づけを明示するために、国を挙げて意味のあるものだったのだと思います。

現代における万博の役割を問う

KONAN-PLANET 記者

受講した学生たちの様子はいかがでしたか。

川田先生:もうすぐ大阪で万博がある、と言っても興味がない、という学生がほとんどでしたが、授業でそれぞれが課題に取り組むことによって、批判的であれ、合意的であれ、とにかく非常に大きく意識をするようになりました。また、万国博覧会というもの自体が、一体この世の中でどういう役割を果たし得るか、あるいは未来を作っていくきっかけになり得るのか、というようなところまで考えてくれるようになりました。一人一人が違うジャンル、違うレベルで思い、考え、それぞれの万博の意識は覚醒できたかなと思っています。

本プロジェクトは、2023年度の全学部共通科目「芸術史」の授業を映画製作の場と一体化。「前衛芸術の祭典」でもあった EXPO’70とその時代について、学生たちがグループで調査・研究し、その成果を授業内で順次発表し意見交換した。担当教員らも分担でこのテーマについて講義を行った。さらに、専門の研究者をゲスト講師として招き、授業内で講演会・討論会を開催。それら全ての授業風景を動画として記録し、この記録動画のすべてを「素材」として、寺嶋真里監督が1本のアート・ドキュメンタリー映画に仕上げた。

■ 「岡本太郎と太陽の塔」

■ 「せんい館と松本俊夫・横尾忠則・四谷シモン」

■ 「みどり館のアストロラマ(マルチスクリーン)」

■ 「アメリカ館とソ連館(2025年万博へのロシア参加の可否)」

■ 「万博反対派―アンチ万博の芸術家たちと学生紛争」

■ 「コンパニオンの制服と1970年頃のファッション、ヴィジュアル・カルチャー」

KONAN-PLANET 記者

監督はこのプロジェクトに関わって、いかがでしたか。

寺嶋監督:もうね、ジェットコースターに乗っているようでした。考えてる暇などなくて、もう流れに身を任せていたら完成したような感じです(笑)。甲南は芸大ではないので勝手が違いますし、私も大学を離れて大変久しいので、何かにつけ様子が変わっていて驚きました。映画の中で70年代の空気を忠実に再現しようと思うと、女性のファッションはかなりのミニスカートなんですが、それも「今はちょっと厳しくて再現できへんやん」というような、そういう難しさもありましたね。

川田先生:1970年万博で上映された「アコを探して」の映像の中でも、女性の身体に対する性的な眼差しが露骨に出てきますが、あの頃はそれに対して悪いことだと思っていないわけです。当時と今では価値観や感覚が全く違うことをあえて授業の中で見せて、当時はこれで良かった、今はダメなんだというところを見ることができたというのも、学生には学びだったのではないでしょうか。

寺嶋監督:授業後の学生さんのコメントを読むと、「もし自分が60,70年代に生まれていたら、生きていく自信がない」という人もいましたね。あの時代って、アーティストの女性が真っ裸になってストリートを走ったりする時代だったじゃないですか。

川田先生:そういうの、ありましたよね(笑)。本当に衝撃ですよね。

寺嶋監督:だから今回、甲南大学の学生さんに触れ合って、私自身も「あ、これだけギャップがあるんだ」と知れたことはよかったですね。年を取ってもアップデートは続けないといけないなと思いました。

大阪・関西万博での上映決定!

KONAN-PLANET 記者

この映画は大阪・関西万博でお披露目されます。

どのようなことを期待しますか。

「万博とはどうあるべきか」を意識して楽しもう

川田先生:今回の万博とEXPO’70というのは、根本的に違うと思うんです。その中でEXPO’70はどうだったのかを知ってもらうことで、それが翻って「万博とはどうあるべきなのか」ということを意識しながら、今の万博を楽しんだり、盛り上げたり、ということになればいいのかなと思っています。

寺嶋監督:今回の映画は、甲南大学の教員や学生さん、そのほか、いろいろな人たちによるコラボレーションの集積であり、皆さんの思いが積み重なった結果だと思っています。クラウドファンディングをするなど、本当に資金面で困っていたのですが、ビジネスライクでは作品はいいものになりません。また、オープンキャンパスや万博でも上映されると聞いていたので、それを含めて、ある程度の熱量のあるものを作らないといけない。ですから、人生を賭けるような勢いで作りました。川田教授の熱心さも伝わってきましたし。

KONAN-PLANET 記者

映画を拝見しましたが、その熱量は伝わってきました!

川田先生:学生たちがキラキラとしたピュアな目で頑張っている姿を見たら、彼らの期待を裏切ってはいけない、という気持ちもありましたよね。映画の中で横尾忠則さんのインタビューがありますが、取材は無理だろうなと思っていたんです。でも、学生がちゃんと勉強した上で話を聞きに行ったので、もうまれに見る熱心さでしっかりとインタビューに応えてくださった。それが、あまりに珍しいことでもあり、もったいないことだったので、作中では少ししか出せなかったんですけれども、今回30分の作品を一本、別立てで、「横尾忠則、万博を語る」として作りました。万博の会場でしか流さない予定ですが、貴重なドキュメントとなっています。

KONAN-PLANET 記者

最後にメッセージをお願いします。

川田先生:出演してくれた学生たちも楽しんでくれましたし、真剣に関わってくれました。ぜひ、多くの方に万博に足を運んでいただき、観ていただきたいです。また、ただ万博に遊びに行くのではなくて、ちゃんと考えながら、今の時代というものを感じながら、これは映画のテーマにも通じますが、50年後に今の万博をどんな風に見たのかを語れる人になってほしいと思います。

\ 詳しくはコチラをCHECK! /

1970年を生きた学生たちから、

自分の意見を発信していく必要性を学びました。

作品に参加した杉本 夏穂子さん(甲南大学 人文科学研究科2年)

KONAN-PLANET 記者

「芸術史」の感想を教えてください。

杉本 夏穂子さん

文学部人間科学科4年生の時に受講しました。私の班のテーマは、「アメリカ館とソ連館(2025年万博へのロシア参加の可否)」。1970年当時、アメリカとソ連は冷戦状態にあり、万博のパビリオンでも、アメリカは面積で、ソ連は高さで一番を競ったそうです。万博は政治の情勢をも色濃く映し出すという意味で興味深かったです。

KONAN-PLANET 記者

映画制作に関わってどうでしたか?

杉本さん:印象的だったのは、当時の学生たちの姿です。反博(はんぱく=万博反対派)として反対活動を行った学生が多くいて、自分たちは社会の一員として影響力を持っていると、積極的に社会に働きかけていました。その点、今の学生たちは「どうせ無理」と思って自分の意見を発することが少ないように思います。今、大学院で進めている論文では、自分の意見をはっきりと発信していこうと考えています。

KONAN-PLANET 記者

万博についてどのように感じましたか?

杉本さん:EXPO’70のテーマは人類の進歩と調和で、世界中の新しいものを発信する場であり、未来に向けて社会を発展させていこうという目的がありました。一方で、今回の万博のテーマは持続可能な社会で、いわば「現状維持」に過ぎません。なんだか寂しいですし、もはや万博の意義が失われているような気もします。このプロジェクトに参加して、そのような視点を持つことができたのは収穫だったなと思います。