HOME

>

CONCEPT

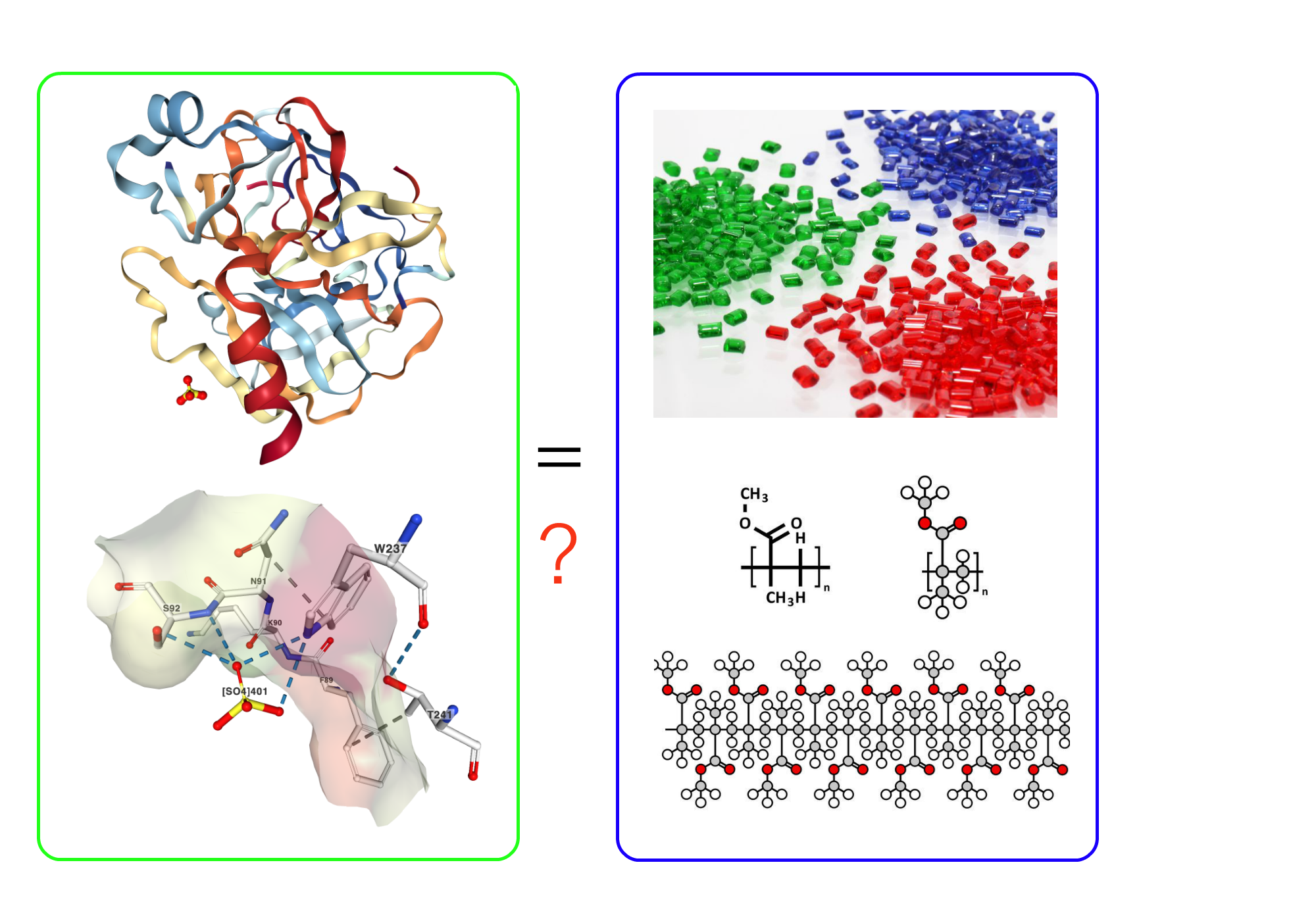

プラスチック製の人工抗体・人工酵素

〜生体内の分子の機能を模倣し、超える〜

酵素、抗体、レセプターといった、生体内で働いているタンパク質は決まった三次元構造に折りたたまれており、その結果、特定の官能基が特定の位置に配置され、決まった相手だけを認識して捕捉するという能力をもっています。

酵素に対する基質、抗体に対する抗原、レセプターに対するリガンドなどが代表例です。このような決まった相手(分子)とのみ結合する能力「分子認識能」のおかげで、生体内では、複数種類の複雑な化学反応が、同時に、秩序を保って、進行することが可能なのです。

この分子認識能は、実は人の手によって生体外でも活用され、わたしたちの暮らしに欠かせないものとなっています。例えば、血糖値センサー。

グルコースを認識することができるグルコースオキシダーゼという酵素を使って、血液中のグルコース(血糖)を反応させ、その結果生じる過酸化水素を電極などで検出することによって、血糖値を測ることができます。

タンパク質がもつ分子認識能は、血糖値センサーのような医療診断だけでなく、環境分析や食品分析など、幅広い分野で活用されています。

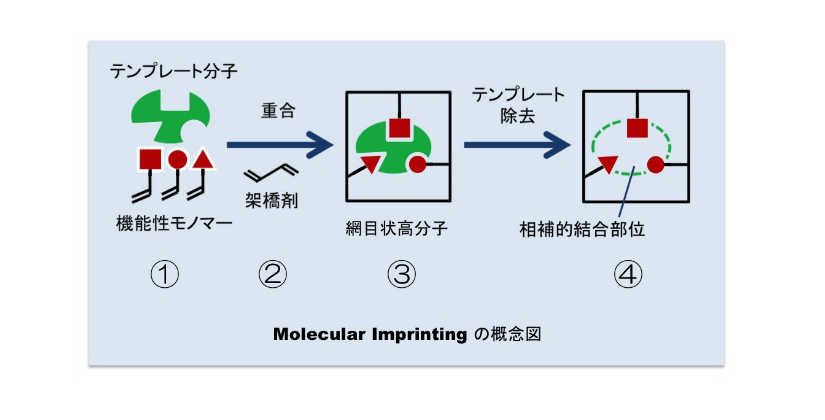

このような分子認識能を、タンパク質と同様に「高分子化合物」に分類されるプラスチックにもたせることはできないか。

これが機能性高分子研究室の考え方です。

プラスチック(合成高分子)は、タンパク質よりも分子設計の自由度が高く、また、実際に使用する場面では、熱や有機溶媒に対して安定で長寿命であるという利点も有しています。

プラスチックの酵素や抗体を作製し、それを使った医療診断や環境分析技術を開発する、、、そんな研究にわたしたちは取り組んでいます。