今すぐ海外に行きたくなる!?

今いる場所から一歩踏み出すための、英語コミュ力アップ術

今いる場所から一歩踏み出すための、英語コミュ力アップ術

コロナ禍を経て、ようやく世界中の人々が海外を自由に行き来するようになりました。海外旅行や留学への関心が再燃するなか、コミュニケーションが不安・・・という方も多いのでは?そこで今回は、英語教育が専門の野村和宏特命教授にインタビュー。海外をもっと楽しむための英語フレーズや心構え、海外での体験の魅力や意義について、熱く語っていただきました。今いる場所から一歩踏み出すことで、言葉の壁を越えた新たな体験が待っています!

Contents

・海外で英語を使う楽しさを

・異文化を肌で感じる大切さ

・日々の実践が上達のコツ

・勇気を持って前へ踏み出そう

海外で英語を使う楽しさを

KONAN-PLANET 記者

野村先生は、これまで、

どのように英語に関わってこられたのでしょう。

野村 和宏 先生

長年に渡って学生や高校生に実践的な英語スキルを指導してきました。2021年から甲南大学で英語の技能やプレゼンテーション、教職課程で英語教員を目指す学生の指導も行っています。2024年4月、グローバルキャリアを志す学⽣のための「グローバル教養学環 STAGE」が開設され、その準備委員長としても関わり、現在は学環長を務めています。

KONAN-PLANET 記者

STAGEの学びには、

どのような特徴がありますか?

野村先生:STAGEとは、Special Track for Accelerated Global Educationの略で、アクセルを踏んで加速するようなグローバル教育を行う特別なプログラムです。 4年間で異なる複数の⾔語圏で約1年の中・長期と、半月から1ヶ月ほどの短期の2回留学する「ダブル留学」が卒業の要件になっています。また、1年次から4年次まで、少人数クラスのゼミ演習が必修で、留学中もオンラインを活用してゼミ参加し、継続してゼミの課題をこなす必要があります。

KONAN-PLANET 記者

グローバル化が進み、

最近は翻訳ソフトも発達してきました 。

野村先生:「言葉を使う」というのは極めて人間的な身体活動です。翻訳ソフトは単語をちょっと調べたり、あるいは表現を調べたりするときには大変便利なんですけれども、やっぱり最後は自分の口できちんと声を出して話ができることが重要です。そして、伝わるコミュニケーションができる喜びというものを、決して忘れないでほしいし、なくならないでほしいと、いつも願っています。

KONAN-PLANET 記者

海外旅行でコミュニケーションを

楽しむためのポイントはありますか?

相手の目を見て、堂々と話そう

野村先生:旅行先で楽しく買い物をして、観光して、というのであれば、正確さよりも伝わることに重点を置いて、文法はあまり気にせず、身振り手振りや表情を意識して話していくと楽しく話せるんじゃないでしょうか。日本で中学・高校で英語教育をそれなりに受けていれば、会話のための単語力はついていると思います。大切なのは、相手の目を見てしっかりと、堂々と話すということです。

英語でコミュニケーションを図るうえで、知っておくと便利なポイントやコツをいくつか紹介しましょう。

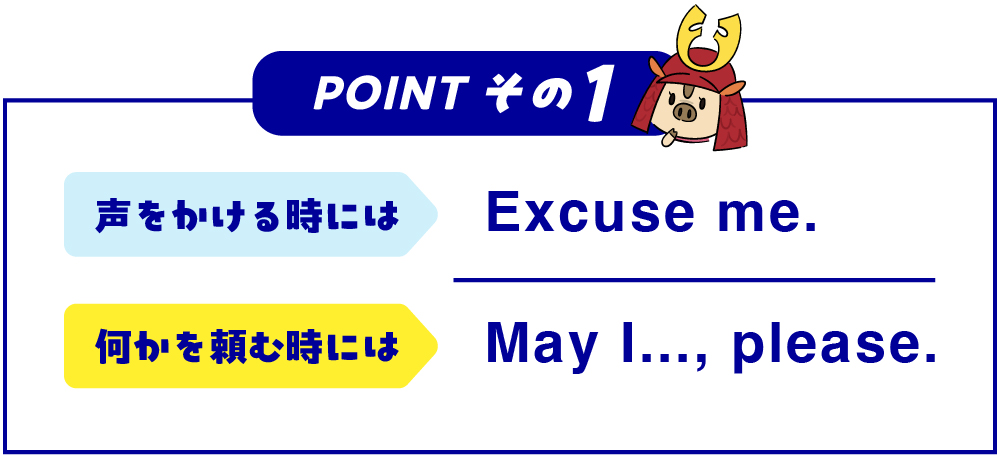

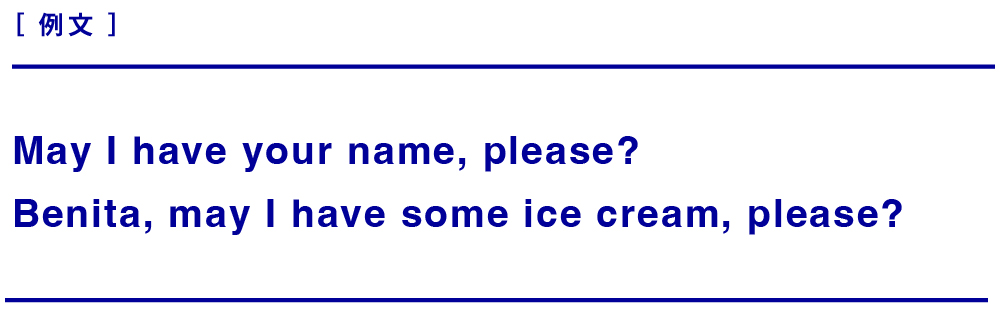

野村先生:この二つのフレーズは、どんな場面でも共通して使えます。人に声かける時には“Excuse me”を付ける。それから、何かを頼むときには“May I~”で、最後に“please”を付けると、より丁寧に聞こえます。さらに、フレーズの前か後に、頼む相手の名前を言うと、よりいい人間関係が保てます。これは、私がかつてホームステイをしたときに、ホストファミリーにいつも言われていたことです。

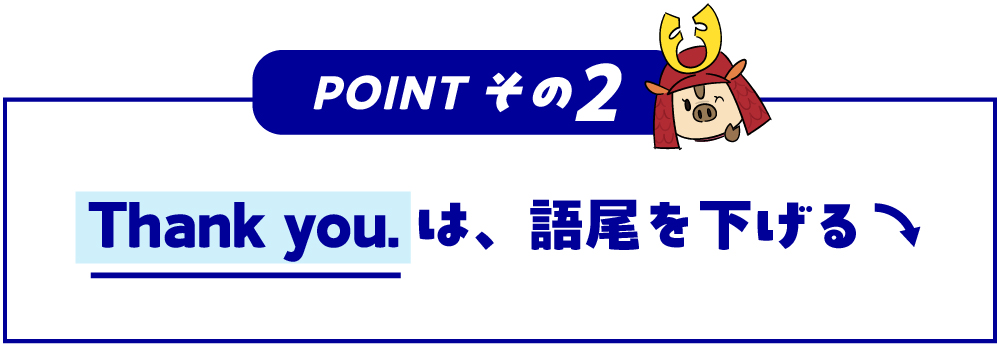

野村先生:フレーズの語尾を下げるか上げるかで印象がかなり違います。語尾が下がると「断定」や「完結」、「確信」している、という印象があり、上がると「不安」「未完結」だ、「何か続く」ような意味を持ちます。Thank you.⤴︎と短く語尾を上げて言うと、中途半端にぶっきらぼうに聞こえるようです。日本語でいうと「あっ、どうも」というようなニュアンスですね。心からの感謝を伝えたい時には、しっかりとThank you.⤵︎と最後を下げましょう。

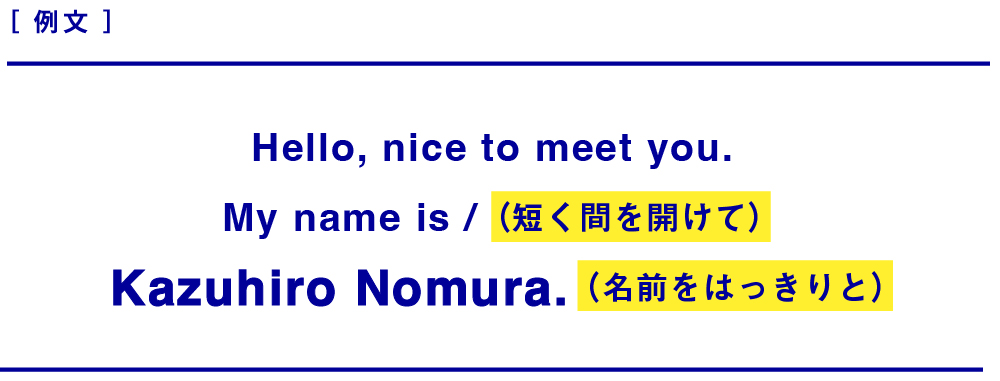

野村先生:ポーズ、「間」が、実はとても大事です。日本語にも言えることですが、初めて会って自己紹介する時、大体一回で名前が聞き取れない人の方が多いですね。同じ調子で全部最後まで言い切ってしまうという感じです。でも、欲しい情報は名前です。相手が欲しい情報のところで、それを言う直前に一瞬の「間」を置く。 そして、肝心な情報は、ゆっくり、くっきり、はっきり言う。 これができれば、ものすごく情報が伝わりやすくなります。

異文化を肌で感じる大切さ

KONAN-PLANET 記者

海外旅行などで

海外に身を置くことの魅力とは何でしょう。

野村先生:フランスの小説家、ギュスターヴ・フローベールの言葉に「旅をすることは人を謙虚にする。 それは、いかに自分がいる世界がちっぽけなものかわかるからだ」というものがあります。

野村先生:私はアメリカのグランドキャニオンが好きで何度も足を運んでいますが、あの壮大な大自然の中に身を置いて、夕日が沈み満点の星が現れて・・・と、時の移り変わりを体験すると、いかに自分の生きている時間が一瞬であるかを思い知らされます。そして、だからこそ、懸命に生きないといけないなと思うのです。

また、日本で当たり前と思っていることが、海外へ行くと当たり前じゃないということも思い知りますよね。水にしても、ドイツでは炭酸水が一般的だったり、ワインやビールの方が安かったりする。トイレにしても、日本ほど綺麗なトイレが揃っている国はなく、探すだけで苦労します。海外での体験というのは、たった一日でも1週間でも、日本で過ごす何ヶ月分、またはそれ以上の経験となります。

モーツァルトは海外旅行好きだった!?

野村先生:音楽家のモーツァルトは35年という短い人生のなかで、600曲を超える素晴らしい名曲を残しました。彼は小さい時はお父さんに連れられて、大人になってからは自分で、ヨーロッパ中を旅して回ったそうです。旅先で新しい刺激を次から次へと受けて、言語、文化、宮廷での様子や、あるいは庶民の暮らしなど、いろいろなことに触れて体験をした。それが、あのモーツァルトの音楽の明るさだったり、あるいは美しいメロディに現れているのではないかと思うのです。

自分の目で光を見て、空気を吸って、風を感じて、大地を踏みしめて歩く。異文化の皮膚感覚的実体験がものすごく大事で、それを得るために海外に行くのだと思っています。今や映像で臨場感あふれる海外旅行気分が味わえますが、それは疑似体験に過ぎない。自分の肌で感じ、皮膚で感じたその街の感覚は、やはり現地でないと体験できません。学生たちには、それを若いうちに十分に体験してほしい。STAGEでダブル留学を必須にしているのは、そういう狙いもあります。

日々の実践が上達のコツ

KONAN-PLANET 記者

海外でのコミュニケーションを楽しむには、

日々、どのようなことを心がければいいでしょうか?

野村先生:日頃から英語にふれられる環境に身を置くことが大切です。私が中学生の頃は、周りに外国人もいなければ、英語にふれる機会も少なかったのですが、1970年に開催された大阪万博の会場に出向いて、テープレコーダーとマイクを手に外国人にインタビューして、その音源を繰り返し聞いたものでした。今は、インターネットやメディアが発達し、いつでも英語にふれることができます。

いくつか、英語が上達するためのヒントを紹介しましょう。

ニュースなどストリーミングを流しっぱなしにすれば、自分の部屋がその国にいるのと同じような環境に。まずは、耳を鳴らし、聞こえた通りに声を出す。雰囲気を真似しながらやっているうちに、いつの間にか、言っていることの意味が浮かび上がってくるようになります。

本や文学作品が好きな人は、英語の小説や詩を声に出して朗読してみるのもオススメ。メリハリをつけて、子どもに絵本の読み聞かせをするように、登場人物に合わせてトーンを変えるなど、小説や詩を声で再現すると意味を理解して「語れる」ようになります。

歌を利用するのであれば、歌詞の意味を理解し、すべて覚えるくらい自分のものにするとよい。元のメロディのまま、歌うことだけにとどまると、元の単語の形が見えなくなるので要注意。カーペンターズやビートルズなどは、発音もきれいで意味もわかりやすいですね。

勇気を持って前へ踏み出そう

KONAN-PLANET 記者

学生たちや高校生、読者に向けて、

メッセージをお願いします。

野村先生:これは、アメリカの作家ジョン・シェッドの言葉です。「港にいる船は安全だ。でも港に置いておくことが、船を作った目的ではない」という意味です。学生や高校生に向けて、よくこの言葉を紹介し、「自分のComfort Zone=安全地帯にとどまるのではなく、勇気を持って一歩踏み出すことが、自分の人生を豊かにするきっかけになる」と伝えています。

自分の人生を歩むために、一歩前へ踏み出そう

野村先生:我々は自分の人生の中で、それぞれの夢や希望があり、また、人生の中でやり遂げたいミッションを持っています。みなさんには、安全なところで妥協せず、さらに一歩前に踏み出してほしいですね。

KONAN-PLANET 記者

最後に、野村先生が学環長を務める

STAGEについて教えてください。

野村先生:“STAGE”は、グローバルキャリアを志す1学年定員25名のための特別なプログラムです。キャンパスで学ぶ「知識と理解」に、留学生との交流などの「実践」、さらに、留学での「実体験」を通じて、異⽂化に対する理解や国際社会、地域社会における課題解決に必要なグローバル教養を⾝につけることができます。

さらに、世界基準で考え、社会の第⼀線で活躍できる⼈物の育成を目指しています。キャンパスでの学びと、海外留学での学びが自分の中で統合されて、卒業後は、グローバルな知識、経験、人脈をもとに、自分のいる社会=ローカルな場所で活躍できる「グローカル⼈材」となってほしいと考えています。現在の一期生と、この春に入学してくる二期生が、どのように成長していくか、今から楽しみにしているところです。

\ 「グローバル教養学環 STAGE」 特設サイトはこちら /

- 今回お話しを聞いた人

-

甲南大学 グローバル教養学環 学環長 野村和宏 特命教授

神戸市外国語大学英米学科、同大学院英語学専攻修了。専門は英語学から英語教育学に重点を移し、スピーチコミュニケーションの教育研究にも力を入れている。大学院修了後、私立の短期大学、大学で教えた後、2004年、神戸市外国語大学大学院英語教育学専攻の開設に合わせて母校に戻り、学部学生に加え現職の中高英語教員の授業も担当した。2021年に甲南大学に着任し、英語に関わる教育研究に加え、文科省の学部等連係課程制度を利用した新しい学位プログラムであるグローバル教養学環の開設準備委員長を務めた。2024年4月の開設後は学環長としてその運営と学生の教育にあたっている。長年、スピーチコンテストの審査委員長を務め、高校生への講義や英語教員研修の講演も多くこなしている。