X線・ガンマ線天文学の最前線

夜空に輝く星々は、 私たちの目に届く光によって見ることができます。しかし、 宇宙には地上からは目視することのできない天体が無数に存在しています。天体観測の人工衛星プロジェクトを何度も経験した理工学部物理学科の田中孝明准教授に、X線・ガンマ線で見える天体の姿や人工衛星プロジェクトの舞台裏を伺いました。

Contents

・X線・ガンマ線天文学とは

・人工衛星プロジェクトについて

・宇宙の研究が社会に与える影響について

X線・ガンマ線天文学とは

KONAN-PLANET 記者

まずは、X線・ガンマ線天文学について教えていただけますか?

田中 孝明 先生

可視することのできない天体を

調査するX線・ガンマ線天文学

太陽や星などの目に見える光は可視光と呼ばれています。 その可視光だけではとらえきれない宇宙の天体や現象をX線やガンマ線で観測し、 探究するのが私の研究分野であるX線・ガンマ線天文学です。

X線天文学は、 1962年にイタリア出身の天体物理学者リカルド・ジャコーニ氏たちがロケットにX線観測装置を搭載し、宇宙を観測したことが始まりです。当時は太陽からX線が放出されていることが知られていましたが、他の天体からは遠すぎて検出できないと考えられていました。しかし、実際には太陽系外の強力なX線源の観測に成功。天体物理学への先駆的貢献で、ジャコーニ氏は2002年にノーベル物理学賞を受賞しています。

同じ光であっても地上まで到達して目に見える可視光の波長に比べ、X線やガンマ線の波長は短いうえ地球の大気に吸収されてしまい、地上まで届きません。しかし、人工衛星にX線・ガンマ線観測装置を搭載すれば、可視光では見られないさまざまな天体の観測が可能です。

Credit:ESA/Gaia/DPAC

Credit:ESA/Gaia/DPAC

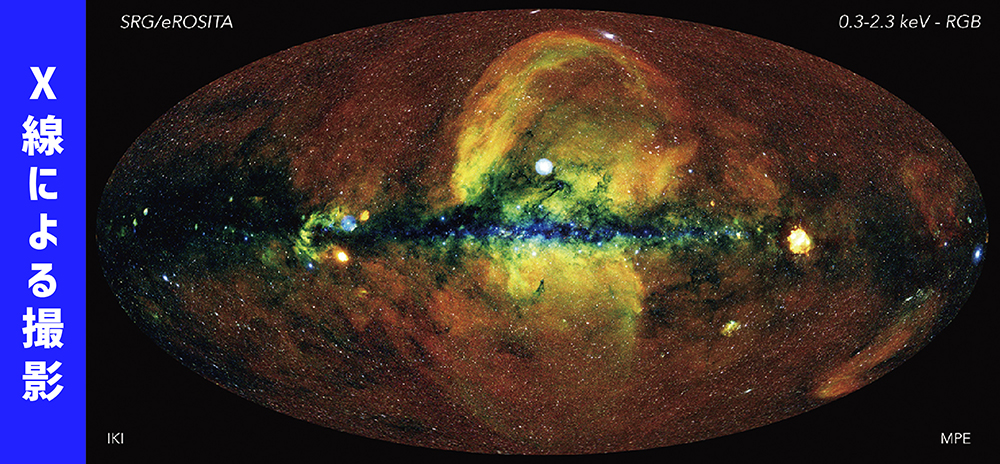

Credit: Jeremy Sanders, Hermann Brunner and the eSASS team (MPE );

Credit: Jeremy Sanders, Hermann Brunner and the eSASS team (MPE );

Eugene Churazov, Marat Gilfanov (on behalf of IKI)

天体の温度とそれが主に放射する光の波長は反比例の関係にあり、温度が高いほど放射の波長は短くなります。主に可視光で輝く太陽の表面温度は6千度ですが、ずっと波長の短いX線を放出する天体は数千万~1億度となります。X線で輝く天体の代表例が、ブラックホールです。ブラッ クホール自体は光を吸収するため観測できませんが、そこへ吸い込まれるガスが数千万度にもなり、X線を放出。そのX線を分析することでブラックホールの質量や自転の有無まで知ることができます。

人工衛星プロジェクトについて

KONAN-PLANET 記者

X線やガンマ線の観測に用いる、人工衛星は

どのように開発が進められるのでしょうか?

数百億円規模の研究費がかかる

人工衛星プロジェクト

田中先生:X線やガンマ線の観測には、人工衛星を打ち上げますが、搭載する観測装置は研究者たちが自らの手で開発します。2005年に打ち上げたX線天文衛星「すざく」は、当時大学院生だった私が初めて開発にかかわった衛星です。その後、自身の研究である超新星残骸についてより多くの観測データを求め、 アメリカ・スタンフォード大学へ渡り、2008年にNASAが打ち上げたガンマ線天文衛星「フェルミ衛星」のプロジェクトに参加しました。

人工衛星の開発は、国際的な宇宙機関や大学など、数多くの研究機関が参画する巨大プロジェクトです。基礎開発から始めれば、完成までに数十年もの歳月と莫大な費用がかかります。 宇宙は想定外のトラブルが発生する過酷な環境で、一度打ち上げた人工衛星に不具合が生じても、必ずしも地上から修復できるとは限りません。そのため、搭載する観測機能だけではなく、 真空状態や打ち上げ時の衝撃への耐久性など、徹底した試験を行います。試験の過程で問題が見つかれば、原因を究明し、さまざまな角度から検証と議論を重ね、慎重に対応します。そうした膨大な時間と労力を費やし、人工衛星全体を細部に至るまで確認し、すべての基準をクリアして初めて打ち上げることができるのです。

予測できなかった事故が宇宙で現実に起きたのは、X線天文衛星「ひとみ」でした。2016年2月の打ち上げからわずか数か月後に通信が途絶え、数百億円をかけた国家プロジェクトが短期間で終わってしまったことは、世間にも大きな衝撃を与えました。だからこそ、「ひとみ」 の後継となる「XRISM(クリズム)」の開発は、研究者たちにとって譲れない再挑戦だったのです。

H-IIAロケット47号機X線分光撮像衛星(XRISM)及び小型月着陸実証機(SLIM)機体移動

KONAN-PLANET 記者

田中先生も開発チームのメンバーとして参加された、

最新のX線分光撮像衛星「XRISM」について教えてください。

世界で初めて発見された

銀河団の中心部に存在する高温ガスの流れ

X線分光撮像衛星(XRISM)宇宙空間での想像図

田中先生:2023年に打ち上げられたX線分光撮像衛星「XRISM」では、軟X線撮像装置XtendのX線CCDカメラXtend開発チームのメンバーになりました。Xtendは、満月がすっぽり入るぐらいの広い視野でX線画像を取得できる装置であり、世界中の研究者から多くの期待が寄せられています。開発から衛星搭載後の試験まで、JAXAやNASA、他大学のメンバー、宇宙機器に関するメーカーの方々と協力して進めました。「XRISM」は2025年に世界で初めて、多くの銀河が集まる「銀河団」の中心部にある高温ガスの流れを詳しく観測することに成功しました。この観測結果は、銀河団が衝突や合体で進化していく過程を示す証拠であり、銀河団を含めたさまざまな天体の形成や進化を知る上で重要な手がかりとなるはずです。

左:XRISM衛星 機体公開の様子 / 右:XRISM衛星 音響試験の様子

KONAN-PLANET 記者

田中先生のご研究内容を教えていただけますか?

「XRISM」の観測データを基に

超新星残骸の謎に挑み続ける

田中先生:私がこれまでで最も注力している研究が、超新星残骸です。超新星とは星が大爆発を起こした現象であり、超新星残骸は爆発の後に残された星雲状の天体です。X線やガンマ線による観測を通じて爆発のメカニズムや、宇宙線と呼ばれる高エネルギー粒子の生成などの解明に取り組んでいます。1572年に爆発した超新星(通称「ティコの超新星」)の残骸は、約450年を経た今も直径20光年ほどの範囲に広がっており、X線で観測すると複雑で美しい構造が浮かび上がります。このような天体を調べることで、宇宙線がどんな機構でどのように高エネルギー粒子が放出されるのかなど100年もの間、未解明の謎に挑んでいます。

田中先生が研究するティコの超新星残骸(X線画像)

人工衛星プロジェクトについて

KONAN-PLANET 記者

宇宙の研究が、今後の社会に

どのような影響を与えるのか教えてください。

宇宙は広大で奥深く

解明されていない無数の謎に挑み続ける

田中先生:宇宙の研究は、しばしば「社会にどのように役立つのか?」と問われます。私自身は、研究そのものが即座に社会に還元されるとは思っていません。しかし、宇宙観測の技術は他分野にも応用されています。たとえば福島第一原発事故のあと、ガンマ線検出器が放射線の可視化に使われ、除染作業に貢献しました。また、医療分野では、がんの放射線治療などにもガンマ線検出の技術が使われています。宇宙は広大で奥深く、まだまだ解明されていない謎が無数に存在しています。ときには予想を超えるような事象に出合うこともある。それが宇宙の面白さであり、その謎に挑み続けることが私たち研究者の使命だと考えています。

KONAN-PLANET 記者

田中先生ありがとうございました。

甲南大学では、進化型理系構想の

具体化が着々と進行しています。

\ 詳しい内容は特設サイトをチェック!!/

本記事は学園広報誌「Konan Today No.68」に掲載中の

\ 「なるほど!甲南アカデミア」を加筆編集しています。 /

- 今回お話しを聞いた人

-

甲南大学 理工学部 物理学科 田中 孝明准教授

東京大学理学部物理学科卒業。東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了。スタンフォード大学カブリ素粒子天文物理学・宇宙論研究所、京都大学大学院理学研究科を経て、2021年4月より現職。日本天文学会、日本物理学会所属。 専門分野:X線天文学、ガンマ線天文学、高エネルギー宇宙物理。