決してヒトゴトではない!今こそ知るべき、

ロシアのウクライナ侵攻が与える関西経済への影響とは!?

ロシアのウクライナ侵攻が与える関西経済への影響とは!?

2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻。

長期化しウクライナ情勢が一層悪化する中で

物価の上昇など日本に住む私たちにも影響が出てきています。

日本や関西経済はどうなる? 私たちの暮らしにも影響がある?

そして、私たちは、関西はどのように対応したらいい?

前回のインバウンドに引き続き、甲南大学名誉教授の稲田義久先生に、

ウクライナ侵攻の影響と今後の対策について伺いました。

KONAN-PLANET 記者

稲田先生、今回もよろしくお願いします。

ウクライナの侵攻が始まり、世の中はどう変わったのでしょうか。

稲田義久先生

よろしくお願いします。まず始めにお伝えしたいのですが、

私は、この2022年が

大きな歴史的転換点であると考えています。

2022年は大きな歴史的な転換点

世界はこれまで、グローバリゼーションを急速に進展させてきました。思い立ったらすぐに海外に行けて、安くモノが手に入り、人やモノの移動もスムーズだった。ところが、2020年からのコロナパンデミックをきっかけに、スピーディで自由だった人やモノの流れがシャットダウンし、グローバリゼーションが当たり前のことではない、リスクがある、ということを人々は身に染みて実感したのです。

ロシアのウクライナ侵攻が、さらにグローバリゼーションを脅かす!?

グローバリゼーションのリスクを決定づけたのが、ロシアのウクライナ侵攻です。ロシアの侵攻が理不尽だと、アメリカやEU(NATO諸国)、そして日本がロシアに対して即座に経済制裁を課しました。ロシアもこれに報復し、資源エネルギーの価格や小麦などの穀物の価格が高騰し、インフレが加速しました。1970年代にオイルショックがありましたが、それに匹敵する影響があるのではないかと予測されています。

一方、インフレの加速を阻止するためにアメリカは金融政策を緊縮に転換しましたが、日本は金融緩和政策を維持。結果、大幅な円安・ドル高となり、輸入価格の高騰につながっています。これを「悪い円安」といいますね。

それが日本の経済にも波及している、ということですか。

❶ 資源価格高騰:石油や天然ガスなどの資源エネルギーが高騰。

❷ 円安進行:大幅な円安・ドル高となり輸入価格が高騰。

❸ ゼロコロナ政策:都市部のロックダウンにより中国経済が減速。

⬇︎

ロシアの侵攻が世界経済に及ぼす影響

稲田義久先生

ロシアのウクライナ侵攻による影響は、商品市況、貿易、金融市場の経路を通じて出てきますが、ここでは貿易関係に注目しましょう。

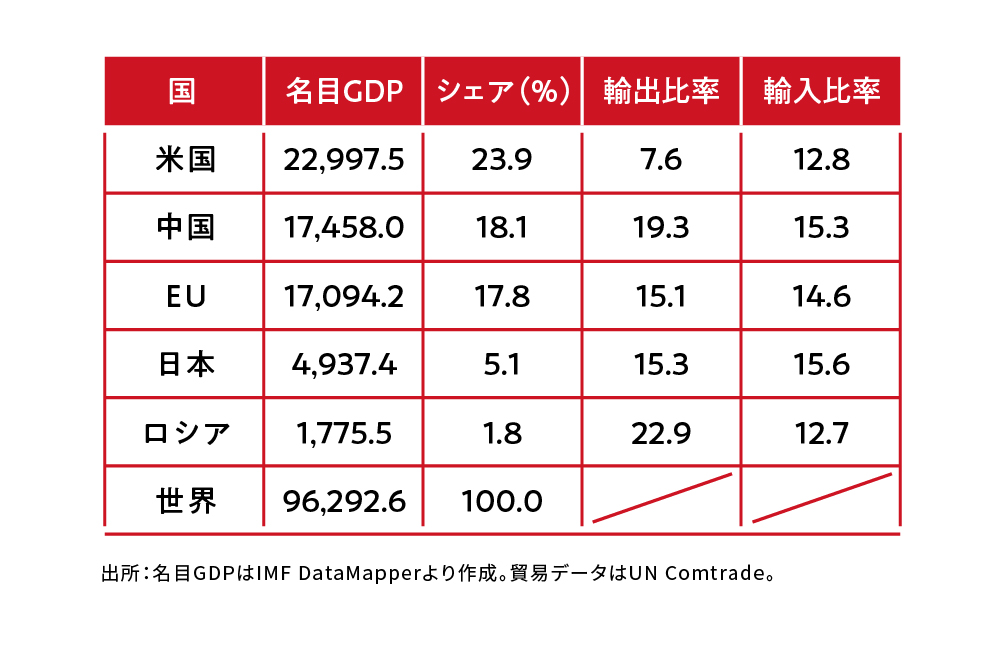

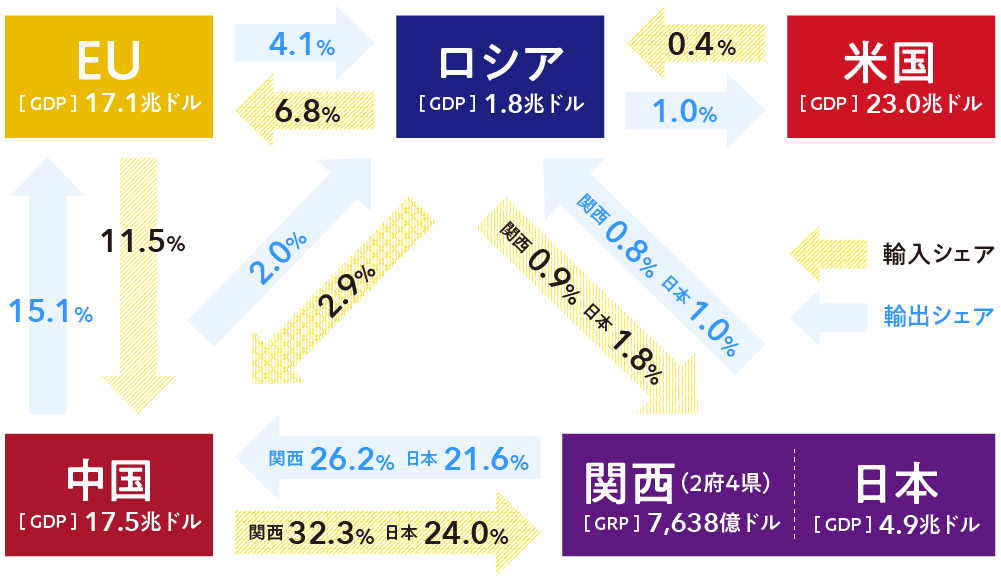

国・地域の経済規模を見ると、2021年の世界各国の名目GDP(世界GDPに占めるシェア)は、米国は23.9%、中国は18.1%、EUが17.8%、日本は以前は10%を占めていたこともありましたが現在は5.1%、そしてロシアが1.8%となっています。

KONAN-PLANET 記者

ロシアのGDPシェアは1.8%・・・

大国の割には決して大きくはないんですね。

稲田義久先生

次に、国・地域の輸出入額をそれぞれの名目GDPで除した貿易依存度を見てみましょう。米国は輸出比率が低く、輸入比率が高いですが、中国やロシアでは逆に輸出比率が輸入比率を大きく上回っています。中国は「世界の生産地」といわれるほど製造業が盛んですし、ロシアはエネルギー関連商品の輸出で貿易黒字を稼いでいます。一方、日本やEUは輸出比率と輸入比率がほぼ変わらず、バランスが取れたものとなっています。

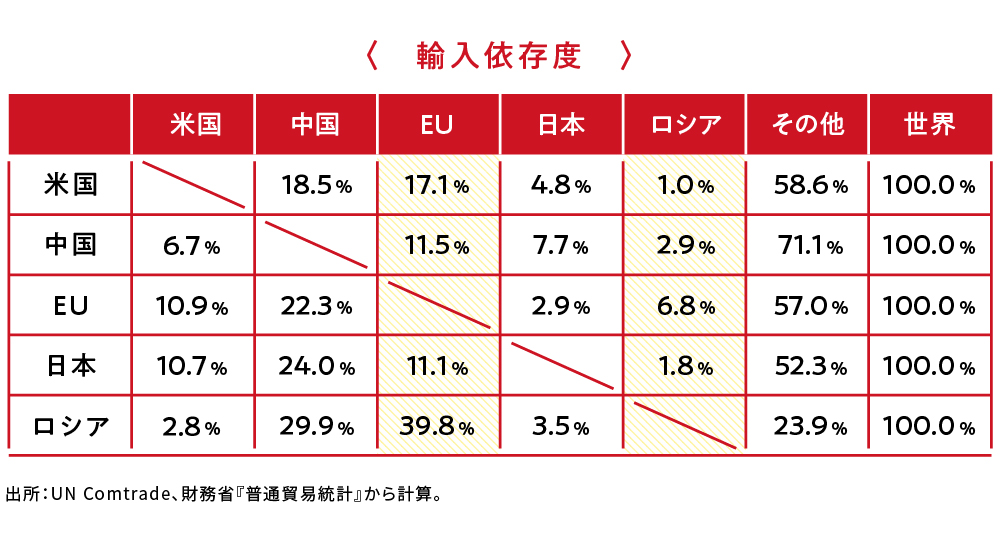

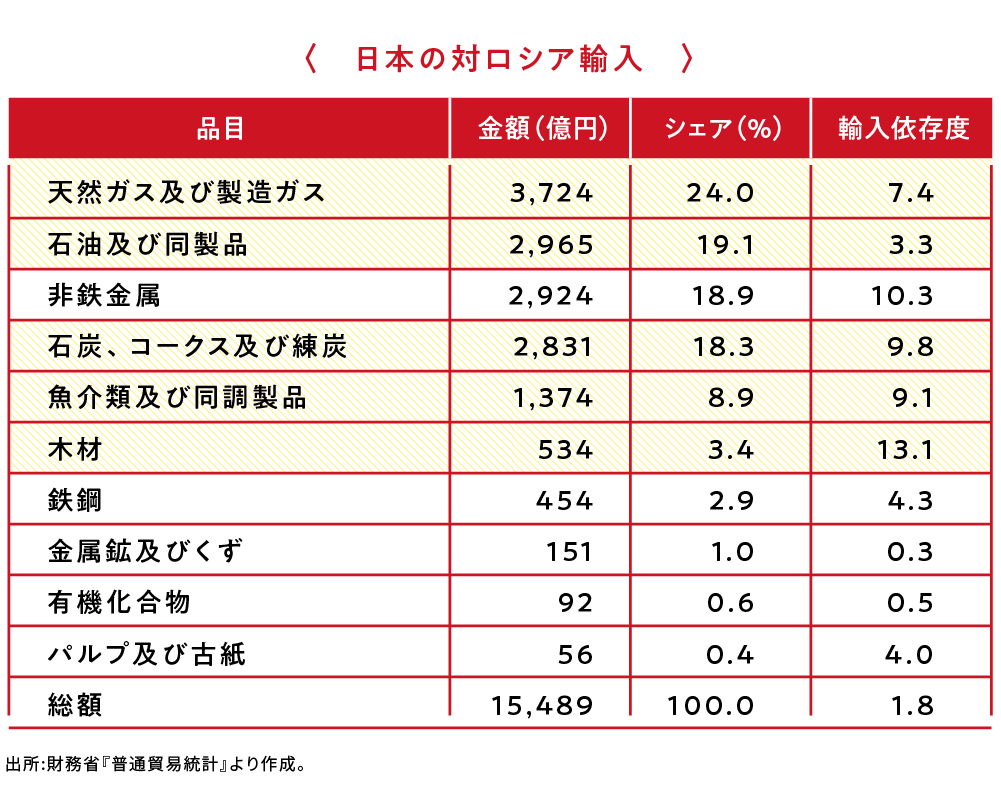

では、各国がロシアからどれくらい輸入しているかというと、日本はわずか1.8%なんです。アメリカも1.0%と低い。一方で中国は2.9%、EUは6.8%と依存度が高くなっています。

対EUの輸入シェアをみると、ロシアは39.8%、米国が17.1%、中国11.5%、そして日本は11.1%です。このことから、ロシアとEUの相互の貿易依存度が高いことが分かります。今回のような有事になればリスクに転じることも、当然ですね。

ロシアと貿易依存度が高いのは、まずEUです。EU輸入総額のうち6.8%がロシアからですが、原材料及びエネルギー関連に絞るとロシア依存度は40%を超えます。

EUと中国の貿易関係を見ると、中国のEUに対する輸出シェアは15.1%、輸入シェアは11.5%といずれも高く、EUの経済状況が中国経済に大きな影響を与えていることがわかります。

一方、日本の輸出総額に占める対中輸出シェアは21.6%、輸入シェアは24.0%と高い割合です。ちなみに、関西貿易の対中輸出シェアは26.2%、対中輸入シェアは32.3%と、いずれも日本全体の対中シェアよりも高いことから、関西はかなり中国経済に依存していることがわかります。

この冬、EUの景気が減速する可能性

稲田義久先生

また、今回のロシアのウクライナ侵攻に対する欧米諸国(NATO)や日本のロシアに体する経済制裁と、ロシアによるエネルギー関連財の報復により、EUの景気減速の可能性が高まっています。特にEUはエネルギー関連の40%をロシアに依存していますから、秋から冬にかけて寒くなると凍死のリスクも出てくる。そうなると、景気も一気に減速する恐れがあります。

KONAN-PLANET 記者

日本はEUと貿易関係が強くないから大丈夫!ですね

稲田義久先生

日本とEUはそうかもしれませんが、EUと中国の貿易関係が強いと先ほどお話ししました。つまり、EUの経済が減速すると中国経済も減速する可能性がある。中国と日本、特に関西経済の貿易依存度が高いため、中国の景気が悪くなれば、関西経済も景気減速は避けられないでしょう。加えて、中国のゼロコロナ政策により対中輸出が減少し、関西経済にとってさらなる重荷になるでしょう。

日ロ貿易による直接的な影響は小さくても、

ロシア→EU→中国→日本の貿易関係をみると

間接的なインパクトは決して無視できません。

KONAN-PLANET 記者

ウクライナ侵攻が、急に身近な問題に思えてきました。

ロシアから日本・関西への直接的影響

そんなに直接的影響があるとは知りませんでした。

では、私たちはどうすればいいのか

\ 稲田先生が考える /

ロシアの影響からくる

不況の可能性を緩和するための4つの具体策

❶ 賃上げの促進や働き方改革の促進

❷ 生産性の向上につながる人的(自己)投資

デジタル化に向けたスキルアップやリスキリング、リカレント

❸ コロナ禍と経済活動の両立のために必要な行動変容

❹ 医療崩壊を回避するための電子化の促進

❹の医療現場での電子化の促進は、遅れている日本のデジタル化を一気に進めるチャンスになります。2022年8月現在、新型コロナウイルス感染者の全数レポートが義務づけられていますが、町医者などはこれをいまだにFAXでやっている。これをオンライン化すれば、リスクからひとつ抜け出せるわけです。医療現場の負担を減らすのはもちろんのこと、QRコード決済などを個人が使いこなせるようになれば、中国や欧米からインバウンドに来てもらう際の戦略にもなります。

「ピンチをチャンスに」という視点が重要

稲田義久先生

最後にもう一度言いますが、「関西って意外とリスクが大きいよ」ということです。ウクライナ侵攻によるリスクを回避するには、何を貿易しているのか「品目」に注視すること。回転寿司のメニューがなくなるかもしれない、冬に電力が供給されないかもしれない、家具が気軽に買えなくなるかもしれない・・・そういうことを理解して対応することがリスク管理につながります。

そして、前号でも触れましたが、大阪・関西万博を契機に、関西の魅力を伝える努力を行うことも重要です。関西が住みやすく、人がいきいきして暮らしている街であることを発信すれば、関西への投資やインバウンドを呼び込む呼び水となり、関西経済の成長も期待できます。

ロシアのウクライナ侵攻によるピンチは、

リスクにきちんと対応すれば、

日本経済が、関西経済が

ひとまわり大きくなる

チャンスにもなるのです。

- 今回お話しを聞いた人

-

甲南大学 経済学部 稲田義久 名誉教授

神戸大学大学院経済学研究科博士後期課程を単位修得退学後、立命館大学経済学部助教授を経て、1995年より甲南大学経済学部に着任。甲南大学副学長、甲南大学総合研究所所長を歴任。博士(経済学)。 現在はアジア太平洋研究所研究統括兼数量経済分析センター センター長。 主なテーマは日本経済および関西経済の短期及び超短期予測、関西地域の成長牽引産業の展望、計量経済学、環境経済学、政策シミュレーション。