ボランティアだからできることがある!

災害ボランティアのはじめ方

災害ボランティアのはじめ方

2024年元日に発生した能登半島地震。発災当初は甚大な被害のうえにインフラなどの復旧の遅れから、災害ボランティアの受け入れも難しい状況が続きました。 「現地に行きたいけれど何からはじめればいい?」「体力がない自分が行っても役に立つ?」という声も。災害ボランティアとはどういう活動なのか、参加する際はどのような心構えが必要なのか、 さまざまな被災地で支援活動を行ってきた甲南大学全学共通教育センターの岡村こず恵特任准教授に、詳しくお聞きしました。

ボランティアとは日常の「困りごと」を改善すること

KONAN-PLANET 記者

KONAN-PLANET 記者

岡村先生のご専門は民間非営利活動と伺いました。

これまで、どのような研究をされてきたのでしょうか。

岡村こず恵先生

20年近くNPOのスタッフをしていた経験から、市民参加やNPO、ボランティア、災害ソーシャルワークなどを専門にしています。災害ソーシャルワークとは、災害時に、さまざまな福祉サービスや社会資源を生かして、生活に困難を抱えている人々を支援することをいいます。東日本大震災では宮城県気仙沼で2年間、その後も茨城県の水害や熊本地震など支援活動に長く関わってきました。

KONAN-PLANET 記者

災害ボランティアとは、どういう活動なのでしょう。

岡村こず恵先生

ボランティアの基本は、平時も非常時も変わりません。

そもそもボランティアとは、困難な状況にある人や社会などに対して、主体的に改善に取り組むことをいいます。自分の意志で誰でも参加できる、自由で社会的な活動です。平時であろうと、非常時であろうと、基本は変わりません。とはいえ、災害が起きると、平時に抱えていた問題がより深刻になったり、新たな困難が生まれるなど、難しい状況が多発します。そのため、災害時のボランティア活動には、いつもの心構えに加えて、事前に理解しておくべきことがあります。

KONAN-PLANET 記者

今回の能登半島地震には、どのような特徴がありますか。

岡村こず恵先生

ルートが寸断され、インフラの復旧の遅れが問題に。

今回の地震は半島で起きたため、被災地へは限られたルートからしか入ることができず、しかも主な道路は寸断され、支援者も現地に入りにくい状況がありました。また、上下水道ともに断水が続いている地域が多く、積雪が復旧作業をより困難なものにしました。さらに、少子高齢化が進み、もともとの人口が少なく、復旧のための人手が圧倒的に足りていないとの指摘もあります。さまざまな要因が、復旧をより困難なものにしていることが伺えます。

災害ボランティアに参加する方法は主に2つ

KONAN-PLANET 記者

私たちがボランティアに行きたいと思ったら何から始めればいいですか。

岡村こず恵先生

災害状況や気候、地理など、まずは被災地の状況把握から。

まず、現地が今どういう状況なのか十分な情報収集が必要です。次に、自分が参加したいボランティア活動を探します。参加方法は主に二つあって、一つは社会福祉協議会などが開設している災害ボランティアセンターに登録して活動を紹介してもらう方法。もう一つはNPOやNGOといった民間の団体の活動に参加する方法です。民間団体が現地でボランティアセンターを立ち上げている場合や、被災地ではない場所、例えば兵庫県で活動している団体で災害ボランティアを募っている場合もあります。自分が気になっていること、例えば子どもが好きだったら子どもの支援をしている団体、被災地のペットが気になっていたら動物保護団体など、自分の気になっている対象から活動団体を探すという方法もあります。

KONAN-PLANET 記者

個人でボランティアに行く、ということは難しいのでしょうか。

岡村こず恵先生

本来、ボランティアとは自由な活動なのですが、先ほども言った通り、今回の能登半島地震のような被災地の場合は、刻々と変わる被災地の現状や災害ボランティアの活動の注意事項を十分に理解している必要があるため、特に初心者や大学生には個人で行くことはおすすめしません。必ず、経験者と一緒に活動するようにしてください。

岡村先生に聞く!

災害ボランティアに参加する4つのステップ

災害状況、気候、地理的状況などを把握し、求められている活動内容を知る。

災害ボランティアセンター、NPOへの参加が一般的。

食事や宿泊先、交通手段の確保、ボランティア活動保険の加入など

活動内容や場所、注意事項について説明を受け、活動場所へ向かう。

力仕事だけじゃない!災害ボランティアの活動内容

KONAN-PLANET 記者

被災地でのボランティアには、どのような活動がありますか。

岡村こず恵先生

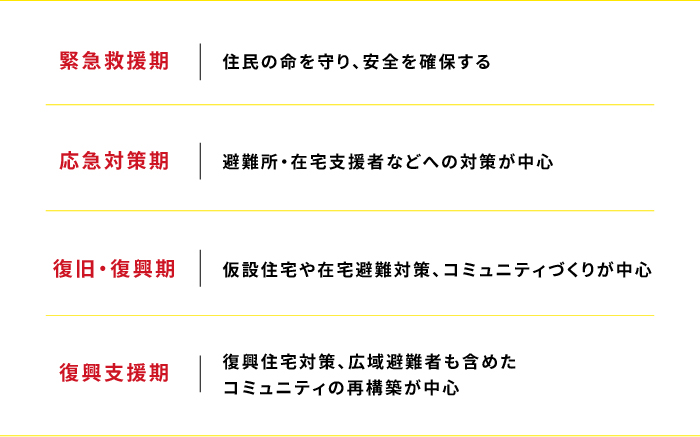

復旧段階に応じて住民のニーズも変化し、求められるボランティアの支援内容も変わります。たとえば、緊急救援期のボランティア活動は、救援物資などの配布や水や食料の保管、炊き出し等が必要とされます。その後、避難生活が長期化したり、仮設住宅への引越が進んでくると、被災者の外出支援や話を聴くこと、子どもの遊びや学習支援、ITサポート、引っ越しの支援、コミュニティづくりのためのイベント運営など多岐にわたった活動があります。 もともと日常的に配慮が必要であった障がい者や外国人、貧困家庭などは、よりきめ細やかな支援が必要になります。

災害支援フェーズ

また、災害後にコミュニティが破壊されてしまうと、孤立する人が多くなります。孤立は災害関連死にもつながりかねない大きな問題の一つ。住民が孤立しないようコミュニティを支援していくことも重要ですね。

被災された方々と接するときに心がけたいこと

被災された方々は、倦怠感があったり、不安で眠れなかったり、イライラしたり、生き残ったことの罪悪感から閉じこもってしまうなど、いろいろな感情や反応があり、実際にボランティアが辛く当たられることもあります。そうした可能性もあることを知ったうえで、一人ひとりの尊厳を守り、向き合うよう心がけてください。そして、ボランティアのペースで進めないこと。今すぐ片付ける気にならない人もいますから、「一緒にお手伝いさせてください」という姿勢で一人ひとりのペースに合わせましょう。そして当たり前ですが、被災者は元々「被災者」だったわけではないので、何もできない人なのではない、ということも忘れないようにしたいですね。また、地名をきちんと覚えることも大事です。読み方を間違えると、相手をがっかりさせてしまいますから。

被災地での活動で心がけたいこと

自己管理をする

食事、宿泊など確保する。余裕のあるスケジュールで活動し、休息をしっかり取る。

危険を予測する

二次災害やトラブルに気をつける。貴重品は自己管理し、一人で行動しないなど十分安全に配慮して活動する。

感染症予防を徹底する

体調管理はしっかりと。コロナウィルスやインフルエンザを被災地へ持ち込まない。

被災者の状況を想像する

相手の置かれた状況を想像し言動する。極限まで頑張っている人に「頑張って」というのはNG。

ボランティアの存在そのものに、意義がある

KONAN-PLANET 記者

災害ボランティアに行く意義について、岡村先生はどのようにお考えですか。

岡村こず恵先生

災害の専門家ではない人が現地に行って活動する意義とは、「存在そのもの」にあると感じています。活動するボランティアの姿に「ありがたい」と涙ぐむ方たちをたくさん見てきました。活動も嬉しいけれど、それよりも遠くから駆けつけてきてくれた人がいる、その存在そのものが嬉しいんですね。ですから、目の前で困っている人をどうにかしたい、その気持ちを大事にしてほしいと思います。 それから、臨機応変に動けるのがボランティアのよさです。公的な機関や災害支援の専門家は、ある程度公平で全体的な対応が求められますが、ボランティアは自分が支援したいと感じた対象に対して支援できるという側面があります。極端に言えば、心配な一人の住民がおられたら、その人とずっとお話ししていたっていいのです。 ボランティアの目の数だけ、気づけること・できることがそれぞれにあると思っています。

KONAN-PLANET 記者

一方で、現地に足を運べない人も多くいます。そういう人にできることを教えてください。

岡村こず恵先生

現地に行かないから申し訳ないと思う必要はなく、それぞれにできることはあります。被災地の自治体や支援団体に寄付をする、被災地のものを買う、旅行に行く、というのもいいでしょう。冷静に毎日を過ごすこと、日常の経済を回すこともボランタリーな生き方だと考えます。

被災地で人々が生き抜く姿は、私たちに大きな学びを与えます。被災者といっても十人十色で、障がいや貧困、外国人など、社会的に弱い立場に置かれる人も多くいます。また、今回の災害は、高齢化が進む地域をどう支えるのかという日本のすべての地方に共通する課題もあります。災害ボランティアは、そうした社会の矛盾に直面し、社会に多様な人がいることを五感で学ぶことのできる場でもあります。この先どう生きるのか、自身の生き方を考えるきっかけになるはずです。

災害ボランティアは様々な人や社会と出会い、

視野を広げる「一歩」となります。

少しでも関心があるのならぜひ、

その一歩を踏み出してみてください。

- 今回お話しを聞いた人

-

甲南大学 全学教育推進機構 全学共通教育センター

岡村こず恵 特任准教授2000年京都府立大学生活科学研究科住環境科学修士課程修了、2022年関西学院大学社会学研究科社会学専攻博士課程単位取得満期退学。社会福祉士、防災士。専門はボランティア、NPO、市民参加、災害ソーシャルワーク研究。NPOを支援する中間支援組織での18年の勤務や龍谷大学非常勤講師を経て、2018年より現職。当事者やボランティアのケースカンファレンスや、NPOの運営支援に携わる。東日本大震災では宮城県気仙沼市に2年間駐在して災害ボランティアセンターの運営支援や、NPO・行政・福祉機関の連携支援等に取り組む。その他、茨城県常総市の水害、熊本地震など。共著に『テキスト市民活動論』など。