甲南大学ではSDGs実践プロジェクトの一環として放置竹林問題に取り組んでいます。

私たちは活動の軸のひとつとして継続的な竹の利活用を掲げており、竹林整備をする中で伐採した竹を活用する場所を増やしていくことが放置竹林問題の解決にも繋がってくると考えています。

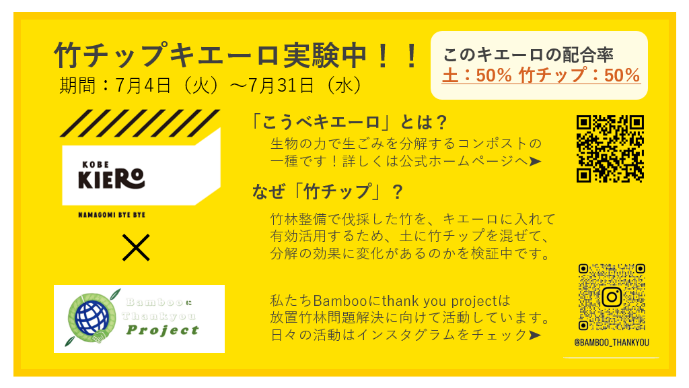

そこで今回、竹の新しい利活用方法として、コンポストでの竹チップの利用に、神戸市環境局と一般社団法人オンドの方々と協働して取り組みます。具体的には、「こうべキエーロ」の土に竹チップを混ぜることで分解効果が高まるかどうか、検証を行うことになりました。

*地域プロジェクト『SDGs実践プロジェクト~放置竹林問題を考える~』

(担当:久保はるか)

キエーロ設置日:2024年7月2日(火)、4日(木)

竹チップキエーロの実験期間:7月4日~31日

「キエーロ」とは・・・

土の中の微生物により生ごみを分解するコンポストの一種です。

土とプランターなどの容器があれば簡単に始めることができ、土の中の微生物によって分解され、土の量はほとんど増えず、匂いや虫が発生しにくいという特徴があります。夏場は5日もあれば微生物が分解し、生ごみが消えるそうです。コンポストによる生ごみの減量は、環境省の「ゼロカーボンアクション30」にも選ばれています。

神戸市でもキエーロを普及させることで生ごみを減らし、袋代の節約やごみ出しの手間を省くというSDGs課題の解決に結びつくとして、「こうべキエーロ」という名前で取り組みを進め、徐々に広がってきています。

こうべキエーロ公式サイトはこちら

https://gogreenkobe.jp/kobe-kiero/

「キエーロ」の大学での設置

2024年7月2日(火)に、キエーロの搬入と組み立てを行いました。

2024年6月30日に行った神戸市北区一十土での現地活動で準備した竹チップ(⇒活動報告をご覧ください)を、容器に入れていきます。

(組み立ての様子) (竹チップを容器に入れている様子)

竹チップの効果検証の方法

設置場所:芝生広場の横、東門近く

実施日:2024年7月の毎週3回(月・水・金)。

甲南大学生活協同組合の方々にご協力いただき、食堂で出た生ごみを実験に使用します。

生ごみの内容物や気温等の状況、土の様子、臭いや分解の進み具合について、次の4つの箱を比較しながら記録していきます。

今回はこの4種類で実験検証を行います。

〇竹チップ:100%

○竹チップ:50%土:50%

○竹炭:25% 土:75%

〇土:100%

竹チップや竹炭を混ぜることで、分解の効果に変化があるかを検証するため、比較的分解の速い肉や魚などだけではなく、オレンジの皮など分解の遅いものも入れることで、分解スピード等の違いの比較を分かりやすくしていきます。

7月4日(木)のキエーロ検証初回は、神戸市環境局と一般社団法人オンドの方々にキエーロのやり方について、実践しながら指導していただきました。

キエーロのやり方

①月・水・金で3分割された区画の ②分解のスピードを上げるため生ごみを細かくする

決められた区画に穴を20㎝ほど掘る

③掘った穴に生ごみを入れて土とよく混ぜる ④握った際に団子状になるよう、

乾燥している場合は水を含ませる

⑤虫が来ないようにするためにも最後に土をしっかり被せる

キエーロは甲南大学岡本キャンパス東門近くのスペースに設置しています。ポスターも掲示しているのでぜひ見てみてください!

竹チップや竹炭を混ぜることが分解の効果に良い影響があれば、竹の活用方法が広がりますし、多くの方に竹チップや竹炭を提供できるよう取り組んでいきたいと思います。

1か月後の検証結果、お楽しみに!

文学部社会学科4回生 久保千尋