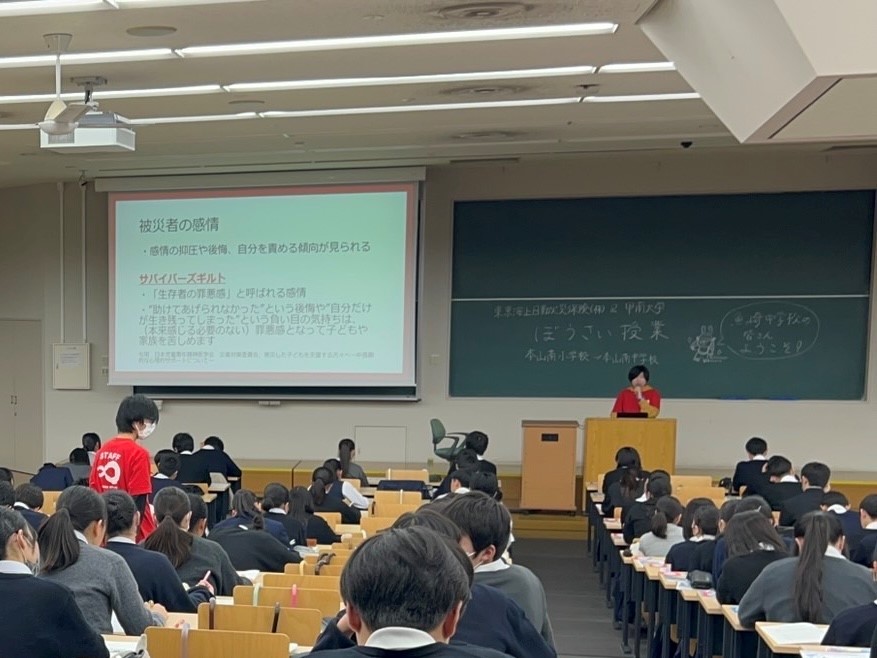

2025年3月11日(火)、神戸市立魚崎中学校の2年生を対象に東京海上日動火災保険(株)と神戸市、甲南大学による「ぼうさい授業」を実施しました。本年度は昨年と同様に中学生の皆さんに甲南大学まで来ていただき、142教室で授業を実施しました。

〇 地域プロジェクト「ぼうさい授業」とは

「ぼうさい授業」とは、東京海上日動火災保険(株)が全国各地の小学生を対象に行っているプログラムで、防災への知識を身につけることを目的とした社会貢献活動(CST)の取り組みの一つです。この「ぼうさい授業」の一部を甲南大生が担当し、東京海上日動火災保険(株)と神戸市のご協力を得ながら、中学生に授業を行いました。授業では中学生に楽しく学んでもらえるようにクイズやハザードマップの作成、ストレッチを実施しました。

今年度は「NEXT STAGE 阪神淡路大震災から30年~日頃の準備をレベルアップ!今ある問題と心のケア~」というテーマをもと、前半チームは避難前の備えについて、後半チームは避難後に起こる問題について授業を行いました。災害時の問題には以前からずっと続くものや現代だからこそ起こるもの、日頃から存在するものがあります。普段の学びからレベルアップした知識を、中学生に自分ごととしてより深く実践的に学んでほしいという想いがあり、このテーマに決めました。阪神淡路大震災から30年という節目の今だからこそ、教訓を学んで次の世代へ伝えていかなければいけないという想いが”NEXT STAGE”という言葉に込められています。

〇「ぼうさい授業」実施までの学びのプロセス

今年度は夏休みから活動を実施しました。まず事前学習として防災の知識を深めるために様々なインタビューや論文、報道記事を読み込みました。そして授業作りのために自分たち大学生が防災について知り、中学生に学んでほしいことを考えてきました。また、東京海上日動火災保険(株)の方から実際にしている授業を見させていただき、授業の概要やコツについて教えていただきました。神戸市の方からは災害時に起こる問題や神戸市の取り組みなど、災害に対する現状を教えていただきました。

10月12日には人と防災未来センターに訪問して震災当時の体験談や教訓を学んできました。改めて震災の惨状を目の当たりにすることで、授業で中学生に何を伝えたいのかを一人一人が深く考えるようになりました。

また、10月23日には甲南大学から魚崎中学校まで歩いて実地調査を行いました。授業ではこの時に撮影した写真を活用し、災害時にどのようなことが起こるのかを自分ごととして考えてもらえるように工夫しました。

12月11日にはZOOMにて東京海上日動火災保険(株)と神戸市の方へ中間報告を行い、授業の改善点を話し合いました。中間報告の後にもメールなどで質問への回答やアドバイスをいただき、本番に向けて授業内容を修正していきました。そうした様々な方々のおかげで、最終的により良い授業を作ることができたと感じています。

1月8日には甲南大学の管財部の方々から甲南大学の防災や備蓄についてレクチャーをしていただき、自分たちが通う大学の取り組みについて深く学ぶことができました。

そして、2月25日には神戸市立魚崎中学校へ訪問して最終報告をしました。その際、中学生に学びが残るように授業資料ついてアドバイスをいただき、中学生の立場に立って授業作りをする大切さを改めて学ぶことができました。

〇 実施した授業内容(前半チーム)

1.こころのバイアス

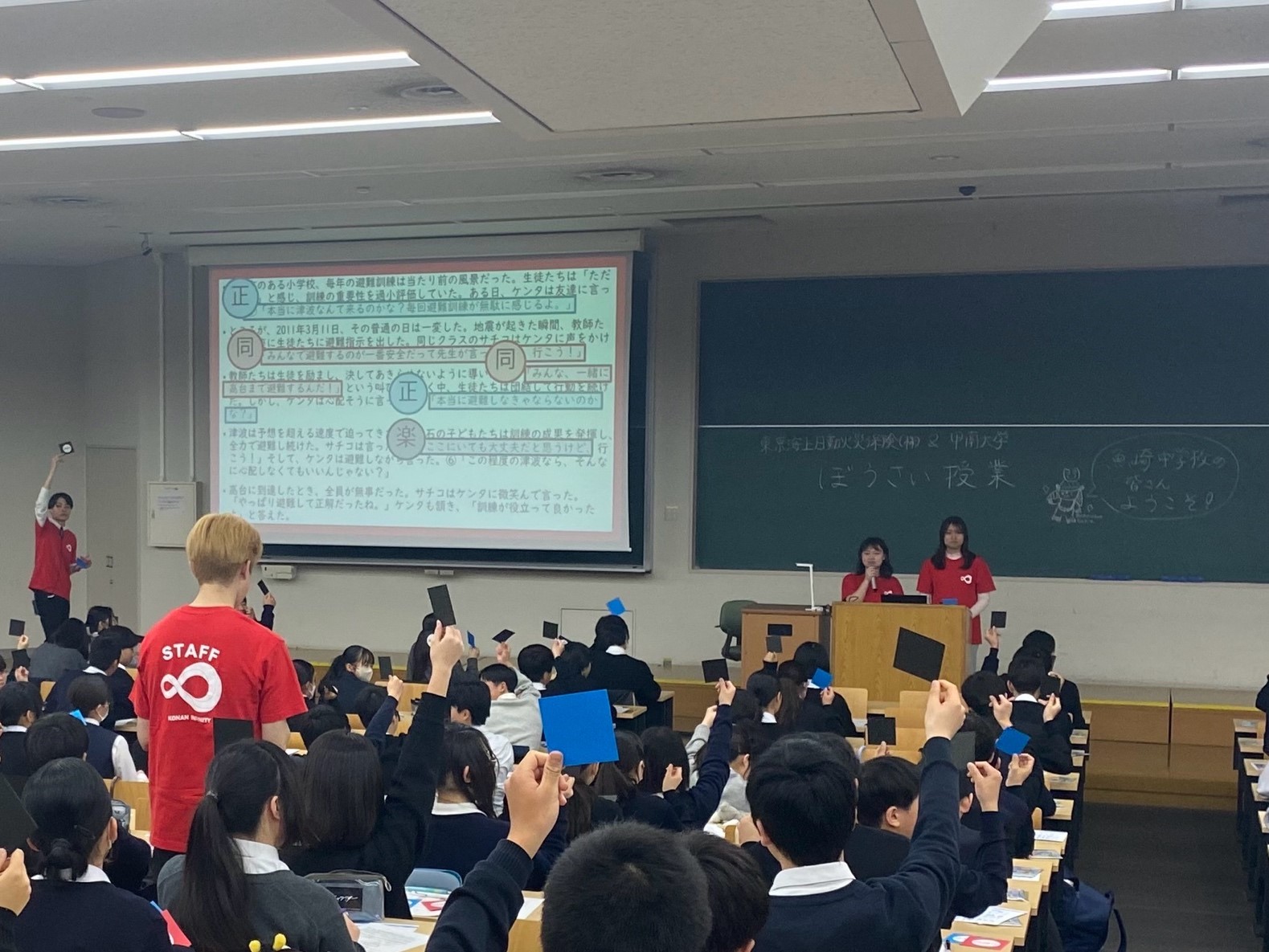

バイアスには良い影響と悪い影響があること、そして日ごろの避難訓練の大切さを伝えることを目的に、災害時に起きやすい「心のバイアス」を取り上げました。まず、同調性バイアス・正常性バイアス・楽観性バイアスといった災害時に発生しやすいバイアスについて紹介しました。その後、「釜石の奇跡」をもとにしたストーリーを使い避難時に様々な心のバイアスが働くことをクイズ形式で学んでもらいました。さらに、バイアスによって起こる良い影響と悪い影響についての説明をし、悪い影響を受けることなく避難行動に移るにはどうしたらよいか考えてもらい、魚崎での避難時に悪い影響のバイアスにかかってしまったらという想定を行いました。そして、バイアスの影響を受けながらも素早い避難を行うためには、日ごろの避難訓練が重要であることを伝えました。

バイアスのクイズでは、ストーリーの中で登場人物のセリフがどのバイアスに当てはまるかを考え、画用紙を使って考えを共有する活動を行いました。生徒さんたちは、自分が選んだバイアスについて「こう思ったから、このバイアスが当てはまると思った」と理由付けながら積極的に発言しており、バイアスについての理解を深めてもらうことができたと感じました。

2.マイ避難カード・ハザードマップ作成体験

災害が起こったときに避難場所を決めるだけでは不十分であり、避難情報の取り扱い方を学ぶことを目的として、マイ避難カード・ハザードマップ作成体験を実施しました。東灘区および中央区で想定される災害を基に、土砂災害・津波・洪水の3つのシナリオを作成し、中学生がマイ避難カードの「いつ」「どのように」「だれと」「情報の入手手段」について考えられるように設計しました。

時間の制約上、マイ避難カード作成の手引きを簡易化したため、実践的な内容にすることはできませんでした。そのため、マイ避難カードやハザードマップからだけでは分からないことがあることや実際に街を歩いてみること、複数の避難経路や避難場所を決めること、作って終わりではなく定期的に見直すことなど、自分にできることがあるか考えることがとても大切だと伝えました。最後には、この体験を家庭内防災へのきっかけになるように呼びかけました。

3.デマ・偽情報、情報との向き合い方

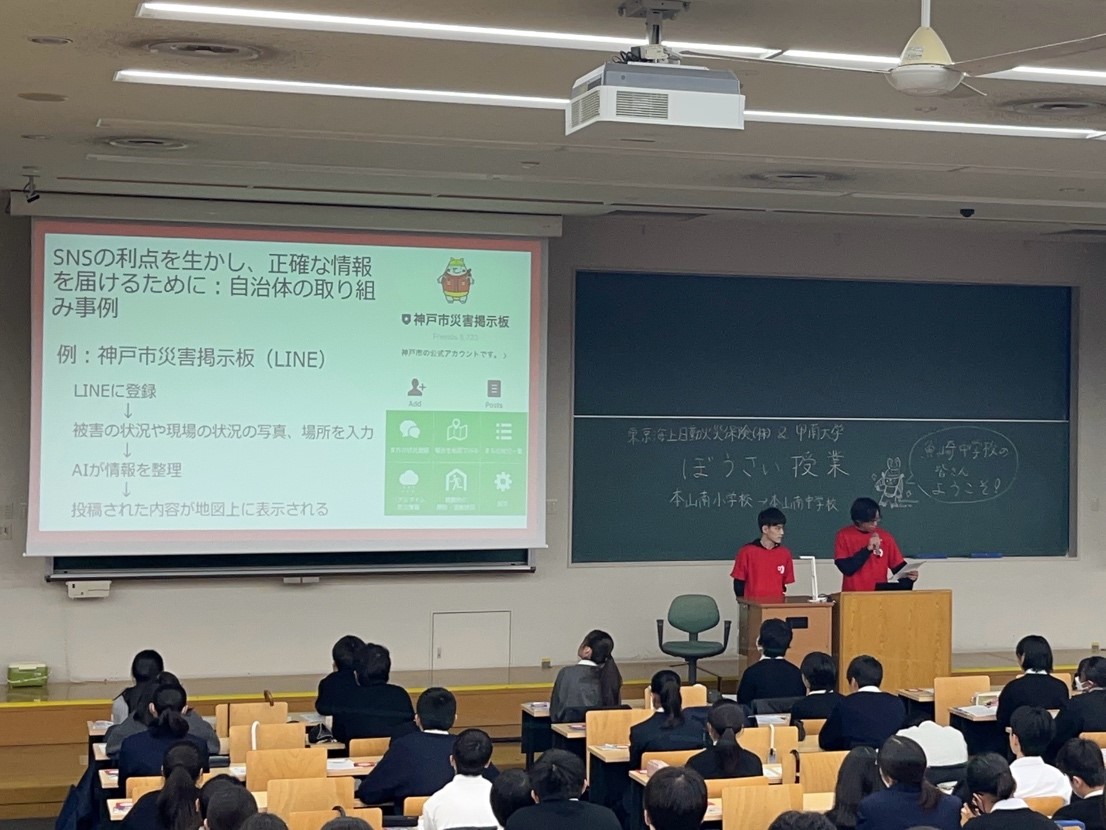

近年問題になっている災害時のデマ情報やSNSの取り扱いについて取り上げました。石川県の能登半島地震で発生したデマ情報を例に取り上げ、デマが拡散されることで救助活動が遅れてしまう危険性について説明しました。また、なぜ人はデマ情報を拡散してしまうのかについても考え、不安や恐怖、愉快犯によるもの、そして正義感からの拡散など、さまざまな心理的要因が関係していることを伝えました。

さらに、正しい情報の受け取り方や、むやみに情報を拡散・発信しないことの重要性についても説明しました。具体的には、公的機関からの情報を確認することが大切であり、神戸市のリアルタイム防災情報やLINEを活用した神戸災害掲示板を例に挙げて詳しく解説しました。

生徒さんたちは、ワークシートに重要なポイントを書き込みながら積極的に取り組んでおり、災害を自分ごととして捉えながら学んでいる様子が見られました。

〇 実施した授業内容(後半チーム)

1.避難所で起こる様々な問題

私たちの防災知識では避難所で起こる問題についてあまり知らないなと思い、そこに焦点を当てて授業をしました。また、昔から続く問題や現代だからこそ起こる問題など、最新の状況を知り、避難後の生活を具体的に想像してほしいという目的で実施しました。授業では外国人の困りごと、物資の不足、衛生面の問題、プライバシーの問題、ジェンダーについての5つを取り上げました。

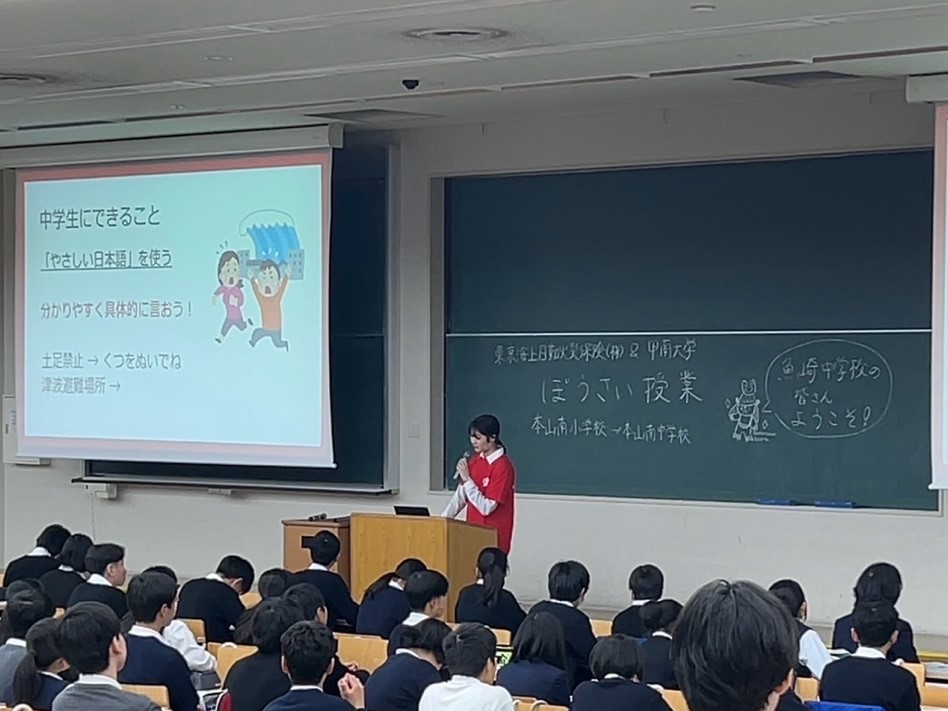

外国人の困りごとについては中学生にできることを軸にし、クイズを用いることで避難時に外国人の方がどのようなことで困り、どのような対応が自分たちにできるのかを伝えました。

物資の不足は備蓄状況や支援物資の流通方法、飲食物の栄養、衣類の不足、コンタクトレンズの不足など普段知らない情報から見落としがちな情報までを簡潔に伝えました。

衛生面の問題では避難所で最も困る問題の1つだという、トイレ問題を中心に授業をしました。ここでは東京海上日動火災保険(株)からいただいた携帯トイレを中学生に配布し、実物をふまえてトイレ問題を伝えました。

プライバシーの問題については昨年に起こった能登半島地震での状況を用いて、現在も改善されている最中である問題について授業をしました。さらに神戸市で行われている対策と個人でもできる対策を加えて伝えました。

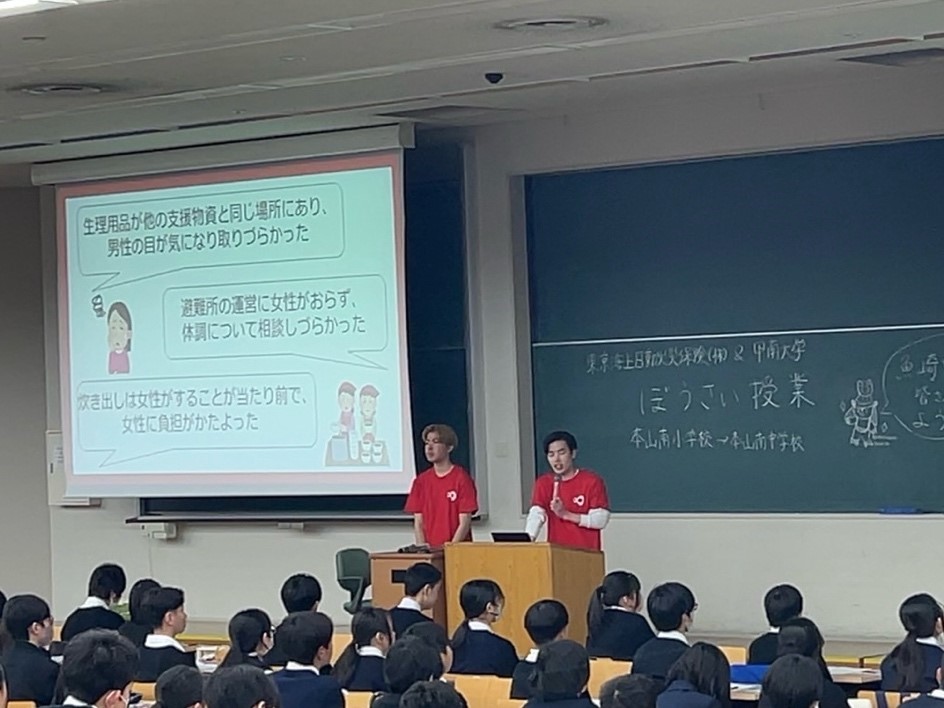

ジェンダーについては言葉の定義からそれが災害時にどのような障害になってしまっているのかを伝えました。女性の防災担当員の少なさや避難所での声などの事例をふまえて現在も続く問題について考えました。

中学生の生徒の皆さんには多くの問題について興味持ち、考える機会になったと思います。

2.心の問題

被災時におきる心の問題とそれに対する対処法を中心に伝えました。阪神・淡路大震災をきっかけに広く認知され、現代でも重要な問題の一つである心の問題について一つでも多く覚え、知ってもらうことを目的に実施しました。心の問題の基礎的な知識であるPTSDとトラウマの解説をふまえたうえで、被災時の心の問題を取り上げました。専門用語が多く、難しい内容でしたが、中学生の皆さんは真剣に集中して聞いてくれていました。加えて、被災時以外にもSNSや報道、震災学習を通して同じような心の問題や辛くなった際の対処法も伝えました。

3.ストレッチの実施

避難所での様々な問題、心の問題の授業のあいだにストレッチを導入しました。授業のリフレッシュを目的にしただけではなく避難所でのメンタルケアや疲労回復の簡単な方法として、ストレッチが有効であることを授業で伝えました。ストレッチの効果に加えて、避難所での高齢者の方とのコミュニケーションについて、ストレッチを生かして行ってほしいと伝えました。生徒さんは大学での急なストレッチに戸惑いを覚えつつも楽しみながら学んでくれている様子が見られました。

【謝辞】

この「ぼうさい授業」を行うにあたり、多くの方々のご協力がありました。東京海上日動火災保険(株)や神戸市危機管理室の方々には、防災の知識だけでなく授業のコツや資料の作り方など様々なアドバイスをいただき、中学生が楽しく学ぶことができる授業内容を考えることができました。また、神戸市立魚崎中学校の先生方には最終報告の際に授業資料や授業の進め方についてご指導をいただき、より中学生に学びが定着するような授業を作ることができました。さらに、人と防災未来センターの方や甲南大学の管財部の方など沢山の防災の知識や教訓をご教授いただきました。そして、授業作りでは甲南大学地域関連センターの方々に様々なサポートをしていただきました。

このような多くの方々のご協力があったからこそ、この「ぼうさい授業」は成功したと考えております。本当にありがとうございました。

この「ぼうさい授業」で伝えたことが、中学生のみなさんの生きる知識として今後の人生で役立つことができたら幸いです。

編集:文学部3年生 神戸柚香莉

【「ぼうさい授業」2024年度メンバー】

文学部

3年 神戸柚香莉

2年 岩田眞穂

1年 児玉 拓己

1年 宗近 潤

経済学部

3年 井上泰地

2年 小林英誠

1年 山内悠生

1年 大畑那瑠

法学部

2年 田中春輝

2年 内海彰斗

マネジメント創造学部

3年 佐々木加奈

経営学部

1年 山崎薫

担当教職員

全学共通教育センター教授 久保はるか

文学部 教授 阿部真大

社会連携機構 地域連携センター 臼井胡桃