【人に頼れず頑張りすぎてしまう・・・】

それって、もしかするとアタッチメントが原因かも。

それって、もしかするとアタッチメントが原因かも。

突然ですが、あなたは困ったとき、上手に人に頼ることができますか?

それとも、自分でなんとかしなくちゃ!と思うタイプでしょうか?

後者だ・・・と思ったあなた、「アタッチメント」という言葉をご存知でしょうか。

なんとなく聞いたことはあるけれど…という人も多いのでは?

実は、この「アタッチメント」という考え方、

あなたの悩みにとっても深い関係があるかもしれません。

今回は、単なる「性格」では説明できない「簡単に人に頼れない」理由を「アタッチメント」の視点から探っていきます。

“attachment”とは、直訳すると「付属品、くっつく」という意味。一見、心理学とは関係のないようにみえますが・・・

「アタッチメント」とは、危機的場面で、特定の他者にくっついて、

安心・安全を得ようとする心理のこと。

今回お話を伺ったのは、甲南大学文学部の北川恵先生。「アタッチメント」とは、“幼いころに養育者との間で安全・安心を得る関係性を育むことが人格形成の基盤になる”という発達心理学の理論のひとつ。北川先生はこの理論をもとに、子育て支援の実践・研究に取り組んでいます。コロナ禍で家庭内のさまざまな課題が浮き彫りになる中、「アタッチメント」の重要性に注目が集まっているそうです。

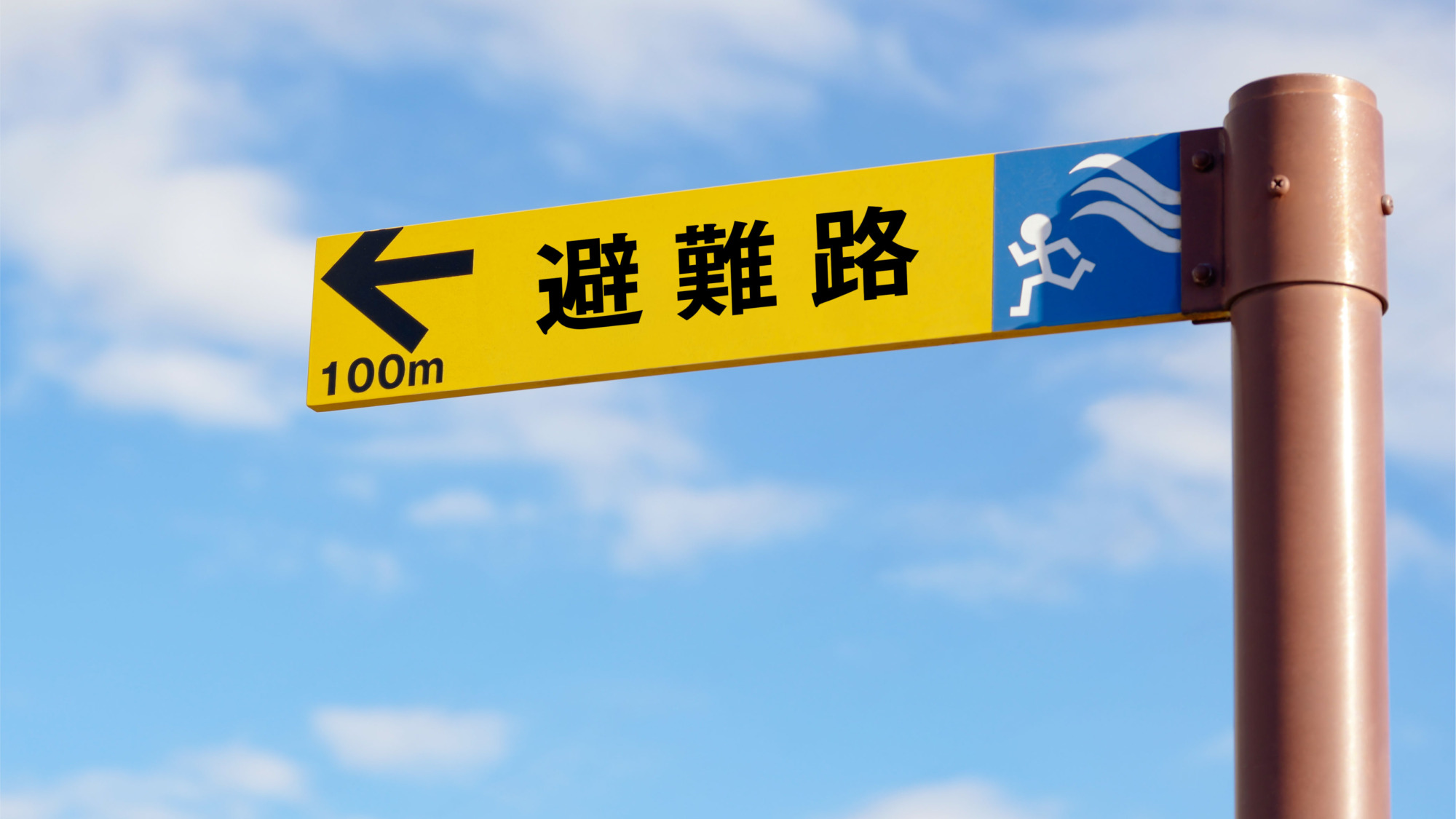

いつでも安心してアクセスできる、

「避難所」のような場所が人には必要。

たとえば、あなたが水の貴重な地域に住んでいたとしましょう。「この水飲み場から離れたら、次いつ飲めるかわからない」という状況になったら、不安でその場から離れ難くなりますよね。「どんなときも、ここに来れば水が飲める」という状況であれば、安心してその場から離れることができ、自分の足で外に向かっていけるはず。つまり、私たち人には安全な避難所や安心の基地が必要であり、そういう人や場所があると思えるから、さまざまな挑戦や活動ができ、自律に向かうことができるのです。これは、家庭だけの話ではありません。学校や職場でも同じことが言えます。

KONAN-PLANET 記者

やっぱり幼いころの

経験って大きいんですね・・・

アタッチメントが良好だった場合と、

そうでなかった場合で

大人になったときにどんな違いが

出てくるんだろう?

◎安心感に満ちたアタッチメントを経験してきた場合

困ったときに、自分自身でしっかりと対処できるし、必要な時は人に助けを求められる。

◎安心感を得にくいアタッチメントを経験してきた場合

困ったときに、先生や友人に相談しにくい。あるいは、自分でチャレンジできる自信をもてない。

北川先生

よく考えてください。

アタッチメントは、

経験の積み重ねによって築かれる。

裏を返せば

「いつでもやり直しがきく」

ということです。

アタッチメントは親子関係の理論と思われがちですが、決してそうではありません。人は成長とともに、友達だったり、パートナーだったりいろいろな人と関わるようになりますよね。つまり、アタッチメントの対象が変わっていく。年齢を重ねるにつれ、むしろ対象を選べるようになっていくのです。

人生の節目にそばにいてくれた人、を思い出してみよう。

では、大人はどうやってアタッチメントを築いていけばいいのでしょう。大きなストレスが襲いかかってきたときこそチャンス、と北川先生は言います。なぜなら、助けてほしい!という気持ちがわき上がり、他の誰かに助けてもらえることで、信頼感や自信を育み直すきっかけになるからです。たとえば、受験や進学、就職などの節目で挫折したり、悲しい思いをしたとき、「〇〇さんが優しい声を掛けてくれた」「気持ちに寄り添ってくれた」という経験はありませんか。そんな、人からされてうれしかった経験の一つ一つを大事にすることで、安心感に満ちたアタッチメントを育んでいけるのではないでしょうか。

北川先生

楽しい時間を共有するのは

容易いことです。

信頼関係を築く上で大事なことは、自分がしんどいときや困ったときに力になってくれるかどうか、ということ。 この視点は、パートナーシップにおいても重要です。 恋愛でも、付き合いたてのラブラブの時期に一緒にいることはとても簡単ですよね。 どんなときも、困っているときも助け合えるかどうか。ここを、重視して欲しいと思います。

北川先生

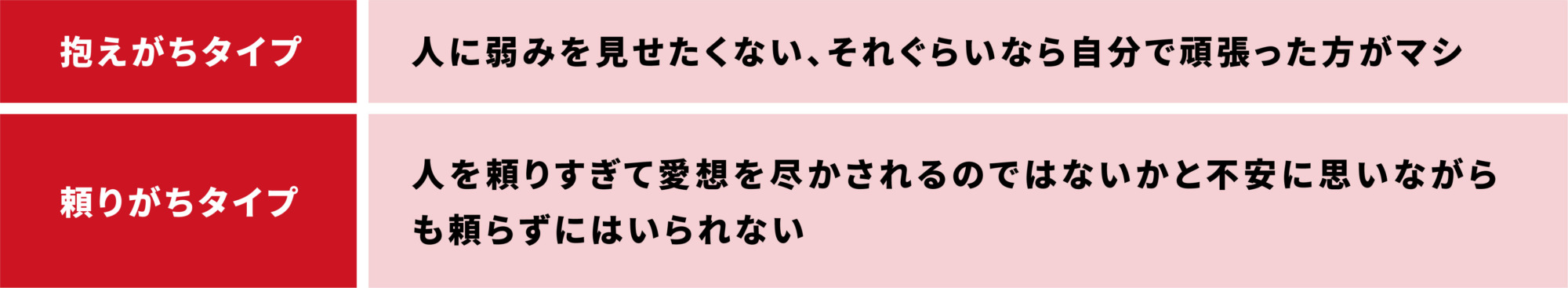

特に最近は自分に厳しい人が多い印象です。

「困ったときに頼れるから

こそ頑張れる」

そんなバランスの良い状態がベストなんです。

抱えがちタイプと頼りがちタイプは両極端ですが、このような状態になり自分はダメだ・・・と思い込んでしまう人も多いのだとか。ある程度なら個人差の範囲ですが、ストレスが大きいときにこのような状態になるとしんどくなってしまいます。どちらかに偏っているなと感じたときは、バランスの取り直しを意識しましょう。まず、自分で気づいて、軌道修正をしていくことが大事です。

KONAN-PLANET 記者

最近ニュースで複雑な家庭環境と合わせて

「愛着障害」という言葉をよく耳にするけど、

これもアタッチメントの一つなのかな・・・?

世界の教育現場で注目される非認知能力

「非認知能力」とは、目標に向かうために努力する力や意欲など、学力テストなどの点数では表せない能力のことを指します。ノーベル経済学賞受賞者であるアメリカのジェームズ・ヘックマン教授は「社会的成功にはIQや学力といった認知能力だけでなく、非認知能力も不可欠である」と主張しています。犯罪率の低さなど将来の社会的行動にも影響を及ぼすとされ、経済学的観点からも重要視されています。この非認知能力も、自分の気持ちに寄り添ってくれる養育者とのアタッチメントをベースに育まれます。

北川先生

幼少期の経験は確かに重要です。

ただアタッチメントに関しては、

大人になってからでも変化する可能性がある。

生涯に渡る大きなテーマなのです。

「アタッチメント」は人が生涯もっている欲求であり、生涯に渡る大きなテーマだと北川先生はいいます。私たちは、いつ、どんなときに、どういう状態になるかわかりません。苦しい状態に陥ったときに助け合える社会になったとき、「アタッチメント」の理念が世の中に伝わったといえるのではないでしょうか。「迷惑をかけてごめんなさい、ではなく、お互い様で支え合える、そんな社会になっていってほしい」という北川先生の言葉が心に残りました。

KONAN-PLANET 記者

自分に自信がない、頼り方がわからない・・・

「今からでも遅くない!」

まずは、大切な人の力になることから。

“人とのつながり”を大切にして、

よりよいアタッチメントを築き、

自信を持って前に進んでいける

自分に変えていきましょう!

学園広報誌『KONAN TODAY No.60』でも

北川教授のインタビューを掲載しています。

こちらも合わせてご覧ください。

- 今回お話しを聞いた人

-

甲南大学 文学部 人間科学科 北川 恵 教授

京都大学教育学部卒業。京都大学大学院教育学研究科臨床教育学専攻修士課程・博士後期課程修了。京都大学博士(教育学)。四天王寺国際仏教大学(現四天王大学)を経て2008年より甲南大学。2021年4月より副学長。公認心理師、臨床心理士、Circle of Security Parenting Program©トレーナー。自身もアタッチメント理論を支えに、保育士などの周囲の人たちの協力を得て子育てと仕事の両立を図ってきた。