いまや「転職」がキャリアの前提に!?

転職したい人も、気になる人も、現役大学生も必見!

中途採用のリアル

転職したい人も、気になる人も、現役大学生も必見!

中途採用のリアル

近年、転職希望者への求人数は右肩上がり。ほとんどの職種でコロナ禍前の水準を超えるなど、転職市場は過熱しています。では、転職者は何を思い行動に移すのか、どうやって組織に適応していくのか、はたまた転職者を受け入れる企業側の体制は?組織になじませる力(オンボーディング)を研究している甲南大学経営学部の尾形 真実哉教授と一緒に中途採用のリアルを紐解きます!

KONAN-PLANET 記者

尾形先生、今日はよろしくお願いします!

今日は中途採用について伺いたいのですが、

その前に尾形先生の研究について教えてください。

尾形先生

私の専門は組織行動論で、モチベーションやリーダーシップ、キャリアなど働く人たちに焦点を当てて研究しています。経営学というとお金の流れや企業の戦略などが思い浮かびますが、私の専門分野はどちらかというと人間行動学や心理学に近いですね。近年、特に力を入れている研究領域が「組織社会化」で、会社に新しく入った人がどうやってその会社になじんでいくのかを研究しています。

KONAN-PLANET 記者

いま、中途採用が増えていると聞きました。

尾形先生

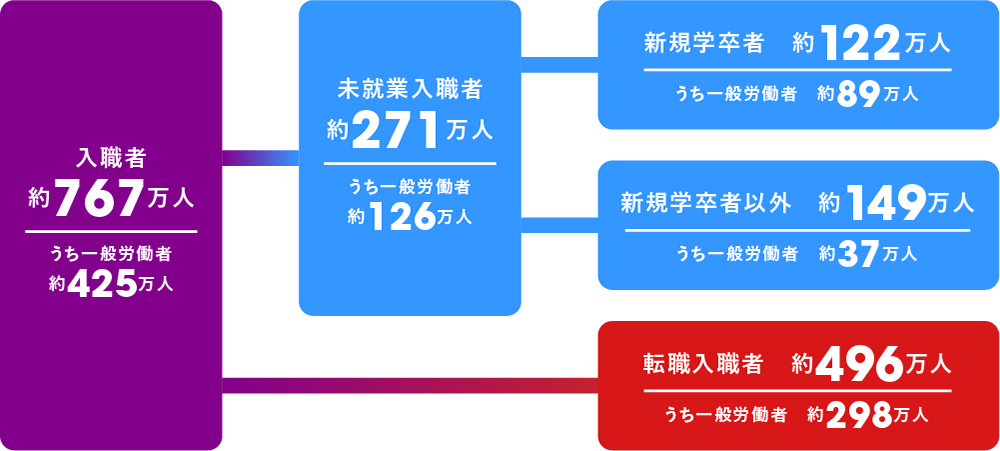

少子高齢化で若い労働力がどんどん減っていますから、中途採用による人材確保が企業の中で重要になってきています。2000年代までは新卒一括採用がほとんどで、一つの企業で勤め上げる終身雇用が当たり前の時代でした。それが、バブルが崩壊してリストラが当たり前になり、中途採用や転職という考えが少しずつ出てきた。さらに、少子化でなかなか若い人を雇えなくなった企業が、中途採用なら即効性があるということで中途採用に力を入れるようになっていきました。最近では、入職者の多くが転職入職者になっています。

図1. 我が国における入職者の状況(令和元年)

出所:厚生労働省職業安定局「中途採用に係る現状等について」より一部修正

Marketing Media Labが20代から30代の4,000人を対象にコロナ禍での転職意識、転職サービスの利用状況に関する調査を実施した結果、1人平均で4つの転職サイト・転職エージェントの利用経験があることが明らかになりました。

尾形先生

転職が当たり前だからこそ「何がしたいか」を明確に

20代や30代で、「何かいい話があれば・・・」とエージェントに登録している人が多いようです。すでに働いていますし収入があるので、ゆっくり探すことができる。そういう意味では、焦ることなく自分に合う会社を探すことができますよね。

今、新卒で入社した会社で定年まで働き続けようという人は少ないですし、学生たちも転職を前提に就職活動をしている様子がうかがえます。かといって、職を適当に選んでいいということではありません。将来こういう仕事がしたい、その前提でこの会社に入り、こういうスキルを身につけて次はこういう会社に・・・というようなプランが必要だと学生たちには伝えています。

株式会社マイナビが2019年の新入社員男女800名(22歳~23歳)を対象に行った調査では、「今の会社で何年くらい働くと思いますか?」という質問に対して「定年まで」と回答した新入社員は、21.8%という数字になっています。

尾形先生

このように、転職が当たり前の時代になりましたが、大きな問題が一つあります。それは、未だに多くの会社で中途採用者に対するサポート施策がなされていないということです。新卒採用者に対してのフォローは手厚いですが、中途採用者へのフォローは整備されていない。それは、かつて転職が当たり前ではなかった時代に、企業が中途採用者に対しての教育制度を確立してこなかったからなんですね。私は中途採用者にこそサポートが必要だと考えています。

KONAN-PLANET 記者

なぜ新卒よりも中途採用者の方が

教育が必要なのでしょう。

尾形先生

新卒は真っ白な状態で入ってくるので会社の色に染めやすいのですが、中途採用者は前職の色がついている。白を赤にするのは簡単ですが、青を赤に変えるのは難しい。だから、サポートや教育が必要なんです。また、周りの社員も中途採用者の扱いが分からなかったり、ライバル意識を持ったりしてしまうケースがあります。そうなると組織からも周りからもサポートがないまま、孤立してしまう可能性もあります。

KONAN-PLANET 記者

なるほど、社内で孤立してしまうのはつらいですね・・・

尾形先生

新しく企業に入った人(採用者)を上手く企業に馴染ませることを「オンボーディング」と言います。オンボーディングは「乗り物に乗る」という意味で、同じ乗り物に乗った人を一人前の乗組員に育てること。このオンボーディングをいかに充実させるか、会社にうまく馴染ませる仕組みづくりが、これから非常に大事になってくると思います。

KONAN-PLANET 記者

先生は研究の中で直接中途採用者のお話を伺っているそうですが、どのような声がありますか。

尾形先生

入社後すぐに仕事を与えられたり、すぐにパフォーマンスを出せと言われたりすることにプレッシャーに感じる、という声が多いですね。サポート体制もなく、環境にも馴染んでいない状況でパフォーマンスが発揮できるわけがありません。私は、そもそも「中途=即戦力」という認識が問題だと思っています。即戦力だからサポートは不要、と企業も本人も考えてしまいますから。

KONAN-PLANET 記者

中途採用者のサポートにはどのようなことが必要なのでしょうか。

尾形先生

私が特に大事だと思っているのは人脈づくりです。自分一人で完結できる仕事はほとんどありません。組織内に人脈がまったくない中途採用者に対して最初にやるべきことは、組織の中の人的ネットワークを広げられるようサポートすることです。人脈作りのサポートは上司が、仕事のサポートはベテランの社員が、メンタルサポートは中途採用の先輩が、というように、「サポートシェアリング」が職場の中の人脈サポートとしては理想かなと思います。

KONAN-PLANET 記者

中途採用者だからこその難しさなどありますか。

尾形先生

先ほどもふれましたが、中途採用者は前職で身に着けた色があるので「脱色」が必要です。これをunlearning(アンラーニング)と言います。アンラーニングとは、これまで学んできた知識やスキルのうち、新しい環境で有効ではなくなったものを、新しい環境に合わせて修正したり、学びほぐし、効果的なものに変えていくことです。

KONAN-PLANET 記者

えっ、これまでの経験を生かしたいと

思っている人が多いのでは?

尾形先生

新しい会社にうまく適応できない人の特徴として、自分の過去の経験にこだわりすぎる人が多い。逆に転職がうまくいく人は環境に合わせて学びほぐすことができる人です。自分の経験を活かせるところはうまく活かして、活かせないところは修正する柔軟性が必要だと思います。 近年、日本企業でも中途採用者に対する教育に真剣に取り組んでいる会社が増えてきたな、という実感があります。今後、中途採用者のサポート体制は充実してくると思いますよ。

KONAN-PLANET 記者

では、中途採用で入社した人は

どのような心構えを持って仕事に取り組めばいいのか・・

尾形先生にお聞きしました!

自分からコミュニケーション取りに行き、わからないことは何でも聞くようにしよう。誰かに頼られて教えないという人はいない。上司との関係を良好にすることで人脈も広げられる。

同僚にも積極的に自分からコミュニケーションを取ろう。たとえば同じ営業職だとしても、取引先も違えば、営業の手法も違う。分からないことは分からないと言えることが大事。

過去の経験を生かすことは大事だが、こだわりすぎたり固執したりしないようにする。柔軟性が大切。この会社で使えないものは手放し、新しい知識やスキルを取り入れよう。

困ったときに相談できる相手を社内につくっておくことも大事。中途採用で入社した先輩と仲良くなっておくと、同じ立場からいろいろなアドバイスがもらえる。

尾形先生

今の若い働き手の8割が「管理職になりたくない」

というデータがあります。

これは由々しき問題だと思うんですよ。

日経ビジネスが中小企業に勤務する役職に就いていない20代、30代の正社員、男女200人を対象にアンケート調査を行い、「管理職になりたいか」と聞いたところ、全体の83%が「いいえ(なりたくない)」と回答しました。

KONAN-PLANET 記者

ええ、8割も?それは何か理由があるのでしょうか。

尾形先生

私が思うに、管理職は業績へのプレッシャーのなかで、自分の仕事と部下の管理で遅くまで働き、疲弊しきっている。にもかかわらず、残業代は付かない。その姿を見て、こんなふうになりたいと思う人はほとんどいないですよね。今の日本企業の管理職は若手社員の逆ロールモデルになってしまっている。だから私は上司や管理職を、もっと夢を持って生き生きと働けるポジションにしていきたい。そうすれば、若い人たちも生き生き働いている管理職の姿を見て、「自分もああなりたい!」と思うようになるはずです。なかなか難しいことですが、ここを真剣に考えていく必要があると思っています。

KONAN-PLANET 記者

最後にひとつ聞きたいことが・・・・

読者の中には、転職しようかどうしようか

揺れ動いている人がかなりいると思うんです。

一歩踏み出せる人と、そうでない人の差って、

どこにあるのでしょう。

尾形先生

将来この会社で

自分のやりたいことができるか、

自分の夢を叶えられるか。

今の会社で自分のやりたいことができるか、という視点が大切だと思います。

特に成長欲求が強い人は、ここの会社は成長しきった、

ここには自分が成長できるような仕事はない、

と感じたらすぐに行動に移します。

ここにいて自分が自分らしく成長できるのか、

自分の夢が実現できるのかをよく考えて、

あなたにとってベストなキャリアを

重ねていってください。

- 今回お話しを聞いた人

-

甲南大学 経営学部 教授 尾形 真実哉

2007年神戸大学大学院経営学研究博士後期課程を修了(博士(経営学)取得)。同年4月より甲南大学経営学部専任講師、准教授を経て、2015年より教授となり現在に至る。専門は組織行動論、経営組織論。研究テーマは、若年就業者の組織適応、中途採用者の組織再適応、育成上手の研究など。著書に『組織になじませる力:オンボーディングが新卒・中途の離職を防ぐ』(アルク)、『中途採用人材を活かすマネジメント:転職者の組織再適応を促進するために』(生産性出版)、『若年就業者の組織適応: リアリティ・ショックからの成長』(白桃書房)。共著に『人材開発研究大全』(東京大学出版会)、『日本のキャリア研究:組織人のキャリア・ダイナミクス』(白桃書房)、『経営行動科学ハンドブック』(中央経済社)、『入門組織行動論第2版』(中央経済社)など、他多数。