空前の古地図ブーム到来!?

古地図を手に新たな街の魅力を発見!

古地図を手に新たな街の魅力を発見!

近世や近代に作られた古地図を手に街を歩く。そんな楽しみ方が人気を集めているのをご存じでしょうか?古地図の街歩きツアーには多くの人が集まり、また、過去と現在の街並みを体感できるアプリも登場するなど、新しい楽しみ方がどんどん広がっています。古地図って、そもそも一体なんなのか、どうやって作られたのか、その楽しみ方、読み解き方とは??

歴史地理学の分野で地図史などを専門とする甲南大学文学部 歴史文化学科の鳴海 邦匡先生に、その魅力をたっぷり語っていただきます!

KONAN-PLANET 記者

鳴海先生、今日はよろしくお願いします!

さっそくですが「古地図」というのは

どういう地図のことを指すのでしょうか。

鳴海 邦匡先生

そもそも地図とは、地表面の状態を

記号などを用い平面に表したものです。

「古地図」とは「古い時代の地図」のことを指します。

みなさんが想像されるような江戸時代の絵図はもちろん、100年前に作られた旧版地形図のように、戦前や明治以降の近代地図などのような古い時代の地図も古地図に含めて良いと思います。地図は文字より古い表現ともされています。日本における地図の歴史もとても古く、『日本書紀』(720年)に「国の地図を作って管理した」という記述が残っているんですよ。

KONAN-PLANET 記者

なんと古代から!!

そもそも、どうして人は地図を作るようになったのでしょうか。

地図を作る最初のきっかけのひとつは「耕地の管理」が主な目的。

正倉院には、麻布に描かれた東大寺が開発した荘園の地図が残っていますし、メソポタミア文明では粘土板の農地の地図が残っています。私たちと同じように古代の人たちにとっても耕地は大事なものだった。だから、耕地や土地を管理するための地図は昔も存在したんだと思います。

KONAN-PLANET 記者

なるほど!それにしても、誰が地図を作っていたのですか。

鳴海 邦匡先生

時代によって変遷しますが、古代の耕地の地図は算師など専門の技術者が作成しました。土地を地図と文字で表現し管理する、という体系的なシステムが古代からあったということです。また、国全体のような広範な地図は、古代の律令国家の時代、その次が豊臣秀吉の時代、そして徳川幕府であるように、全国的な支配体制を持つ政権が求めました。江戸時代の早い段階では、武士階級の役人や大工方などが地図を作るようになり、やがて、その技術が地方(じかた)にも広く普及していくと、村役人らも測量して地図を作れるようになりました。城下町だけでなく村々でも多くの地図が作成されました。例えば、争論を解決したり、農地の開発や管理のために地図が活用されていました。

KONAN-PLANET 記者

役人だけでなく一般庶民も

地図を作る技術を持っていたとは驚きです。

鳴海 邦匡先生

明治に年貢(物納)から税金(金納)へと移行するための地租改正がありましたよね。地籍調査事業をイチから始めるとなると時間も手間もすごくかかるはずでした。例えば、全国一律で実施するとなると技術者の養成が必要となりますが、日本の場合は各地に地図を作る技術を持つ人が既に多く存在していたのでスピーディに作業が進んだと言われています。江戸時代に培われた地図作成の技術が速やかな近代化につながった。そう思うと面白いですよね。

KONAN-PLANET 記者

とても面白いです!

そういえば、いま、古地図ブームがきている!とウワサですよね。

鳴海 邦匡先生

タレントのタモリさんが街を歩きながら、街の歴史や人々の暮らしを紹介する番組の影響もあり、地図を持って街に出ようというのはかなり広がっているように思います。また、高精細な古地図の画像がパソコンとインターネット環境の充実により、気軽に見られるようになりました。デジタルアーカイブを公開したり、アプリを使って地図を配信したり、そういうベースが整ってきたという背景があります。

KONAN-PLANET 記者

なぜ、人々は古地図に惹かれるのでしょう。

昔の暮らしの様子や地域の特性が見え隠れ。

今私たちが住んでいる町は都市化が進み、どこを見ても同じような景色で違いを感じにくくなりつつあります。ところが、明治の頃の地図を手に歩いてみると、地図のなかにかつての自然地形の様子が残っていたり、その地域ながらの暮らしぶりが読めたり、いろいろな発見があります。この道は昔からあったんだとか、実は田んぼが広がっていったんだとか、ここには崖があって遠くの景色が見えたんだとか。そういう自然のちょっとした緩やかな地形の差を感じられる。そういった“その地域らしさ”が見え隠れするのが楽しいのではないでしょうか。

KONAN-PLANET 記者

ああ、それは楽しそうです!

先生は街歩き支援アプリの開発にも関わっていらっしゃいますよね。

鳴海 邦匡先生

そもそもは、鳥取で近世の古地図を調査したことがきっかけです。江戸時代の古地図は大きなものが多いので、研究を進めるために高精細な画像を作成するのですが、自分たちが分析するだけだともったいないし、地域の人にも還元したい。そこで、撮影した古地図を用いた街歩きアプリを研究メンバー達と開発し、2014年度に「鳥取こちずぶらり」を、2016年度に「大阪こちずぶらり」を公開しました。GPSを使って現在地を示しながら古地図のうえを歩けるようになっています。

鳥取こちずぶらり

およそ400年前に城下町として整備された鳥取市の中心市街地を、スマートフォンやタブレット端末等に表示される江戸時代の古地図や昭和22年に撮影された航空写真などと見比べながら散策できる、街歩き支援アプリ。まちの歴史や現在も残る文化遺産の情報を確認できる。2014年度から公開してきたアプリは鳥取県立博物館の管理のもと近々WEB版に移行する予定となっています。

全国で立派な地図が作られたのは

伊能忠敬のおかげ!?

江戸時代、伊能忠敬が日本全体の地図を作った頃には、同様の地図作成技術を持った人が多くの藩に存在していて、それぞれに地図作りに関わっていました。伊能忠敬が全国を測量して巡るという行為によって、「こういう広範な実測図を作ってもいいんだ。それならうちの藩でも同じような地図を作ってみようか」という情報が広がったともいえます。そのようにして全国の藩で広域の実測図を作ることが広まり、各地でより正確な地図が作られるようになりました。

素人でも地図を読み解けるのでしょうか。

目で見て楽しい!いろんな見方ができるのも魅力。

地図というのは目で見て楽しいものですから、それで充分だと思うんです。また、文章と違って見る順番も関係ないですし、パッと見られて、いろんな見方ができる。誰でも、それぞれの関心で、それぞれの楽しみ方ができるのが良さなのかなと思います。

『ものと人間の文化史187 地図』(法政大学出版局、2022)のなかで、主に近世までに作成された多くの地図を紹介しました。関心があれば、ぜひ、手に取ってみてください。

\ 近代地図を使って100年前の街をぶらり旅! /

鳴海先生が教える、古地図の面白さが分かる

近隣スポット4選

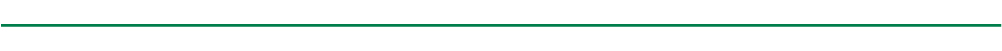

❶ かつて甲南大学周辺は農地だった!?

現在の甲南大学のキャンパス周辺は閑静な住宅街だが、100程年前の地図を見ると野寄など家々がまとまった集落(塊村)が点在し、その周辺に農耕地が広がっていたことを読み取れ、現在とは大きく異なることが分かる。

左図は正式二万分一地形図集成[関西](柏書房)127項「御影図」より野寄・岡本付近。「岡本」の文字の左スミにあるのが甲南大学東隣にある光明寺。

右図は地理院タイルをもとに作成。

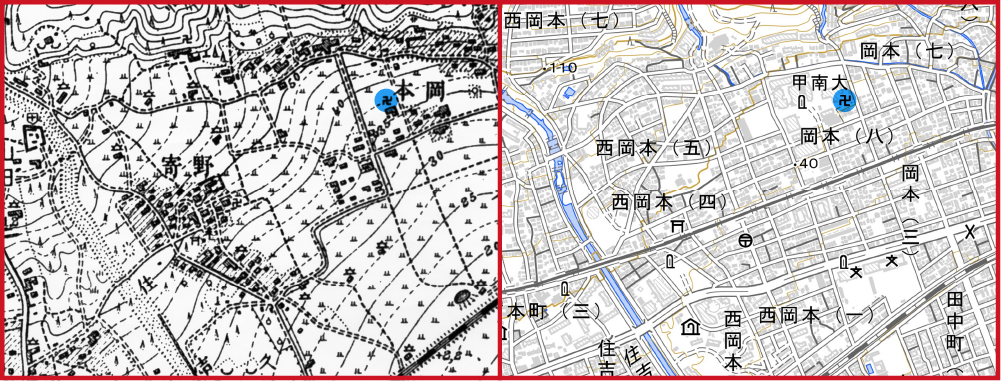

❷ JR摂津本山駅から住吉駅、線路のカーブの謎!

JR摂津本山駅から住吉駅まで電車に乗ると、線路が南側に緩やかなカーブを描いているのが分かる。古地図を見ると天井川の住吉川に向かって坂道になっている。当時の汽車は急な坂が登れなかったため、扇状地の等高線に沿うようにして線路が敷かれ、最後の川筋はトンネル(隧道)を掘って通った。ちなみに、このトンネルは隣の石屋川や芦屋川と並んで、最初期に作られた鉄道トンネルのひとつでした。

左図は正式二万分一地形図集成[関西](柏書房)127項「御影図」より住吉駅・住吉川周辺。

右図は地理院タイルをもとに作成。

❸ かつての六甲山の山頂付近は草地が広がっていた!

およそ100年前の六甲山の地図を見ると山頂部分の平坦なところは草地的な景観となっている。江戸時代、人々が耕地の肥料を牛の飼料を採るための採草地として意図的に作った景観と考えられる。近代以降、不要な資源となってその多くが森林化し、現在の景観となった。

甲南大学プレミアプロジェクト神戸ガイド編集委員会編『大学的神戸ガイド』(2021、昭和堂)のなかで、「六甲山の歴史:植生景観の変遷」という文章を書きました。関心があれば、ぜひ、読んでみて下さい。

❹ 城下町と鉄道の駅の立地の関係はおもしろい!

城下町が発展した地域に鉄道を通そうとしたとき、どこに駅や線路を設置するのかは大きな問題だった。すでに街が出来ている所に鉄道を敷くのは難しい。どうしても城下町の外側で、耕地や湿地など、住宅が密集していない場所に設置される場合が多い。JR大阪駅は、かつての城下町外で耕地の広がる場所に設置された。ところが、兵庫県民なじみの明石駅は明石城のすぐ目の前に駅があるのはなぜか。城の南側にあった武家地の住人が近代以降出払ってしまい耕地となっていたから。さらに南側の町人地が広がり町を形成していたため、城と街の間のひらけた空間に鉄道を通した。

この図は江戸幕府が正保期に諸藩に命じて作らせた城下町のうち明石城下町(「播磨国明石城絵図」、国立公文書館所蔵)を描いたものの一部です。この内堀と外濠の間にかつてあった武家地跡に鉄道が敷設されました。

KONAN-PLANET 記者

今すぐ古地図がみたくなってきました!

古地図はどうやったら手に入りますか。

鳴海 邦匡先生

例えば、国土地理院のホームページで見られますし、ホームページを通じて申請すれば、必要な時期と場所の地図を印刷して送ってくれますよ。地図の履歴である図歴も見られるので調べることは簡単です。最近では公共の博物館や図書館などでもデジタルアーカイブのサイトが充実してきており、多くの古地図が閲覧できるようになってきました。ちなみに、上記の明石城絵図は、国立公文書館のデジタルアーカイブのサイト(※)でしっかり見ることができます。江戸時代の地図がオークションサイトに出品されていることもあります。チェックしてみるのもいいかもしれません。

KONAN-PLANET 記者

それにしても、古地図には、

いろいろなものが詰まっているのですね。。。。

鳴海 邦匡先生

昔の地図には人々の「暮らしの在り方」が刻まれています。

それを地図で確認しながら想像することが楽しい。

だから、私たちは古地図に惹かれるのかもしれません。

現代のまちの中にもたくさん昔の痕跡があるのですが、

古地図はそれに気づかせてくれます。また、古地図を手に歩くと

地形が見えてくるのが面白い。この辺りは坂が多いなとか、

このカーブはどういう意味があるのかなとか、ちょっとした発見があります。

まずは身近なところから、古地図やアプリを手に

街を歩いてみてください!

KONAN-PLANET 記者

「自分だけが見つけた!」という喜び。

「昔はこうだったのかな?」と思いをはせる楽しさ。

それぞれのスタイルで楽しめるのもポイント。

ひとたび手にすれば、あなたも古地図の虜に!?

ぜひ、その魅力にふれてみてください!

- 今回お話しを聞いた人

-

甲南大学文学部 歴史文化学科 鳴海 邦匡先生

1971年弘前市生まれ(関西育ち)。甲南大学文学部社会学科、九州大学大学院比較社会文化研究科博士後期課程退学。博士(比較社会文化)。大阪大学大学院文学研究科人文地理学専修助手、大阪大学総合学術博物館助手(助教)を経て、現在、甲南大学文学部歴史文化学科教授。 おもな著書に『近世日本の地図と測量』(単著、九州大学出版会、2007年)、『大阪大学総合学術博物館叢書3 城下町大坂』(責任編集、大阪大学出版会、2008年)、『絵図学入門』(共著、東京大学出版会、2011年)、『近世測量絵図のGIS分析』(共著、古今書院、2014年)、『国絵図読解事典』(共著、創元社、2021年)、『ものと人間の文化史187 地図』(単著、法政大学出版局、2021年)などがある。