甲南高等学校・中学校が生徒主体で校則を改定。

その原動力となった「自治会総務」とは。

その原動力となった「自治会総務」とは。

生徒の自治を重んじる伝統を持つ甲南高等学校・中学校。12人の生徒からなる高校の「自治会総務」は、学校の自治活動を担う中心組織として活動しています。2022年度のメンバーが取り組んだ課題は「校則」。生徒たちがどのように校則と向き合い、改定を実現したのか、彼らの活動をサポートする生徒指導部長の杉本智昭先生にお話を伺いました。

KONAN-PLANET 記者

杉本先生、今日はよろしくお願いします!

甲南高等学校・中学校の生徒会には、

どのような特徴があるのでしょう。

杉本先生

甲南高等学校では生徒会として集う全校生徒の代表を「自治会総務」と呼んでおり、選挙で選ばれた12名のメンバーが活動しています。文化祭や体育祭といった学校行事の提案や実施はもちろん、その他、興味のあることをプロジェクトとして進めるなど、生徒が主体となってさまざまな活動を行っています。甲南中学校には「中学生委員会」があり、高校の自治会総務とも関わりを持っています。

KONAN-PLANET 記者

メンバーは、どのような思いを持って

自治会総務に立候補しているのですか。

杉本先生

立候補者は選挙の前に、全校生徒を前に演説をする機会があります。演説では、髪型の校則を改定したい、校舎のバリアフリー化に取り組みたい、他校ともっと交流したい、自治活動を活性化したい、食堂の改革をしたいなど、いろいろな主張があります。どの生徒も、この学校をよくしたい、こんなふうにしたいという思いがあって立候補しているのだと思います。

(2024年度の立候補演説)

KONAN-PLANET 記者

2023年、自治会総務の活動により

数十年ぶりに校則が改定されたと聞きました。

どのような経緯があったのでしょうか。

きっかけは、2021年度に中学生委員会が行った防寒具に関する署名活動でした。「マフラーなどの校則で禁じられている防寒具を着用したい」という生徒たちの意見に注目し、3学期に署名活動を行った結果、多くの署名が集まり、それならみんなで議論してみようかとなったのです。その流れで、2022年4月に、さまざまな観点から校則と向き合う「校則を考える会」を発足。12月までに計6回のミーティングを重ね、防寒具の着用について2023年1月の教員会議で審議することになりました。その結果、教員会議で承認され、防寒具の着用が認められることになったのです。

KONAN-PLANET 記者

校則の改正まで、約1年もかかったのですね。

杉本先生

そうですね、ここ何十年と本校の校則が変わることがなく、「防寒具の着用を認める」というのは大きな改定でしたので、時間をかけてじっくり議論を重ねました。この会の特色は、自治会総務役員と教員だけでなく、育友会(保護者)やOBである同窓会役員の方にも参加していただいたという点にあります。校則に対してさまざまな意見や考えがありますから、それらに耳を傾け議論できたことは、生徒たちにとっても、自分たちの意見をより多角的に見る機会になったのではないでしょうか。

(自治会総務が全校生徒に提示した、マフラー・ネックウォーマー着用の例)

杉本先生

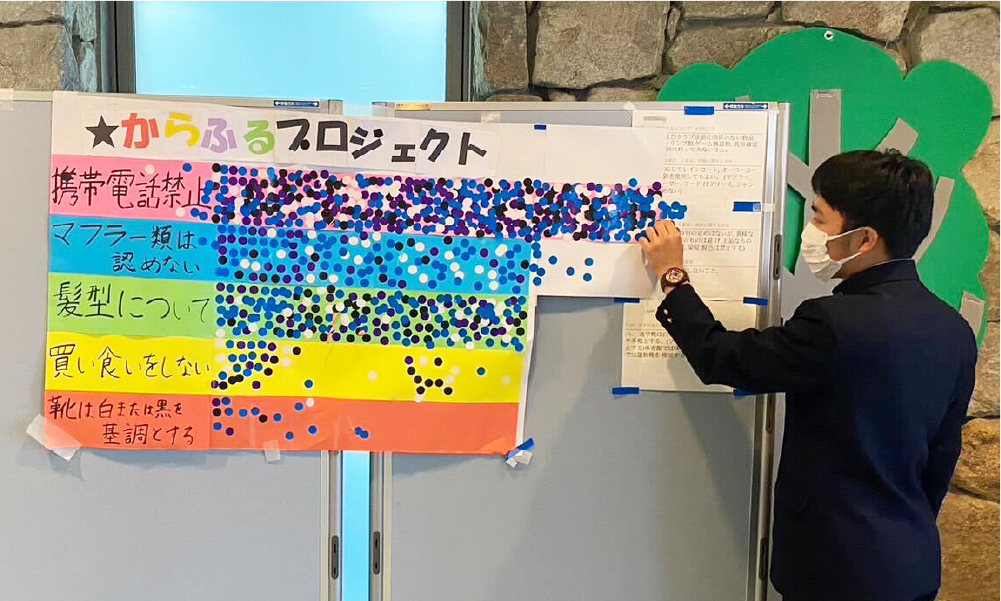

また、2022年12月には「からふるプロジェクト」として、生徒の意見を聞くプロジェクトを実施しました。生徒にシールを渡し、改定を望む校則にシールを貼ってもらうというものです。携帯電話の使用に関する校則や防寒具についての校則が望まれていることが可視化され、この結果はその後の活動にも役立ったようです。

KONAN-PLANET 記者

2023年度の自治会メンバーは

どんな活動を行ったのでしょう。

2023年度は「放置竹林プロジェクト」

杉本先生

2023年度の自治会総務が力を入れた活動は、「放置竹林プロジェクト」です。きっかけは、SDGsの観点から、少しでも自分たちに出来ることをしようという生徒たちの思いでした。学内の食堂で使い捨ての割り箸を使っていたため、まずは「お箸を家から持ってこよう」と呼びかける「マイ箸プロジェクト」を実施しました。しかしこれが、なかなかうまくいかなかった。どうしようかと模索していたときに、以前私が関わっていた生徒が甲南大学主催の「関西湾岸SDGsチャレンジ」に参加し、放置竹林の問題についてプレゼンテーションをして優秀賞を受賞したことを思い出しました。調べてみると、甲南大学の久保はるか先生を中心に放置竹林の問題を解決する活動が続けられていることを知り、放置竹林の竹で割り箸を作ってみたらどうか、ということになったんです。

放置竹林問題に取り組む甲南大学

\ “BambooにThank you Project”については、こちら /

KONAN-PLANET 記者

なるほど、校則の次はSDGsというわけですね。

杉本先生

そうなんです。地域の環境問題に取り組む「放置竹林プロジェクト」として、まず竹を見に行こうということから始めました。六甲山の放置竹林に足を運び、現場を見ながら話を聞き、竹を切り出したりという体験を通じて、生徒たちは放置竹林の問題について学びを深めていきました。文化祭では、放置竹林の問題をたくさんの人に知ってもらおうと、自分たちで「竹ポット」を作り、観葉植物を入れて販売。このプロジェクトは、来年度の自治会でも継続してやっていこうと話をしています。

自分たちの興味を起点に課題にアプローチ。

このように、生徒たちが日頃の学校生活で気付いた課題が起点となりますが、年度ごとに学生の興味関心に合わせて課題解決に取り組んでいる、というのも本校の特色かもしれません。ただ、年度ごとに違ったことをしているとなかなか深みが出てこないので、本当はずっと続けていく活動と新規の活動の両輪があることが望ましいと思います。そういう意味では2024年度に向けて校則のさらなる改定が望まれましたが、2023年度のメンバーは「今の校則でいい」という考えだったので2023年度は校則についての議論が進みませんでした。髪型もそのままでいいし、携帯のルールも今のままでいい、何もかもOKにしてしまうと無法地帯になってしまうのではないかという思いが生徒の中にあって進まなかった・・・ということがあります。

一方で続けている活動としては、地域の清掃活動があります。2022年度の自治会総務は「地域に愛される学校にしたい」と考え、地域の自治会のためにボランティア活動を始めました。そして、その活動は現在でも続いています。年度ごとにメンバーは替わりますが、そういう活動は、これからも続いていくのかなと思っています。

KONAN-PLANET 記者

こうした自治会活動には、どのような目的がありますか。

杉本先生

自治会活動の目的は、「生徒の主体性の涵養」にあります。自分たちで気づき、考え、判断・行動することで、生徒がより主体的に学校生活を送ることができるようになってくれればと思っています。また、経験からリアルに学ぶことも重要です。座学で学んだ知識が、経験を通して「使える知識」になっていく。トライアンドエラーを繰り返すこともすごく大切で、いわゆる“正解主義”に陥らないことにもつながるのではないかと思います。

KONAN-PLANET 記者

先生が翻訳された本があると聞きました。

どんな内容なのでしょうか。

「一人ひとりを大切にする学校-生徒・教師・保護者・地域がつくる学びの場」

(デニス・リトキー著、デニス・リトキー[著] 杉本智昭+谷田美尾+吉田新一郎[訳])

経験から学び、自分の興味関心に合わせた学びを

起点として学んでいく。

アメリカの公立高校、the Metropolitan Regional Career and Technical Center(MET)で行っている、一人ひとりを大切にする教育の実践が書かれた本です。生徒の一人ひとりの興味・関心をもとにカリキュラムがつくられ、保護者や地域も子どもの教育に関わり、生徒は「リアル」な社会に出て、学びを深めていくことなどが提唱されています。

この本のタイトルでもある「一人ひとりを大切にする」ということは、とても重要です。教員側が生徒たちの「平均」に合わせた教育をしてしまうと、それが生徒に合っていないということがある。これからは、個別のニーズに合わせた教育がどれだけできるか、ということが大事だと思います。

また、教師だけでなく、地域や保護者も関わって生徒が育っていくことも大切です。本校の山内守明校長が掲げている方針に「学びに集う」というものがありますが、それもこの本の源流にあります。生徒が私たち教員から学ぶだけではなく、保護者やOB、地域の人からも学んでいく、そして私たち教員も生徒、保護者、OB、地域の人たちから学んでいく。甲南高等学校・中学校がそんな「学びに集う」場所になればと思っています。そういう意味でも、本校の自治会活動は、様々な方と関わりながら、多くのことを学ぶ場となっているのではないでしょうか。

KONAN-PLANET 記者

ありがとうございます。

最後に自治会活動への期待をひとことお願いします。

杉本先生

「甲南高等学校・中学校の自治会はもっと活発だった」

という話をよく聞きます。

これからも自分たちが見つけた課題を起点として、

自治活動をさらに活性化させていってほしいですね。

今回お話しを聞いた人

甲南高等学校 生徒指導部長 杉本 智昭

2007年サンフランシスコ州立大学大学院修了(MA in TESOL)。グローバルプログラムを立ち上げるためにTESOL Conferenceという英語教育学会に参加されていた中原敦先生とシアトルで出会ったことがきっかけで、2007年9月から非常勤講師として半年間甲南に勤務。その後、大阪の私立学校で勤務するものの、甲南の「ひと創り」の教育に魅かれ、2009年宮田靖國先生のご退職に合わせて甲南へ。2021年度から生徒指導を担当し、現在に至る。2023年大阪教育大学連合教職実践研究科高度教職開発専攻(援助ニーズコース)修了。甲南がさらに素晴らしい学校になるように、学校規模ポジティブ行動支援(school-wide positive behavior support)などの実践に取り組んでいる。