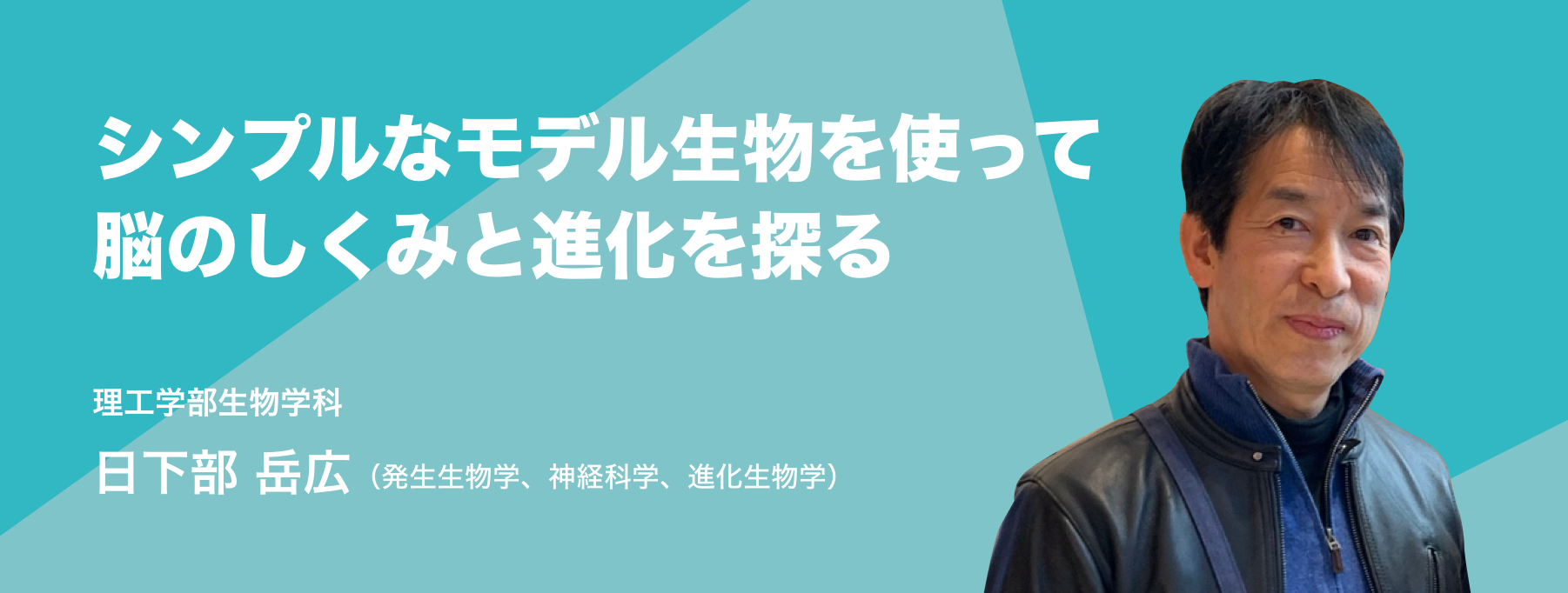

生物学の専門家で、発生生物学・神経科学・進化生物学について研究している日下部岳広教授にお話を伺いました。

About Me ( KUSAKABE Takehiro )

自然に囲まれた山間部の町で生まれ育ち、子どもの頃は昆虫、魚、イモリなどを捕まえて図鑑と比べて遊ぶ、生き物好き少年でした。大学で生物学科に進学し、研究者になりたいという思いが強くなって、大学院に進学しました。大学院では、ホヤという海産動物を使って、遺伝子構造の解明、転写開始点の決定、胚への遺伝子導入、シス調節配列の機能解析など、ホヤで世界初の研究を開拓することができました。その後、モデル生物としてホヤを使った研究が世界中で大きく発展しましたが、その基礎を築くことに貢献できたのではないかと思います。

大学院修了後は、カリフォルニア大学デービス校(UC Davis)の研究員になりました。生物の形態の進化と遺伝子の変化についての新しい発見をして論文発表し、朝日新聞にも取り上げていただきました。アメリカの大学に所属していましたが、夏は実験のためにフランス・パリ大学のロスコフ臨海実験所に滞在しました。研究の魅力の一つは、共同研究や国際学会などで国の垣根を越えていろいろな国の人々と交流できることです。UC Davisの2年間とその後の研究生活で、研究の枠を越えた海外の友人もたくさんできました。

帰国後は、北海道大学、姫路工業大学、兵庫県立大学で教員をした後、2009年に甲南大学に着任しました。ホヤに加えて、新しい実験動物としてメダカも使っています。2022年に公益社団法人日本動物学会からこれまでの研究を認めていただき、日本動物学会賞を受賞しました。甲南大学で学生さんたちと一緒に行った研究が実を結んだ形です。

Research

生き物の体が形作られるしくみと、その進化について研究しています。特に人間にとって一番重要な器官である、脳と眼を詳しく調べています。主な実験動物はホヤとメダカです。ホヤもメダカも人間も脊索動物という同じ仲間の生物で、基本的な体のつくりが同じです。ホヤは海のパイナップルともよばれ、イソギンチャクやフジツボのような固着性の生き物ですが、ホヤの赤ちゃん(オタマジャクシ幼生)には、ちゃんと脳や眼や耳があって筋肉を使って魚のように海の中を泳ぎ回ります。ホヤもメダカも人間よりはるかに脳や眼の細胞数が少なく、卵が透明で、1日から数日で眼や脳が出来上がるので、受精卵から脳や眼ができる全過程を顕微鏡の下で観察することができます。また、遺伝子のはたらきを人工的に操作する実験も容易です。

私たちは、ホヤが脊椎動物と同じタイプの眼の光センサー(視細胞)やニューロン(神経細胞)をもっていることを突き止めました。また、以前は脊椎動物にしかないと考えられていた、感覚器官や頭部の構造の元になる神経堤とプラコードという胚の組織がホヤにも存在することを明らかにしました。ホヤのプラコードの発見は2015年にNatureに論文を発表し、神経堤の発見は2024年に同じくNatureに論文を発表しました。これらの研究成果は、神戸新聞、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞、共同通信、時事通信など多くのメディアに取り上げていただきました。

メダカを使った研究では、網膜の色覚のセンサー細胞(錐体視細胞)で遺伝子のはたらきを調節する、新しいマイクロRNA(miRNA)を発見しました。このmiRNAはメダカだけでなく、魚類や鳥類など色覚が発達した動物に存在しますが、夜行性などで色覚が退化した動物では失われていることから、すぐれた色覚機能と関係があると考えられます。現在、このmiRNAのはたらきを、ゲノム編集技術を使って調べています。

KONAN’s Value

「エリアスタディーズ」という短期留学体験科目を担当し、理工学部だけでなく、文学部、法学部、経済学部、経営学部、知能情報学部、マネジメント創造学部など、いろいろな学部の学生さんとシカゴやハワイに行ってきました。神戸・岡本という立地とミディアムサイズの大学の特色を活かして、学部の枠を超えて教員と学生、学生どうしが交流できるのが、甲南大学の良いところの一つです。

海洋生物について総合的に学ぶ「生物学臨海実習」も担当しています。臨海実験所で合宿形式で行うこの実習では、磯の生物の採集、ウニや貝の発生観察、灯火採集、実習船で沖に出て行う海洋観測などの実践的な体験を通して、海洋の環境や生物についての知識を深めます。

私たち人間も生物の一員なので、生物学は私たち自身を理解することにつながります。生物学の知識は、医学や薬学、農業の基礎であり、環境問題、エネルギー問題も生物学とつながっています。生物学科では、いま何が分かっていて、何がまだ分かっていないかを学びます。生物学科の学びは、わくわくする知的好奇心を刺激する旅であると同時に、私たち自身をより深く理解し、社会で必要とされる問題解決能力を養うことにつながると考えています。

Private

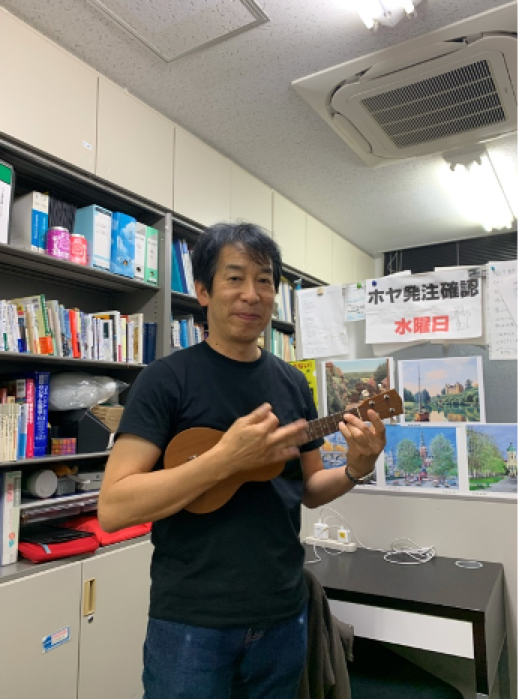

中学・高校は卓球部、大学では登山をしていました。最近も月に1、2回ほど週末に神戸市や灘区、東灘区の卓球の試合に出ています。たまに山歩きもしています。神戸は海と山が近く、六甲山にはいろいろなルートがあって、神戸という街がすっかり気に入っています。数年前、ウクレレサークルの学生さんに研究室でウクレレ教室を開いていただいて、それ以来、ウクレレの弾き語りも趣味に加わりました。研究室には、誰でもいつでも弾けるように、メンバー共通のウクレレがあります。

Profile

理工学部生物学科 教授

日下部 岳広

KUSAKABE Takehiro

学位

博士(理学)京都大学

キャリア

金沢大学理学部生物学科 卒業

京都大学大学院理学研究科動物学専攻 博士後期課程修了

カリフォルニア大学デービス校(UC Davis) 博士研究員

北海道大学大学院理学研究科 助手

姫路工業大学大学院理学研究科 助教授

兵庫県立大学大学院生命理学研究科 准教授

甲南大学統合ニューロバイオロジー研究所 所長

所属学協会

日本動物学会 日本分子生物学会 日本発生生物学会 日本神経科学学会

日本生物物理学会 日本進化学会 Society for Molecular Biology and Evolution

受賞歴

日本動物学会賞(2022)

日本動物学会奨励賞(2005)

日本動物学会論文賞(1998)

地域・社会貢献

国際生物学オリンピック日本代表生徒(高校生)個別教育(2012年, 2013年, 2015~2019年, 2023年)

中高生対象科学教室「ひらめき☆ときめきサイエンス」実施代表者(2014年~2019年)