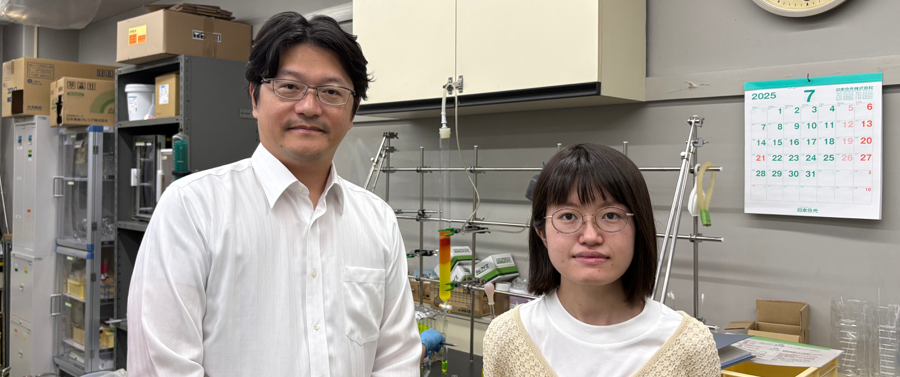

理工学部機能分子化学科※2026年度より理工学部環境・エネルギー工学科 教授 木本 篤志 × 文学部社会学科 岡田 佳乃里

どのような研究を行っていますか?また、どのようなところで使われているのですか?

有機色素に関する研究を行っています。「有機」化合物とは、炭素原子などを主成分とする化合物の総称です。私たちの身の回りにある有機色素としては、メラニン色素や食紅などが代表的です。「色をつける」と聞くと、絵の具を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、絵の具の原料は主に金属系の化合物です。例えば、化粧品のファンデーションは、酸化亜鉛や酸化チタンといった白色の微粒子からできています。これまではこうした金属系の化合物が主流でしたが、私の研究では、金属を含まない新しい色素を作り、それを応用することを目指しています。

有機色素は、特定の波長の光を吸収して色を呈します。この性質を利用して、太陽電池として活用することが可能です。有機色素は光を効率的に吸収し、電気エネルギーに変換しやすいためです(もっとも、ただ光を効率的に吸収するだけが太陽電池に応用可能な条件ではないのですが)。今までの太陽電池は、屋根に設置されるような重く黒い板状なのに対し、有機色素を用いた太陽電池は、塗って作ることができるため、フィルム状の軽量な太陽電池が作製可能となります。そうすると、例えばカーテンやブラインドが発電したり、バス停の屋根のような曲面にも設置できるようになります。一部は現在実証実験が行われており、万博の会場にも設置されています。

ところで、有機ELディスプレイという言葉を知っていますか?学生時代に研究していたのですが、有機ELはテレビやスマホの画面に使われています。従来の液晶ディスプレイがバックライトとシャッターの役割を果たす液晶分子の動きによって映像を表示する一方、有機ELはディスプレイそのものが発光するため、すごく薄く、鮮明な映像を実現できます。このように、有機化合物に電気を流して光らせることができるなら、光をあてて電気を起こすことも可能ではないかという考えのもと、有機色素を用いた太陽電池の研究は進められてきました。この分野は、より高性能な太陽電池を実現するために、新しい有機化合物の開発が盛んに行われています。

現在の研究を行おうと思ったきっかけは何ですか?

大学の学部生の時に、最初に行っていた研究テーマが行き詰まり、別の研究テーマに変更しました。大学院に進学し、そのテーマも行き詰まり、元のテーマに戻すことにしました。その際に、大学院は学部4年生の卒業研究とは異なり、時間をかけてじっくりと集中して研究できるため、当初着手していたテーマに戻しつつも挑戦できるテーマということで、有機ELの研究に変更したことが研究を始めたきっかけです。ちょうどその時期に、指導教員の先生が大きな研究費を獲得され、有機ELの研究をする環境を整えていただいたため、継続して有機ELの研究をしてきました。その後、研究の方向性を維持しつつ今のかたちになっています。

なるほど、大学生のときから続けられている研究だったのですね。

研究で苦労したことはありますか?

有機ELや太陽電池で必要な知識は、化学だけではありません。化学というのは物質を「つくる」学問で、その性質を「調べる」学問が物理といってもいいでしょう。ですので、化学の知識だけではそれらの研究を進めるのに限界があります。電気を流すなどの物理の知識、それを解釈するための数学の知識が必要です。その点では常に苦労しています。物理的な考え方が求められる瞬間には「物理苦手だから化学科に入ったのになぁ…」と思うことが多いです。研究は自分一人では進められないこともあるので、物理系の先生に太陽電池を作って評価してください、などとお願いすることがあります。しかし、物理と化学とでは、言葉や考え方がうまく嚙み合わないことが多いです。例えば、同じ現象でもそれを指す言葉が違うなどといった、化学と物理という文化の違いにはいつも苦労します。感覚的には日本語と英語くらい違うんです。大袈裟ですかね(笑)。

そんなに違うのですね、驚きました。

大学教員になるまでに一般企業や研究所に 所属されていましたが、大学教員として研究をしたいと思ったきっかけはなんですか?

まず、大学院修了後に一般企業に就職しました。入職後は基礎研究をしていたのですが、しばらくしてこのままでいいのかな、と思うようになりました。なぜなら、大学院での研究は自由度が高いのに対して、会社は売上や収入につながるものを求める傾向があるので、研究に対する制約が思っていたよりも多かったためです。悶々とした日々が続いていましたが、そんな時、自分の専門分野の学会に参加してある講演を聞く機会がありました。その講演内容が非常に面白く、「これだ!」と思いました。ちょうどその研究プロジェクトが研究員を募集しているという話を聞いて、すぐ履歴書を送り採用面接を受けました。その結果、無事合格し、会社員を辞め、そのプロジェクトに研究員として加わることになりました。

その後、転々としながら、一般企業、私立大学、研究所での研究活動を経て大学教員になりましたが、大学以外の場所で勤務したことは、非常に良い経験であったと思っています。一般企業に入職すると、半年くらい研修があり、各部署が行っていることを聞いたりグループワークをしたりして過ごしていました。特にこの研修期間は、非常に役に立っていると思っています。もしも、大学卒業後すぐに博士号を取得して、そのまま大学教員になっていたら、会社での経験を知らないままだったので。伝聞でものを語るのと、体験でものを語るのとでは説得力が違うので、いい経験になったなと思います。企業に所属した後に大学教員になる人はほとんどいないので、それは僕のちょっとした強みですね。

学生時代はどう過ごしていましたか?

学生時代はバンドサークルに入って、コピーバンドをやっていました。ただ、1年くらい経ってからその活動に限界を感じるようになりました。コピーバンドをやってもオリジナルを超えることはできないことに気づいてしまったからです。その後は、同じ考えの人たち何人かで、オリジナル曲を演奏するバンドを結成してライブハウスで活動していました。

所属学部では、化学科と応用化学科があり、化学科を専攻していました。化学科はモチベーションが高く、かつ面白い人たちが多く、一緒に楽しく切磋琢磨して勉強していました。勉強とバンドを両立しながら、自由に楽しく過ごしていました。

大学時代にやっておいてよかったと思うことがあれば教えてください。

やっておいてよかったのはアルバイトとバンドです。

アルバイトは居酒屋(しかも渋谷駅前)で接客をしていました。これは本当に経験しておいてよかったと感じています。非常に大きい店で、多くのお客さんが来るため、並列で物事に対処していかなければ回りません。例えば、料理を運んで、横目で新規のお客さんが入店するのを確認し、オーダーがかかるタイミングを計りながら、さらにカウンターで店員がビールを注いでいるから優先して出さないとな、というのを同時に判断し、順序付けて対応する必要があります。これは研究を行う際でも同様で、特に実験している時は並列思考がかなり重要になってきます。実験の作業をやっている裏で、別の作業を進めなければならない、というのを2、3時間単位で見渡せるようになるというのは、今でも役に立っています。

バイトの経験が思わぬところで活かされているのですね。

バンドの方は、スキルではなく、サークルの外でバンドをやることに意味がありました。外でバンド活動するとすべてを1から進めないといけません。チケットやグッズを売ったり、ビラを作って宣伝をしたり、お客さんが集まりそうな別のバンドを呼んだりして、どうにかして会場代などの自分たちの支出を減らそうとします。これは会社の経営と似ている点が多いので、やっておいてよかったです。このような運営のセンスは、研究者になっても必要な要素になります。だから、勉強以外のことも頑張ってよかったと思っています。

確かにそれは時間のある学生の間にしか経験できないことですね。一方でやっておいたほうがよかったことは何ですか?

やっておけばよかったことは勉強です。もちろん単位を取るために勉強するのは当たり前として、そのレベル以上の研究を進めるうえで必要な勉強をしておけばよかったと思っています。教員の立場になると、教科書があっても1から読み直して新しく学び直すという時間がなかなか取れません。そういうことをやっておけばよかったと思います。

甲南大学で研究していてよかったことは何ですか?

文系の先生が近くにいることです。

私は、フードテックを活用した機能性チョコレート菓子の研究を始め、研究チームに神戸のスイーツ産業を研究している経営学部の先生にメンバーに入ってもらいました。これは、近くの校舎に文系の先生がいて、コミュニケーションを取りやすい環境だったから実現できました。「私はこういうことを考えていますが、一緒にやりませんか」と経営学部の先生にある日突然メールを送り、打ち合わせを行い、プロジェクトを立ち上げて進めてきましたが、それができるのがいいところですね。他大学だと、文系と理系でキャンパス自体が異なる場合があるので、このような進め方が難しいことが多いです。急遽打ち合わせをしたい時は、授業が始まる前に教務部の前で「入り待ち」をします。そうすれば、教室まで歩く時間を使って打ち合わせができます。それは文系と理系の校舎が近くにあるからこそできることです。

どのような学生を育てたいですか?

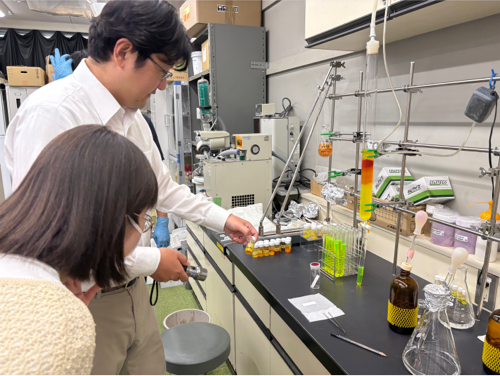

機能分子化学科の学生は、もちろん化学を身に着けて卒業しますが、そこにプラスアルファのセンスは持ってほしいと考えています。特に私の研究室でいうと、化学だけでなく、物理のセンスも多少はあるといいな、と思います。よく学生に「化合物を作るだけなら他の人にもできる。そこから何を生み出せてどう使えるようになるのか」を考えるよう指導しています。「この化合物を作ったらきっとこの特性が出るからこれを作ってみよう」という考え方ができる学生に育てられればいいなと思います。

今後の研究の目標は何ですか?

自分が作った化合物が社会で使われるようになるといいですね。例えば、自分が作った化合物が太陽電池に使われるととても嬉しいです。私が見つけた化学反応で今までにない化合物が作れるようになったら、それをベンチャーに起こしてみたいと考えています。このような考えも、一般企業での経験が活きていると思います。とにかく社会実装できるといいなと思います。

社会に使われるものを新しく作っていきたいということですね!

インタビューをした感想

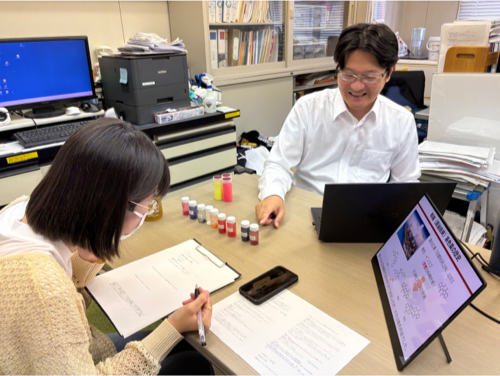

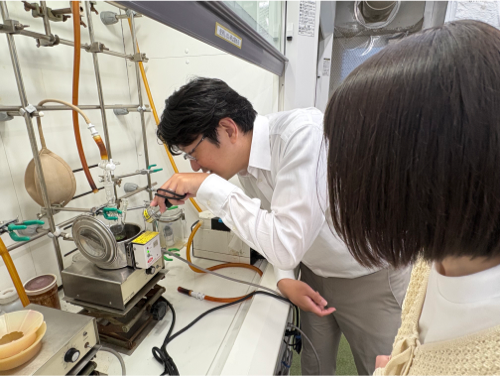

インタビューをすることは初めてで緊張しましたが、木本先生が研究内容を資料と併せて説明して下さったり、実際にインクを見せて下さったおかげで、興味深くインタビューすることができました。また、研究のお話だけでなく、学生時代のお話やアルバイトの経験など、学生時代に何か挑戦することで、今後の人生に役立つスキルを身に着けることができるというお話を聞き、大学生活を送る上で活かしていきたいと思いました。今回はお忙しい中貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。