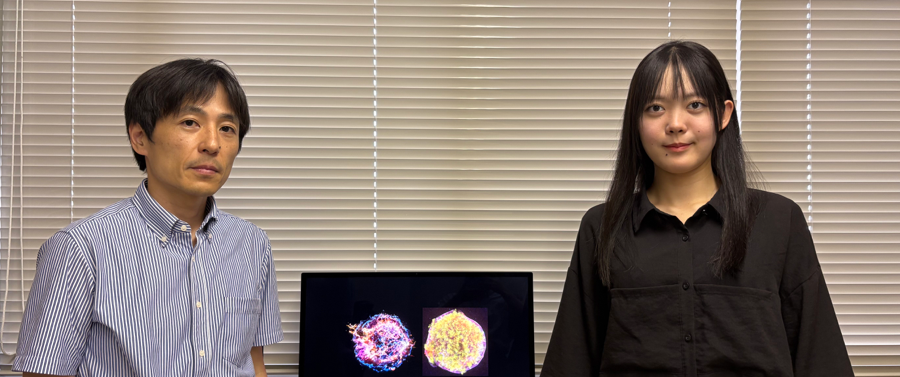

理工学部物理学科※2026年度より理工学部宇宙理学・量子物理工学科 准教授 田中 孝明 × 経営学部 内田 光優

どのような研究を行っていますか?

天文学の研究を行っています。人間の目で見える可視光と呼ばれる普通の光ではなく、エックス線やガンマ線といった、光で宇宙を見ています。星から出てくる光の温度が高くなるほど、波長は短くなります。高温の天体や高エネルギー現象が起こっている天体からは、エックス線がたくさん発生しています。その観測データによって、可視光では見ることのできない宇宙の姿を見ています。

私の代表的な研究テーマは超新星残骸です。太陽より約10倍以上重い星は、進化の終わりに、星がなくなってしまう様な大爆発を起こします。それが、「超新星爆発」です。爆発した時にとても明るい星が出現したように見えるので、「超新星爆発」と呼ばれています。その爆発の際、星を構成していた物質が飛び散ります。飛び散ってできた星雲のような天体が「超新星残骸」と呼ばれるものです。爆発のときに飛び散った物質が高温になってエックス線を出すので、それを観測することで、星の中や爆発の際にどんな元素が合成されたのかを知ることができます。

どのように観測するのでしょうか。

地上からエックス線と呼ばれる光を観測しようとすると、大気が邪魔で光が地上までやってこないので見ることができません。人工衛星に観測装置を搭載して、そこから送られる観測データをもとに研究します。

今後の目標は何ですか?

私が明らかにしたいことは大きく分けて3つあります。

1つ目は、元素の起源です。星の中や、超新星爆発の際には様々な元素が発生します。そういった元素がどうやってどこで作られているのか、おおまかには解明されていますが、細かいところまでは解明されていません。元素の起源を明らかにしたいです。

2つ目は、超新星爆発の仕組みです。超新星爆発が起こること、おおまかにはどういった仕組みで爆発が起こるか、ということはわかっているのですが、まだまだ謎に包まれていますので、明らかにしたいです。

3つ目は宇宙線です。超新星残骸の粒子たちによって宇宙線がつくられているのではないかという仮説が正しいかどうかを明らかにしたいです。

研究によって、どのようなことが可能になるのでしょうか?

私の研究は基礎科学に分類されますが、基礎科学は、美術や音楽と同じように福祉的に役に立つものかもしれませんが、直接的に社会の役に立ったり、何かの利益につながるものではないと思います。しかし、芸術に接することによって人間の欲求が満たされるように、「天体のことを知りたい」という欲求を満たすために研究があると考えています。もしかしたら、私たちの研究で開発された観測装置が、例えば、医療に使われるなど、いずれ役に立つことがあるかもしれませんが、それが研究の目的ではありません。科学的なものを明らかにしたいという、知的好奇心を埋めることが研究の目的です。

どのようにして「これを研究しよう」と、思いつくのですか?

まずは、毎日世に出る論文をチェックし、勉強することです。他の人の書いたものからアイデアを思いつくこともあります。また、観測データを見ていて「いつもとは少し違う」といったちょっとした気づきが、新しい研究の種になることもあります。

甲南大学で研究していてよかったことは何でしょうか?

オープンで素直な学生が多いところです。研究を行う際、素直に吸収しようとする姿勢がとても印象的な大学です。

どのような学生でしたか?

私の小学生・中学生の頃、宇宙開発でのロケットなどがニュースでよく流れていたので、宇宙飛行士に憧れていました。その後、宇宙工学のロケットの開発などに関わりたいと思うようになり、物理学科で「エックス線天文」を専門に選ぶことにしました。

大学時代にやっていて良かったこと、やっていた方が良かったと思うことは何ですか?

大学時代にやっていて良かったことの1つ目は、英語です。小学生の頃から学んでいたので、博士課程修了後にアメリカで研究をしていた際も、英語ができなくて困る、といったことがありませんでした。

2つ目は、目上の人とコミュニケーションを取る機会があったことです。それに慣れていたら、社会に出たときに役に立ちます。私は、大学時代にオーケストラに所属して、トランペットを担当していました。そこでは、学生だけでなく、プロの講師や指揮者といった様々な人と関わる機会がありました。高校や大学では、友達や同世代だけのコミュニティで生きていくことができます。しかし、社会に出たら、目上の人ともうまくコミュニケーションをとっていかなければなりません。言葉遣いだけでなく、目上の方とどう接するか、という面でも、大学時代に身につけられたと思います。

大学時代にやっていたほうが良かったと思うのは、勉強ですね。もっと勉強をしていたら、授業準備がさらに楽になっていたでしょう。

どのような学生を育てていきたいですか?

「何が問題でどう解決するのか。何をしたくて、そのためにどう行動するか。」ということを、自分で考えられる学生に育てたいと考えています。能動的に動くことができる人は、研究に限らず、どこへ行っても活躍できると考えています。

また、自分の実力を正しく評価できる学生に育てたいと考えています。自分で過大評価してしまうと成長しなくなりますし、過小評価してしまうと自信がなくチャレンジできなくなりますよね。自分のことを正しく評価できれば、自分自身を成長させることができると思うので、そういった人材に育てていきたいと思っています。

どういうひとが研究に向いていますか

どんな仕事も辛いところがあると思いますが、最終的に大事なのは、「好きかどうか」だと思います。研究は、基本的にうまく進まないことが多いですが、好きだから続けられています。好きというのは本当に直感だと思います。「好き」で頑張れるかどうかは決まると思うので、自分自身が向いている分野に特化して仕事にすると良いと思います。

インタビューの感想

経営学部の私にとって、普段ならなかなかお会いすることのない理工学部の田中先生と、宇宙という未知の分野に関わる機会をいただけて、とても感謝しています。実際に気になること、聞いてみたかったことを、インタビューを通して聞かせていただきました。楽しい時間をありがとうございました。