「核物質」を料理する

超新星爆発と核物質

理工学部 物理学科 教授

“核物質”は煮ても焼いても食えないのか

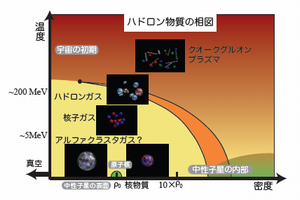

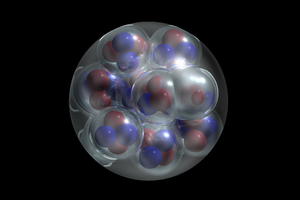

「核物質」という語は、原子炉(分裂炉)の燃料として使用できる物質である「核燃料物質」の略称として用いられることもありますが、 ここでいう核物質とは、原子核のように多数の核子(陽子と中性子の2種)が互いに核力の到達する距離内に接近して存在する状態をさします。 原子核の質量をその体積で割ると,約 1014g/cm3 という想像を絶する大きな密度です。我々の身の回りの物質を構成する原子の中心にある原子核も小さいながらも核物質であると言うことができます。 そして、炭素のような軽い原子核から鉛のような重い原子核まで重さに比例して大きさは大きくなりますが、 その密度は質量によらずほぼ一定であることが知られています。またこの核物質を高温環境下に置くと中間子が生成消滅し、 さらに高温ではクオーク・グルオンプラズマへと変化していきます。これらを総称してハドロン物質と呼びます。これらの物質の性質を調べるのが現代の核物理学です。

ラザニア? ペンネ? スパゲティ?

近年の原子核理論の予想によると、中性子星の表面では、巨視的な数の核子からなる核物質は低温・低密度の環境下にあり、 そこでは陽子・中性子の分布は一様ではなく、微小な構造をもつと言われています。 そして、温度、密度によってあたかもイタリア料理のパスタのようにてラザニアのような層状であったり、 ペンネのような管状であったり、スパゲティのような紐状であったりと多彩に幾何的構造が変化するとされます。 一方、有限の数の核子からなる我々の身の回りの原子核に、そのような低温・低密度の状態があるのか、 あるとすればどのようにすれば実験室で作り出すことが可能なのか、さらにはその状態がどのような物理的性質を持つのかを調べるというのが我々の課題です。 特に、ヘリウム4核(α粒子)を基礎的構成要素とみなすαクラスタ状態がこの低温・低密度核物質と深い関わりがありそうだと我々は考えており、 αクラスタをキーワードに実験的研究を進めています。

原子核はフェムトメートルサイズ(10-15m)の極微小実験室

ニュートリノという粒子はほとんど物質と相互作用(衝突して進路を曲げること)をしません。 例えば陽子と陽子が衝突する確率に比べて1/1012と非常に低いことが知られています。 したがって、ニュートリノを測定器を使って検出すること自体が極めて難しく、 実際理論的にその存在が予想されてから発見されるまでに約25年の月日を必要としました。 「ニュートリノ振動」の発見は太陽から地球までやってくるニュートリノの数が理論的に予想される数の半分以下しか観測されなかったという 「太陽ニュートリノ問題」に端を発しています。我々はこのニュートリノと原子核がどのように相互作用し、反応するのかを調べています。 その結果は飛来するニュートリノの数を正確に測定することや、ニュートリノそのものの性質(マヨラナ粒子か否か)を調べることに用いられています。