「ハナス」を「ハカル」

ヒトの発話メカニズムの解明を目指して

知能情報学部 知能情報学科 教授

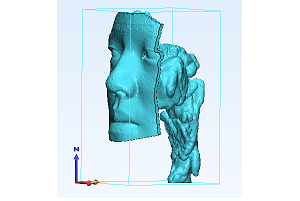

鼻腔・副鼻腔の音響特性の解析

鼻腔や副鼻腔は大変複雑な形をしていて、しかもその形は人によって大きく異なります。音声が生み出される時には少なからず鼻腔や副鼻腔の影響を受けますので、これらは私たちの声の個性に大きく関係していることになります。私は共同研究者と協力して、鼻腔や副鼻腔がどのような音響特性を持つのかを明らかにするための研究を行っています。CT装置で計測した鼻腔や副鼻腔の形状から右の図のようなモデルをコンピューター内に作り、シミュレーションを行うことによって、それぞれの空間が音声にどのような影響を及ぼしているのかを解析します。この研究が進むことによって,私たちヒトの音声が生み出されるメカニズムが詳しく理解できるようになります。

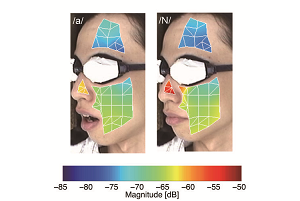

発声時の皮膚振動の計測

「んー」と言いながら鼻を触ると、皮膚の振動を感じることができます。私たちはこの振動を利用して発話のメカニズムを研究しています。振動の計測にはレーザードップラー振動計を使います。この装置は、振動している物体にレーザー光を当て、それが反射するときに生じるドップラー効果を利用して振動を計測するものです。レーザー光を使うため、対象に接触せずに計測できるのがメリットです。左の図は「あー」(左)と「んー」(右)と発話したときの結果で、色が赤いほど振動(正確には振動の速度)が大きいことを表しています。「んー」の発話時には鼻の振動が大きいことがわかります。この研究が進めば、皮膚振動の情報から発話の状態を推測して、その情報を発声訓練に利用することができると考えています。

「話しにくさ」の自覚および訓練法に関する研究

近年、「話すこと」に苦手意識を感じる人が増えているようです。甲南大学で行われた調査では、約半数がある程度以上話すことに苦手意識を持っていることがわかっています。話すことに苦手意識があると、自己肯定感が低下すると考えられるほか、就職の面接など人生において困る場面がたくさんあります。そこで、私たちは話すことへの苦手意識についてより大規模な調査を行うとともに、この苦手意識を改善するための方法を探っています。そのために、言語聴覚士、アナウンス学校の先生、舞台の演出家などの発声訓練に関する専門家を招いてワークショップを開催し、どのような方法が効果的なのかを研究しています(写真はワークショップの様子)。