メダカとホヤから探る脳と眼のしくみと進化

メダカとホヤから探る脳と眼のしくみと進化

理工学部 生物学科 教授

統合ニューロバイオロジー研究所 所長

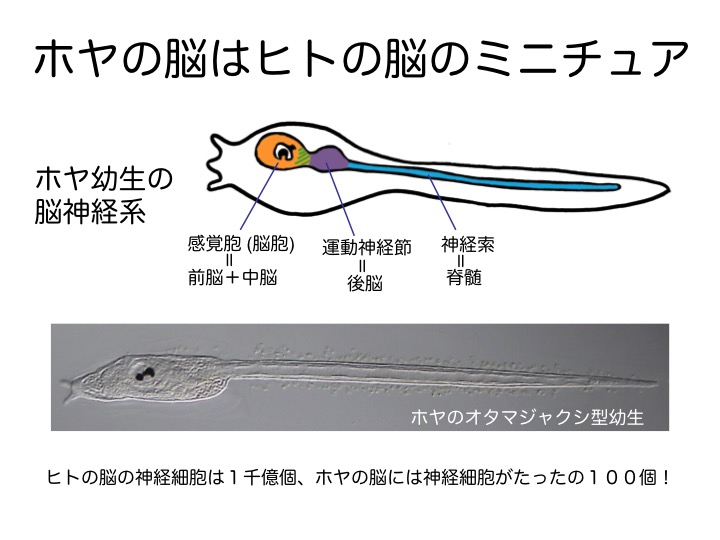

ホヤの脳はヒトの脳のミニチュア

海に棲む無脊椎動物であるホヤは、ヒトを含む脊椎動物に近い仲間の生物です。おとなのホヤは海底の岩などに付着して動くことができませんが、生まれたばかりのホヤの幼生はオタマジャクシ型で、海中を泳ぎ回ります。オタマジャクシ型幼生には、ヒトの脳と基本構造が共通の脳があり、小さな眼(眼点)もあります。これまでの研究で、ホヤ幼生の脳や眼は、細胞レベルでも遺伝子レベルでもヒトの脳や眼に似ていることがわかりました。ホヤ幼生は遺伝子の数も細胞の数も少なく、遺伝子操作も容易にできるため、脳や眼が作られるしくみやはたらくしくみを調べるのに適しています。

ホヤで発見された鼻のもとになる細胞

脊椎動物の大きな特徴は眼・鼻・耳といった精巧な感覚器官と発達した脳を備えた頭をもつことです。脊椎動物の祖先の姿に近い生物といわれるナメクジウオには頭がありません。中間段階の化石がみつかっていないので、どのように頭が進化してきたかは、謎に包まれています。私たちは、背骨のない動物(無脊椎動物)の中でホヤだけが、脊椎動物の眼と同じタイプの眼の細胞をもつことを明らかにしました。さらに、鼻のもとになる組織がホヤにもあることを発見し、Nature誌に発表しました。ホヤの感覚器官や脳を調べることで、5億年以上前の地球で、頭がどのようにして進化してきたのか、という謎にせまろうとしています。

豊かな色覚を調節する小さなRNA

ネズミやイヌは、ヒトとちがいさまざまな色を上手に区別することができません。ヒトの網膜には、赤・青・緑の3種類のセンサー細胞(錐体視細胞)があるのに対し、ネズミやイヌには2種類のセンサー細胞しかないからです。一方、トリやサカナの多くは、網膜に4種類のセンサー細胞をもっていて、色覚がすぐれているといわれています。メダカを実験動物に用いて4種類のセンサー細胞ができる過程を調べると、マイクロRNAとよばれる小さいRNA分子が、様々な遺伝子のはたらきを調節していることがわかってきました。個体の遺伝子を操作するゲノム編集技術を使って、マイクロRNAが作用するしくみを調べています。