冤罪事件の救済を通じた刑事司法改革を

目指して

冤罪事件の救済を通じた刑事司法改革を目指して

法学部 法学科 教授

「冤罪」とは?

「冤罪(えんざい)」とは、無実であるにもかかわらず犯罪行為を行ったとされてしまうことです。捜査の対象となり、起訴され、裁判所が「犯罪行為をした」と認定すれば、まったくの無実の人が刑務所で服役したり、死刑を執行されてしまったりするかもしれません。冤罪は、市民の人生を破壊する不正義の極みです。そこで、刑事裁判には「無罪の推定」、「疑わしきは被告人の利益に」など様々なルールや制度があり、冤罪を防止しようとしています。 しかし、刑事裁判も人間が作ったシステムです。人間は過ちを犯します。日本の刑事司法制度も、これまで多くの冤罪を生んできてしまいました。

新たな冤罪救済の試み

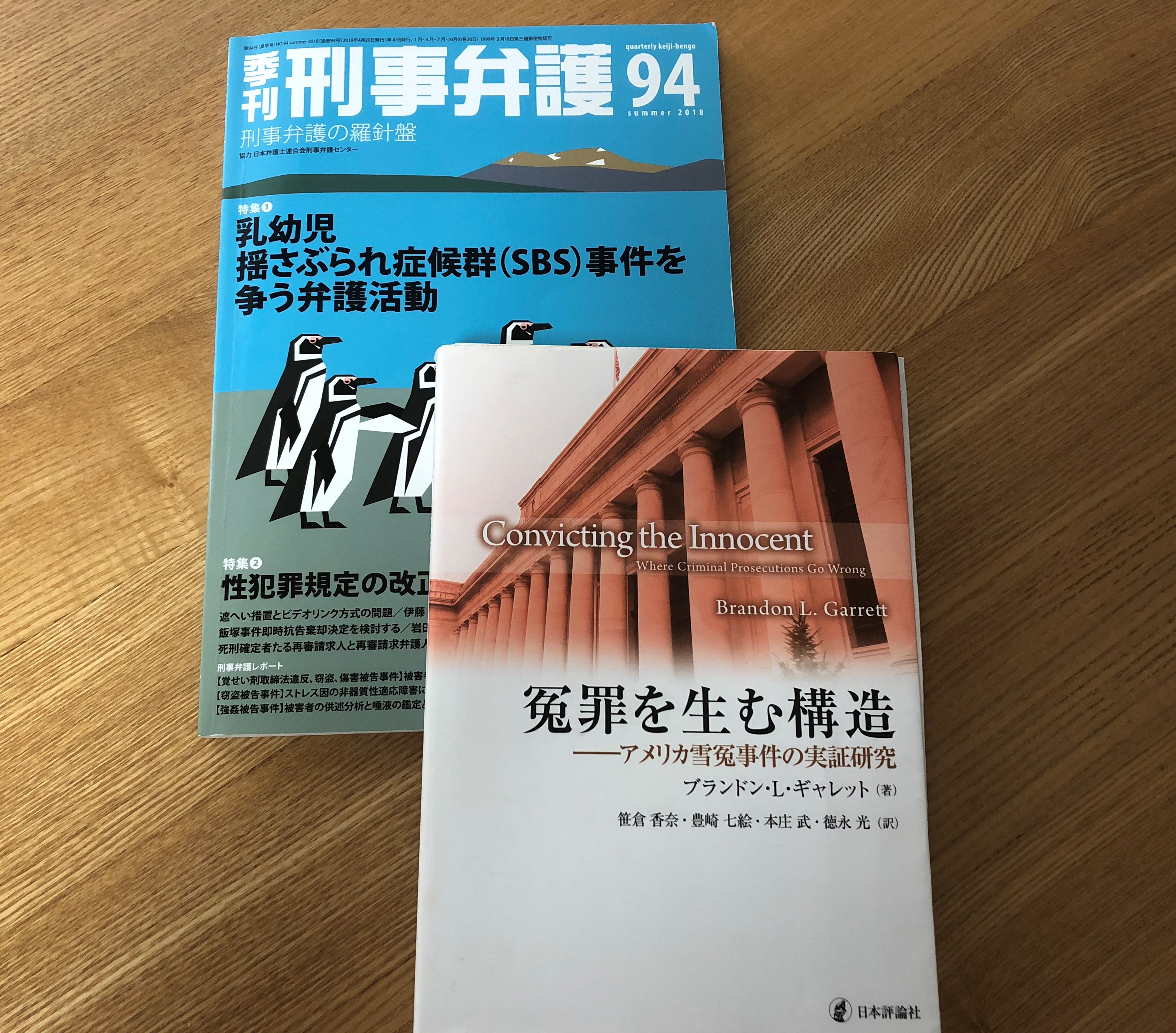

そこで、2016年に「えん罪救済センター(イノセンス・プロジェクト・ジャパン)」という団体を全国の弁護士や研究者と立ち上げました。 「イノセンス・プロジェクト」は1992年にアメリカのニューヨーク州で設立され、冤罪被害者の救済・支援を行うための調査・弁護活動や支援活動を無報酬で行う活動をしてきました。DNA型鑑定によって雪冤(せつえん)(冤罪を晴らすこと)を目指す弁護手法で有名です。例えば、殺人事件現場の遺留品に付着しているDNAを鑑定することで、冤罪を訴えている人が本当に犯人といえるのかを検討します。アメリカではすでに350人以上もの人々がDNA型鑑定によって冤罪を晴らしています。 冤罪の人々を救い、刑事司法システムの改革を実現するためにも有効であるということがわかり、同じような活動が全米だけではなく全世界に広がっています。日本の「えん罪救済センター」は、日本版のイノセンス・プロジェクトです。

冤罪救済活動の広がりとその可能性

ひとつひとつの冤罪事件を救済し、冤罪の原因を分析・研究することで、刑事司法でなぜ誤りが起こってしまったのかを解明し、制度の改革をすることもできます。実際の事件の救済とその検討・研究をとおして、日本の刑事司法を改善していくことができるはずです。また、冤罪という視点で研究することにより、死刑や司法取引、科学的証拠などの問題を考えてきました。 2017年からは「子どもを揺さぶって頭部を傷つけ虐待した」とされた事件に冤罪があるのではないかとの問題意識から「SBS検証プロジェクト」という新たな組織を立ち上げました。国内外の弁護士、医師その他の研究者と協力しながら、新たな冤罪の類型の問題にも切り込んでいきたいと思っています。 これらの試みに学生がボランティアとして参加し、事件の救済や冤罪問題についての社会への周知をしようと活動しています。