古文書(コモンジョ)を用いて

地域の歴史を知ろう

古文書(コモンジョ)を用いて地域の歴史を知ろう

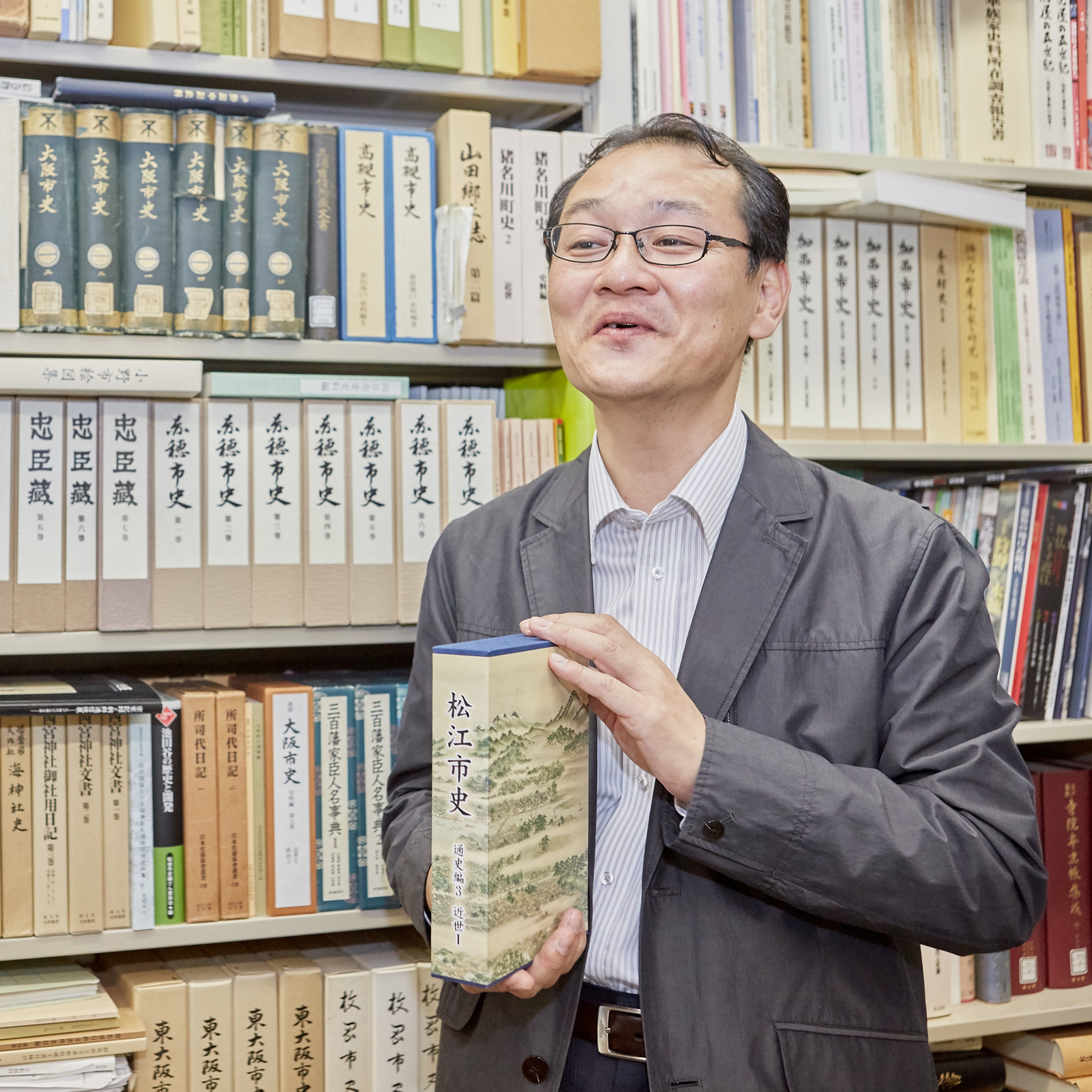

文学部 歴史文化学科 教授

地域の文化財を守る・遺(のこ)す

文化財を後世に残すためには、様々な調査・研究が必要になってきます。私自身は、各地の教育委員会が保全活動を行うに当たり、古文書の専門家として長年にわたって取り組んできました。近年では、永原御殿(現在の滋賀県野洲市)の保全活動(※)に関わっています。永原御殿は、家康が江戸から京都に移動する途中で宿泊するための施設で、城門や城壁、御殿建築が整えられた本格的な城館施設でした。考古学や建築史など他分野の専門家らとの取り組みは、「家康の居室が見つかった」と新聞報道があったので、見た人もいるのではないでしょうか。11月15日に国の文化審議会が文部科学相に答申し、国史跡に指定される見通しとなりました。

地域の古文書を読み解く・伝える

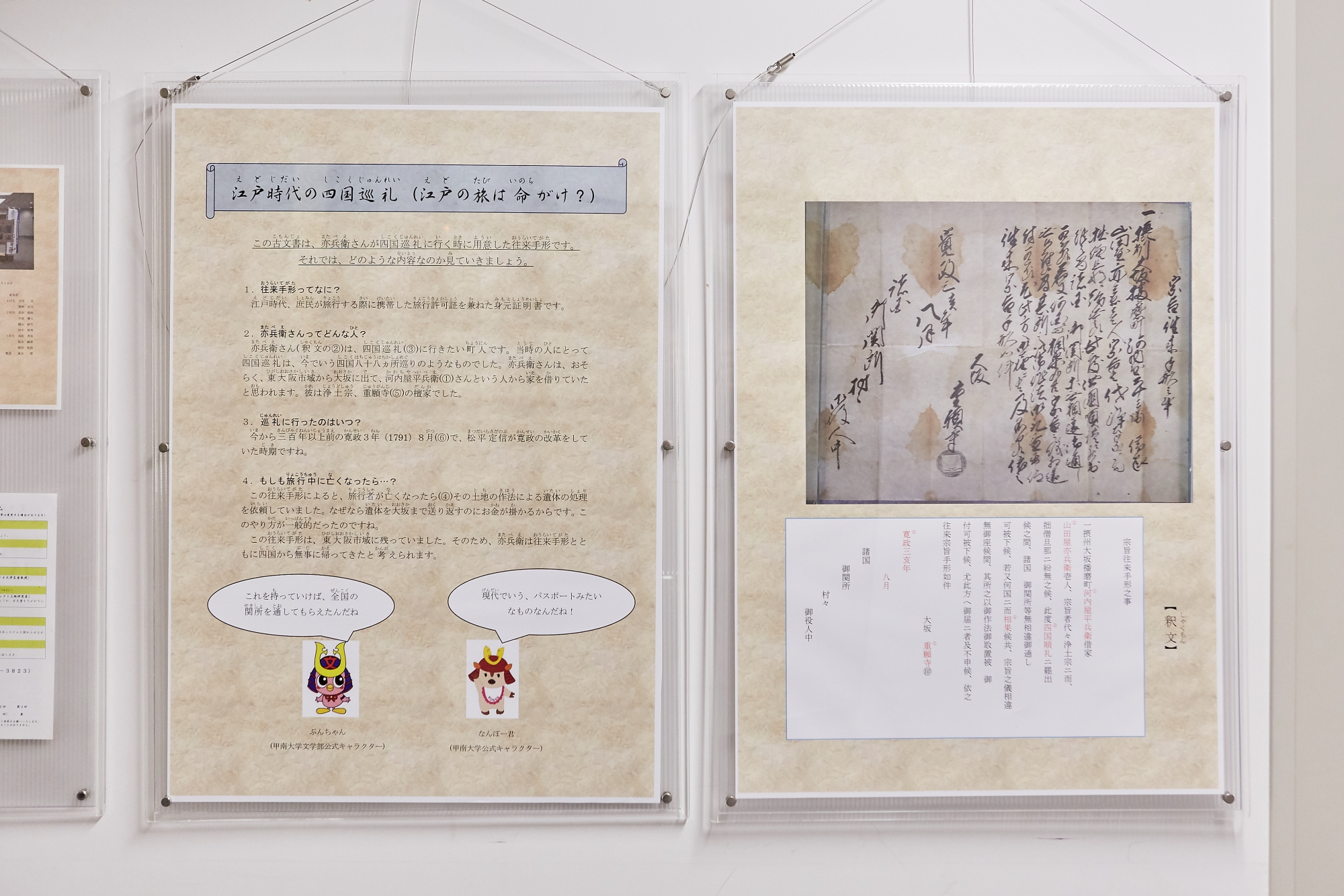

地域に残る古文書を読み解くと、人々の生活から社会の仕組みまで、驚くほど多くのことが分かります。「くずし字」と呼ばれるクネクネの文字を読み解くことはとても楽しい作業です。新発見は論文として学会に発表しますが、地域の人々にも知っていただくため、分かりやすく解説することもあります(講演会のポスター参照)。 講演会の際には、古文書を解説したパネルの展示をしています。このパネルは、文学部歴史文化学科の「歴らぼ」古文書班(学生の自主的な古文書解読サークル)が作成をしました。教員の研究と学生の活動成果が車の両輪のようになっています。

地域の文化財を活用する

地域の歴史を地域の人が学び活用できるように、地域の歴史を記した書籍(自治体が中心となって作ることから自治体史という)を作ることがあります。古文書の読解による新発見を盛り込み、最新の成果を一般の人が分かるように書いた学術的な本です。自治体史が完成すると、自治体史を読む講座やサークルなどを通して、地域の人々が研究成果を活用できるようになります。近年では、『松江市史』(島根県)や『赤穂史百話』(兵庫県)などの本を作りました。