少子化の進む日本-保育園の役割は

少子化の進む日本-保育園の役割は

マネジメント創造学部

マネジメント創造学科 教授

少子化が進む日本

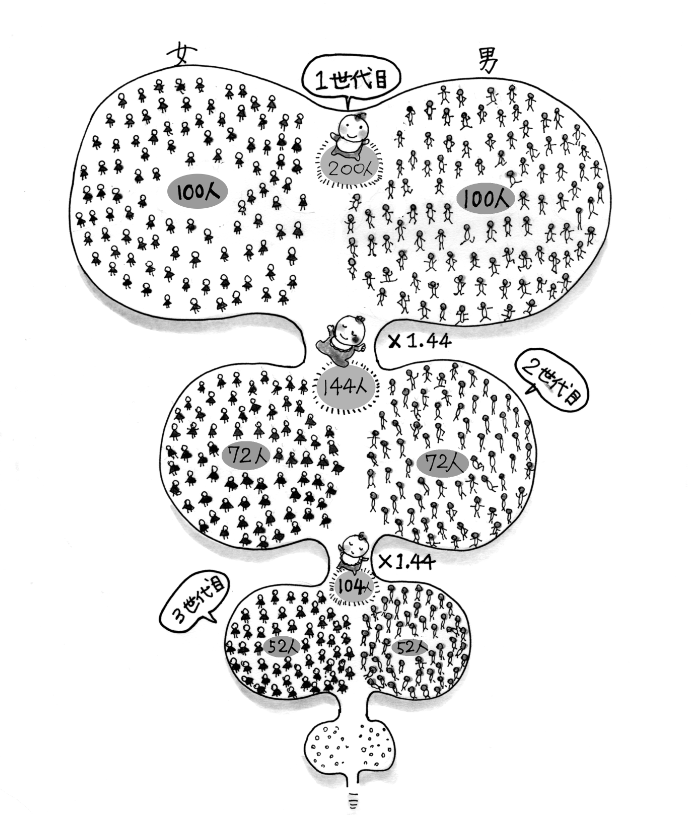

日本の人口は減り続けています。2017年には94.4万人の赤ちゃんが生まれましたが、134.4万人の人が亡くなっています。つまり1年間で40万人の人口が減ったのです。それは毎日約1100人が日本から消えていたことになります。しかも2016年の合計特殊出生率(女性が一生の間に産む子ども数の平均)は1.44、2017年は1.43でした。男女2人の人間がいて初めて子どもが生れますので、2人の人間から1.44人しか産まれないということになります。日本の人口はこのままでいくと一世代ごとに、3割ずつ減っていくことになります。(イラスト=日高眞澄)

なぜ少子化が進んだのか

日本で少子化といわれるようになったのは、1989年に合計特殊出生率が1.57になって以降です。その頃は高齢者がどんどん長生きするようになった頃ですので、生まれる赤ちゃんが少なくても、死ぬ人はさらに少なく、日本の人口は増え続けていました。ですので、少子化がもたらす深刻な問題には気づかれませんでした。少子化の直接的な要因は第一に何より結婚する人が減っていること、第2に結婚する人も遅く結婚する傾向が進んでいることで、子どもを産む年齢が高くなっていること、第3に夫婦の持つ子どもの人数が減っていることがあります。この背景には何があるのでしょうか?実は日本では1990年代から就職氷河期という若い人が就職するのが難しい時期が続き、特に2000年代の初めには大学の卒業生の4人に一人がアルバイトか無職で卒業する事態までなっていました。その世代の人たちが安定した職に就けず、そのため結婚や出産をしにくかったことがあります。

少子化の中の保育園の役割は?

そんな中で保育園の役割が大きくなってきています。少子高齢化が進む中で貴重な労働力として女性が活躍する時代になっています。出産したあとも子育てしながら働く女性も増え、保育園は社会に不可欠なものとなっています。さらに子どもが少なくなっているので、子ども自身が同世代の子どもと出会い、思いっきり遊ぶ機会も減っています。そのような中で、子どもたちが集い遊び、健やかに育つ場所として保育園の役割は大きくなっています。日本では保育園に行くのは両親が働いていて日中育児できない家庭の子どもだけですが、スウェーデンなどでは「保育を受けるのは子どもの権利(つまり同世代の子どもと触れあい遊び健全に発達する権利)」として位置づけられ、たとえ専業主婦の母親がいても、子どもは保育園に行くようになっています。