損害賠償法の現在・過去・未来

損害賠償法の現在・過去・未来

法学部 法学科 教授

民法の大改正

2017年、わが国では、約120年ぶりに民法の大改正が行われました。120年前と今の日本では、比べるまでもなく社会、経済の大きな変化が生じています。その変化に対応するために、民法の条文にはさまざまな解釈が加えられ、大審院(第二次大戦前の最高裁判所)以来、多大な判例法理が作られることになりました。このような法状況は、少なくとも一般の国民が条文を見て内容を理解できるものではありません。そこで今回の改正では、これまで争いがあった点や、判例法理を条文化することによって、誰もが使いやすい法律にしていこうとしたわけです。今回の改正は、社会生活を送る上でもっとも重要な制度の一つである契約法を中心に行われました。

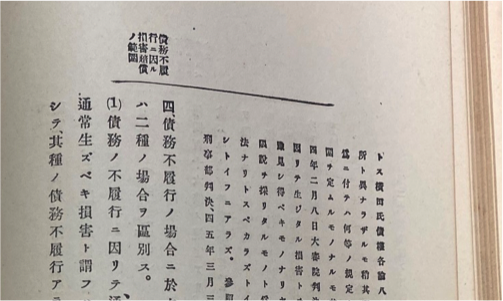

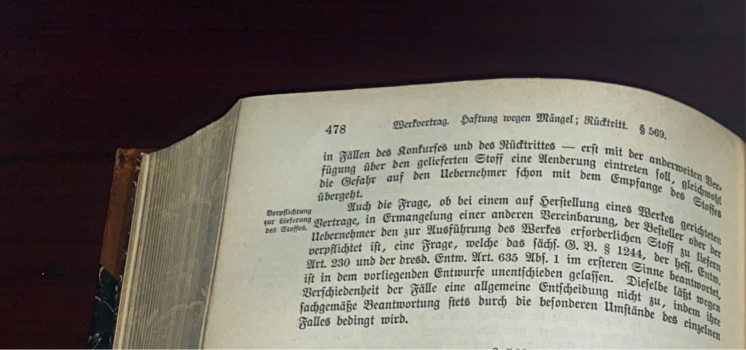

日本とドイツの歴史

これまでの日本の民法は、明治29年(1896年・第1回夏季オリンピックがアテネで開催された年)に制定されたものでした。この法律は、さまざまな国の法制度を参照して作られた当時の最先端といっていいと思います。そして日本法の母法の一つとされるドイツ民法典(BGB)は、第2草案という法律になる直前段階のものが参照されています。その後、ドイツ法は、特にEUの影響を受けて、単独の国内法という位置付けから、ヨーロッパに共通する枠組みを取り入れるという方向で発展し、2000年に大改正が行われています。その意味で、ドイツ法は日本法よりも一足早く現代的な内容を取り込むことになりました。もちろん、その成果は、今回の民法改正にも影響を与えているので、改正された日本民法が今後どのように発展していくのかを考えていく上で、参照すべき法制度の一つと言えるでしょう。

損害賠償法の未来

ところで、契約がうまくいかなかったときに損害賠償として金銭を要求することが行われますが、具体的にどのような範囲で損害賠償が認められるのか、という点についての規律は、争いが多すぎたのか、あるいは実務に与える影響が大きすぎると判断したのか、今回の改正では十分にまとめることができませんでした。私の研究では、損害賠償の範囲決定に一定の準則を確立することで、実際に契約が不実現になった場合の裁判規範を導くとともに、契約締結段階においても予め損害賠償額を見越した上で、契約条項を定めることができるような行為規範をも探求しようとしています。

【研究助成】甲南学園立野純三寄附金研究奨励助成 2021年度より掲載