環境刺激を感じながらしなやかに生きる

植物に学ぶ

細胞内膜系動態が支える植物の環境応答能力

名誉教授(理工学部)

Reach for the sky 〜天までとどけ〜

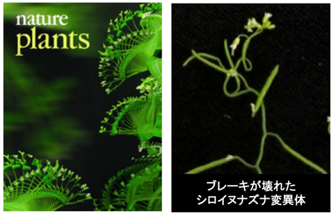

植物の茎などの器官は真直ぐに伸びます。このようなあまりにも当たり前の現象に疑問を持つ人は少ないと思います、この現象を支えている仕組みが最近明らかになりました。植物の細胞は曲がったことを感知すると、『曲がるな!』というブレーキをかけます。このブレーキのキープレイヤーは細胞内のアクチン・ミオシンXI細胞骨格です。このブレーキが故障すると、植物は、光や重力などの環境刺激に対して過剰に反応して曲がり続けて、無様な姿になってしまいます(写真,右)。この研究成果は英国誌Nature Plantsに掲載され、『Reach for the sky (天までとどけ)』というタイトルで紹介されました。

外敵から身を守る技

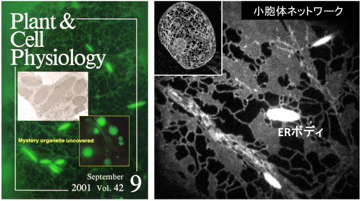

植物は免疫細胞を持ちません。私たちは、細胞内膜系に注目して、植物の生体防御の仕組みを調べてきました。細菌に感染した細胞は、液胞内の防御物質を細胞外に放出するトンネルを作ります。これにより細胞外で増殖する細菌を死滅させます。この研究成果は国際誌Genes and Developmentに掲載されると同時に、Nature姉妹誌などに『A kiss of death』や『To die for』というタイトルで紹介されました。一方、食植性の昆虫に対して、アブラナ科植物は揮発性忌避物質を放出する「からし油爆弾」作戦を発動します。この装置は、植物のライフラインというべき葉脈に沿って分布するミロシン細胞に配備されています。この研究成果は、国際誌Plant Cellなどの表紙を飾りました。

オルガネラ工学による有用植物の創成

真核細胞最大の膜面積をもつ小胞体は美しいネットワーク構造を見せてくれます(写真,右)。私たちは、小胞体流動を発見し、これが植物の原形質流動の原動力であることを提唱しています。また、小胞体から派生する複数のオルガネラを見出してきました。この中の2つのオルガネラ(ERボディとSEボディと命名しました)に焦点を当てて、耐病性作物と高付加価値作物の創成を目指した研究を行っています。国際性を視野に入れたバイオテクノロジー拠点形成のために、ポーランドのヤギェウォ大学のバイオテクノロジーの研究所(MALOPOLSKA CENTRE OF BIOTECHNOLOGY(MCB))に『ヤギェウォ大学—甲南大学バイオテクノロジー共同研究ラボ』を開設しました。ヤギェウォ大学は、コペルニクスやパウロ2世が在籍した大学としても有名です。