機能物性化学の専門家で、デバイスに繋がる基礎・応用研究をしている角屋智史助教にお話を伺いました。

About Me ( KADOYA Tomofumi )

一般的に高校化学では有機化合物(分子結晶)は、その性質として電気を流さない絶縁体であると習います。私はその特殊な例である「電気が流れる有機物」をキーワードに、機能性有機材料の研究を行っています。この分野は別名で、有機エレクトロニクスともいいます。有名な研究例では、2000年に白川先生らが受賞したノーベル化学賞の「導電性高分子の発見」などが挙げられます。この導電性有機物の研究の基礎となった原理も1954年に日本人の赤松先生という方が発見されており、基礎から応用の分野にわたって日本における伝統的な研究分野の一つでもあります。

Research

Material Chemistry for Functional Organic Electronics

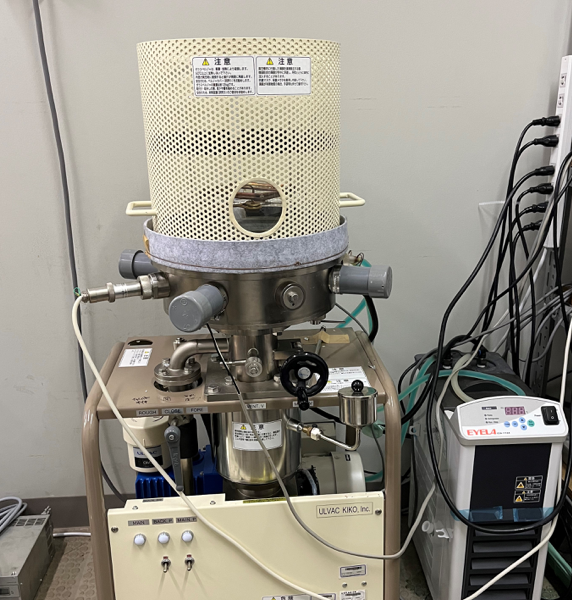

私は、機能性有機材料の開発と物性の両方を行っていますが、どちらかというと物性(測定をする)実験の方に興味があります。自分で作った物質はキラキラした結晶になることが多いです。この結晶のなかではどのように分子が並んでいるのか、そしてその構造に基づいて、結晶がどのような伝導特性、磁性特性などを示すのかを調べます。測定実験も室温付近から極低温(例えば、-270°c 程度)まで冷やすことで、物質の本当の性質が見えてくることがあり、どのような性質を示すかわからないという時ほど、研究活動の面白みがあります。物性実験では、一つの物質を様々な視点(例えば電気伝導度、磁化率)から眺めることで、そのあたりにあるありふれた物質でも、優れた特性を示す可能性があるので、様々な期待をしながら実験ができます。自分でつくった物質でそういった実験を行い、学生さんと共に新しい発見をすることが今の私の目標であり、研究者としてのこだわりです。

KONAN’s Value

本学の理工学部は少人数教育を実践している関西で有数の理工学部です。この少人数制の素晴らしいところは、学生それぞれにきめ細かい適切な教育を提供できる点です。私は機能分子化学科に所属している教員ですが、大学入学当初は、全く化学に興味がなく、将来はテレビ局に就職したいと言い出す変わった学生でした。しかし、本学のような少人数教育の下で学び、尊敬できる先生に出会いコミュニケーションをとる過程で化学の面白さに気づけたという経緯があります。化学はとても範囲が広く、あなたの好きな分野がきっと見つかると思います。恵まれた立地のもと、自分の好きなことを自分の得意なことにまで昇華するという本学が理念と掲げる人物教育と、最先端の研究活動を学生とともに行う専門教育の二つを同時に展開することで、学生さんの力強い成長を促し、社会で活躍する人材を輩出する大学であることが本学の存在価値と考えています。

Private

私は大学生のとき、何か新しいことをやりたくてフェンシング部に入部し、週に4日間練習していました。大学卒業以来、フェンシングをやることはなくなってしまいましたが、最近ではyoutubeで試合の動画が見れるので、たまに見ています。また、小説を読むのが好きで、東野圭吾さん、綾辻行人さん、高野和明さん、恩田陸さんの作品を好んで読んでいます。学生時代に読んだとき、社会人になってから読んだとき、子供が産まれてから読んだときなど、自分のそのときの環境の違いで読後に残る印象が変わる作品が好きです。特に東野圭吾さんの文章は、一文が短く読みやすいので、自分が論文を書く時の参考にすることがあります。

Profile

理工学部機能分子化学科 助教

※2026年度より理工学部物質化学科

角屋 智史

KADOYA Tomofumi

専門領域

機能物性化学

有機機能材料

物性物理化学

キャリア

日本学術振興会特別研究員(DC2)

兵庫県立大学大学院理学研究科 助教

所属学会

日本化学会

応用物理学会

分子科学会