当たり前のように受け入れている社会の仕組みを相対化し疑ってみることは難しいが、一度疑ってみないことにはその長所も短所も分からない。では、どうしたらよいか。歴史を学ぶ、外国の文化を学ぶというのも、既存の社会の仕組みを相対化する一つの方法であるが、小説を読む(=既に社会の仕組みを疑い、別の世界を描いた者の思考に学ぶ)という方法もある。特にディストピア小説は面白い。有名どころから1 つ推薦するとすれば、オルダス・ハクスリー『すばらしい新世界』であろうか。

ハクスリーの描いた世界では、子どもは人工授精により工場で生産される。性交と生殖が切離されており、婚姻も家族もない。面倒くさい人間関係を背負い込む必要はなく、カジュアルに他人と付き合っていればよい。家族観の変化、少子化の行き着く一つの選択肢として、あり得そうな未来である。なお、村田沙耶香『消滅世界』も同様のテーマを扱っており、読み比べてみるのも面白い。

また、ハクスリーの世界では、人間は出生前から遺伝形質等に応じ階級が決定されており、かつ、その階級の役割を担うことこそが幸福であるという徹底した刷込み教育も受けている。自動的に自分の役割が決定され、他者と比較して“よりよい生き方があるかもしれない”と悩むこともなく、“選択した結果、失敗する”というリスクを負うこともない。類似の世界は、伊藤計劃『ハーモニー』や、アニメ『PSYCHO-PASS』でも描かれているので、比較してみるとよい。対して、我々の社会においては、幸か不幸か、これらの世界よりは“自分の生き方について選択する自由”が認められており、その結果、我々は選択の結果を引き受けなければならない状態に置かれてもいる(こうした観点で、こうの史代『この世界の片隅に』を読んでみるのも面白い)。ハクスリーらの世界を覗いてみることは、自分で自分の生き方を選択することの意義、あるいは、“自分の生き方について選択する自由”を社会が一先ず承認していることの意義について考える契機にもなるだろう。

甲南大学図書館報「藤棚」(Vol.36 2019) より

中川真太郎先生(経済学部)「産業革命と人々の生活」

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

私が皆さんにお薦めしたい本は、角山栄・村岡健治・川北稔著『生活の世界歴史<10>産業革命と民衆』(河出文庫)です。

大学で経済学を学び始めると、資本や生産といった言葉がよく分からないと感じることが多いようです。資本とは、建物や機械のことですが、現代社会には資本があふれていてピンとこないのですね。

本書は、イギリスを舞台に産業革命によって人々の暮らしがどのように変わったのかを描いています。

産業革命以前、人々は人間自身の力や家畜の力、水車・風車の力など自然のエネルギーだけを利用して、農作物を育て、衣類を織り、家を建てていました。この時代、資本と言えば、住宅や倉庫、水車や風車、作業場、それから各種の道具類ぐらいだったでしょう。

しかし、イギリスでは人口の増加とともに森林が減少し、燃料用の薪や木炭が不足するようになります。そこで、これらに代わって石炭が使われ始めます。最初、石炭は暖房やガラス加工の燃料として使われましたが、その後、石炭を利用して炭鉱の排水をする機械が開発されます。さらに、その仕組みを改良して蒸気機関が生み出されると、蒸気機関車や蒸気船が発明され、紡績機や力織機など繊維工業の動力源としても使われるようになります。さらに、これらの機械の材料となる鉄も、石炭を利用して製造できるようになり、石炭と機械の利用は、イギリスからヨーロッパ、アメリカそして世界中に広がっていきます。

蒸気機関や蒸気船、紡績機や力織機といった機械は全て資本であり、産業革命は、まさに資本が爆発的に普及していく過程なのです。そして、それは人々の生活を激変させました。

本書では、産業革命によって、人々の食べ物、飲み物、服装、住居、働き方、娯楽、教育、そして生き方や価値観まで、暮らしのあらゆる面がどのように変化したかが、豊富な図版を使いながら生き生きと描かれています。1975 年初版で、最近の研究成果を反映していないという欠点はありますが、経済学を学ぶ学生には是非読んでいただきたい1冊です。

甲南大学図書館報「藤棚」(Vol.36 2019) より

須佐 元先生(理工学部)「本に親しむ」

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。これからの新生活に心踊らせていることと思います。皆さんはこれまでも沢山の本を読んで来られたと思いますが、これからの四年間は、たっぷりと読書の時間が取れる人生の中でとても貴重な時間です。読書にはルールはありません。読書はまずは楽しみであり、同時に知識を得るための一つの方法です。読みたい本をできるだけ沢山読んでください。そこで得た知識は糧となり、また身についた読書習慣は今後の長い人生に、人工的ではない美しい色合いと深みを与えてくれるはずです。みなさんの選書の助けとなるかどうかわかりませんが、私が最近気に入った本を紹介しておきます。

『ホモ・デウス-テクノロジーとサピエンスの未来』

河出書房新社 ユヴァル・ノア・ハラリ著 柴田裕之訳

本書は「サピエンス全史」で有名な歴史学者である著者が、人類の歴史の歩みを振り返りながら、今後の人類・社会の進化・変質をかなり大胆に予測したものです。上下巻あって少し長いのでやや大変ですが、硬い内容のわりには比較的読みやすく、大学生になってチャレンジするには良い本です。読み進めていくと、まず人類にとっての生命・科学・宗教といった大きなテーマの意味が語られ、次にAI などのテクノロジーを手にした、未来の人類のありようが大胆に予測されます。刀で切ったような議論が行われており、その結果、ひやりとするような断定があちこちにあります。良書と考えますが、かなりラディカルな内容でもあるので、本書の内容を無批判に受け入れるのではなく、ここを思考の起点として将来の人類のあり方について各々の考えを深めてもらえればと思います。本書の最後には読者に3 つの問いが残されており、これを考え続けてほしいと著者も述べておられます。ぜひ一度手に取っていただきたいと良書です。

以上推薦しましたが、とにかくそれぞれがそれぞれの興味の赴くままに本を読んで下さい。

甲南大学図書館報「藤棚」(Vol.36 2019) より

田中雅史先生(文学部)「私が影響を受けた本」

私が大学時代もっとも影響を受けたのが、その時の英語の担当だった高山宏先生の『アリス狩り』(復刊されています)という本です。英語の授業でも注釈付きの『不思議の国のアリス』を使っていたのですが、高山先生の最初の本である『アリス狩り』はノンセンスについて、19 世紀イギリスの世紀末文化について、メルヴィルについてなど幅広い内容を扱った刺激的な本でした。その後授業で紹介された由良君美先生のゼミにも参加したのですが、由良先生の代表作である『椿説太平浪漫派文学談義』(平凡社ライブラリーで読めます)は日本では一般にあまり馴染みのないイギリスロマン派について、美術や神秘主義哲学などもふんだんに盛り込んで語っています。文学研究というより談義という言葉がふさわしい、読んで楽しい本です。由良先生の本でも紹介されている宗教学者のミルチァ・エリアーデの本は、個別宗教の教義や歴史ではなく宗教的な存在の構造を論じているもので、文学研究にも役立ちます。多くの本が訳されていますが、『聖と俗』(法政大学叢書ウニベルシタス)は人間にとって聖なるものがどのように関わっているのかを書いた本です。入門書というにはやや難しいですが、聖なる時間・聖なる空間についてや現代の脱聖化した社会について考えるきっかけになるでしょう。

現在では私は文学と心理学(精神分析)の比較をしているのですが、高山先生や由良先生の話にもユングを中心に心理学の話がよく出てきました。ただ、対象関係論や自己心理学などの現代的な理論の話はあまりありませんでした。文学や思想の分野でよく使われるラカンに学び、対象関係論なども取り入れて独自のナルシシズム論を作ったジュリア・クリステヴァの『女の時間』(勁草書房)は、現代に生きる上で参考になる内容が多く含まれていると思います。

甲南大学図書館報「藤棚」(Vol.36 2019) より

西野 亮廣 著 『新世界』

知能情報学部 4年生 匿名希望さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)

知能情報学部 4年生 匿名希望さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)

書名: 新世界

著者: 西野亮廣

出版社:KADOKAWA

出版年:2018年

お笑い芸人キングコング西野が幾度となく挑戦を重ねてきたことで見えた現代のお金と信用、そしてこれからの生き方を書いている。

世の中は貯金時代から貯信時代へと移り変わり始めている。これがこの本のひとつの大きなテーマである。このテーマをもとに書かれている西野亮廣の創る「地図」の話がとても魅力的であり、これについて書きたいと思う。

近年は情報社会で、あらゆる情報が行きかっている、飲食店だとどこもだいたい同じ値段でメニューやサービスが均一化している。「高くてまずい店」などいまどき存在しない。そうなったときどの店にもハズレがないので店を選ぶ基準がどの店にいくか?ではなく誰の店に行くか?になってくる。駅から5分のよくわからない人が働いている店より、駅から10分の知り合いが働いている店を選ぶだろう。そうなると自分の中の地図というのは遠いところにあるはずの場所が近くなる。

こうなってくるといよいよ地球の形が大きく変わる。

当然自分の持っているその「地図」は自分固有のもので同じものは存在しない。そんな新たな「地図」が生まれようとしている。というか西野亮廣さんはすでに作ってる。店検索ではなく人検索。

この地図の話を聞いたとき自分の中の概念が壊れた。新たな世界がもう始まっているという期待に完全に胸が躍ってしまった。今の話はこの本のほんの一幕で西野さんが組織しているオンラインサロン(ファンクラブのようなもの)の話や、クラウドファンディングの仕組みやそれを使い手掛けている事業について書かれている。現在でも進行形でクラウドファンディングによって集められている、西野さんの著書えんとつまちのプペルの美術館の建設という取り組みに対して約6000万円ものお金が集まっている。

世の中に新しいものを生み出し挑戦し続ける西野亮廣さんに少しでも興味がある人はぜひともこの本は読んでいただきたい。

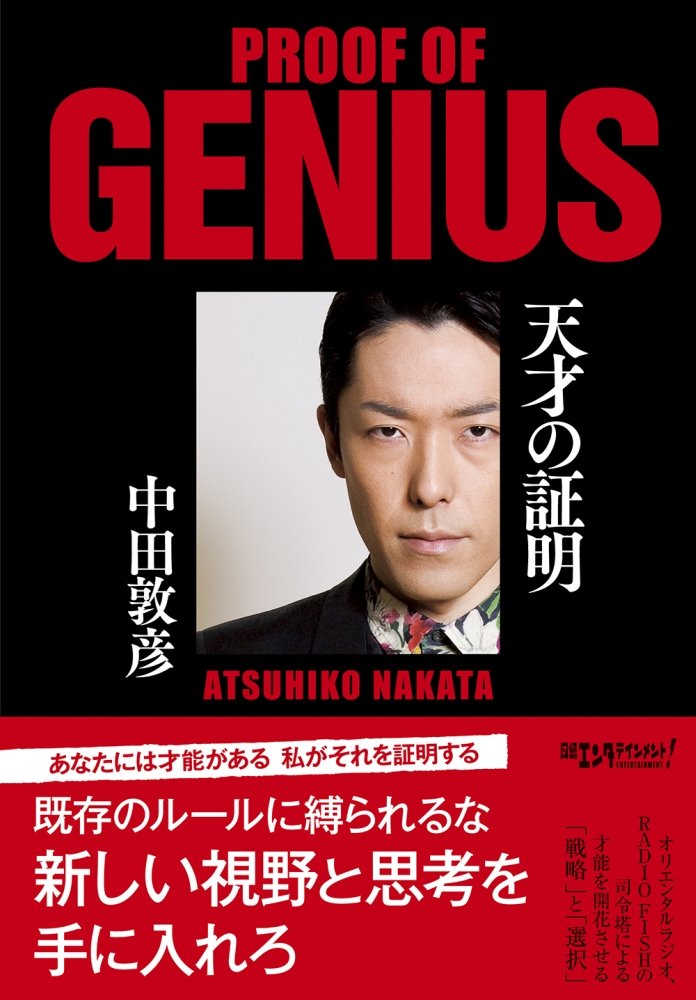

中田 敦彦 著 『天才の証明』

知能情報学部 4年生 匿名希望さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)

書名: 天才の証明

著者: 中田敦彦

出版社:日経BP社

出版年:2017年

タイトルの天才の証明とはすべての人間が天才だと証明してやる、というメッセージが込められていますが、これを読んで中田敦彦の天才も同時に証明されてしまうという事態が起こってしまった。そんな本でした。

リオネル・メッシがサッカーの天才だと言われるのはメッシが天才だからではないサッカーという競技にメッシがフィットしているから天才だ、この世にスポーツがアメリカンフットボールとバスケットボールしかなければメッシは天才にはなれなかったはずだと中田敦彦は言います。ある場所では無能な人間がある場所では天才と呼ばれる、その逆も然り。誰しもがその天才と呼ばれる場所は存在する、その「自分の持っている天才」、「自分が天才と呼ばれる場所」を探そう、というのがこの本のテーマだと感じました。

優れるな、異なれ。という見出しがありました。才能があるということは優れていることとは別の話です、例えばオリラジの藤森さんはRADIOFISHというグループでボーカルとして活動していますが、特別に歌が上手い訳ではありません、しかし特徴的な声を持っています。しばしば有名はアーティストは歌唱力、も当然必要ながら圧倒的唯一無二も声を持っている人が有名になりがちです。歌唱力だけで言えば上手い人はもっといるはずです。そういうオリジナリティーのほうが大事だと。

しかし自分のオリジナリティーを見つけるのは難しく他人の目が必要です。自分のことは他人にしか分からない、そう中田さんは言っています。自分では普通だと思っていることが案外他人からすれば〇〇ってこうだよね、とか言われることっていくつか経験あったりするはずです。そういうのは全部オリジナリティーを見つけるヒントになっています。

このように自分自身を無理に変えようとせず、ルールや視点を変えることに知恵を使っていくことをこの本には書かれています。

中田さん自身のお笑いの世界を例に生き抜くための方法論や、PERFECT HUMANが生まれた経緯についてなども書かれています。自分の価値について疑問を持ったり、自分の進む道に迷っている人には是非おすすめする本でした。