法学部4年生 Mさんが、法学部 I先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)

Q.いつ頃から読書を始めましたか?

小学校高学年から読み始めました。当時落ち着きのない性格であった私を心配した当時の担任の先生が、本を貸してくれました。その本は、SF作家であり、「ショートショートの神様」の呼ばれた星新一さんの作品なのですが、それがとても面白くて、そこから徐々に本を読むようになりました。ですから担任の先生は、私の人生の恩人です。

Q.普段どのくらい読書をしていますか?

1日あたり数時間程度読書をしています。その中でも趣味の本を読む時間は、1時間程度です。

Q.どのようなジャンルの本を読みますか?

特定のジャンルの本を読むのでなくて、新しい知識を得るべく様々なジャンルの本を読んでいます。

Q.最近ハマっている本は何ですか?

最近は、最先端科学に関する本をよく読んでいます。最先端技術は、世の中を変える可能性があるので、面白いと思いながら読んでいます。

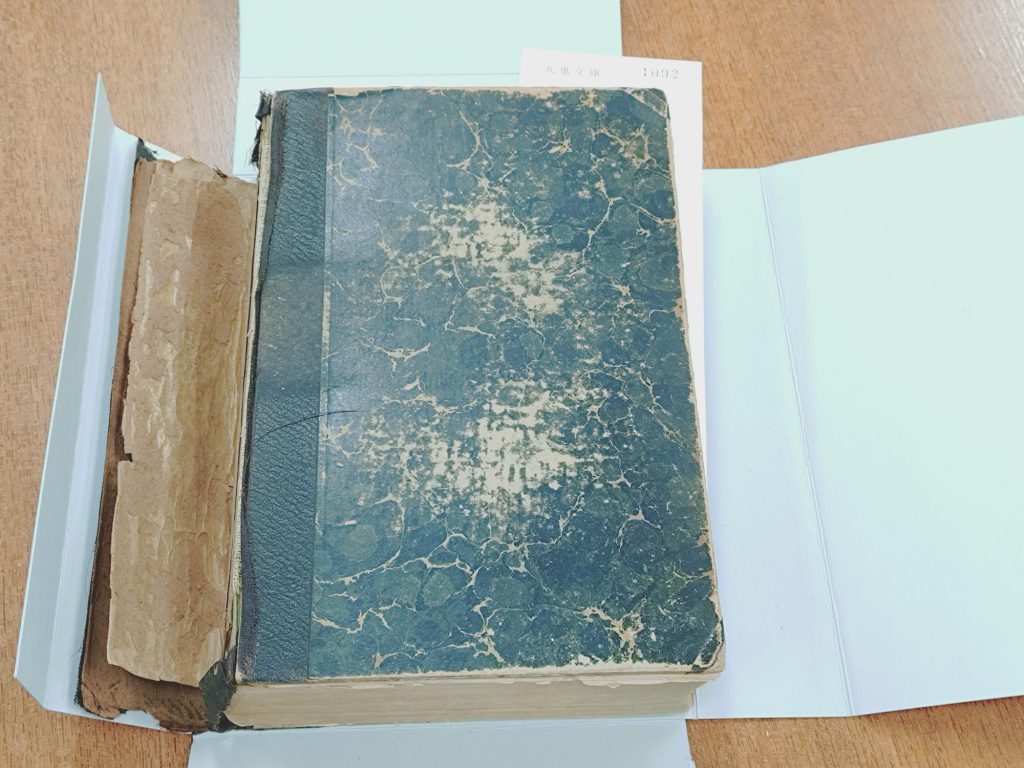

Q.先生は紙派ですか電子派ですか?

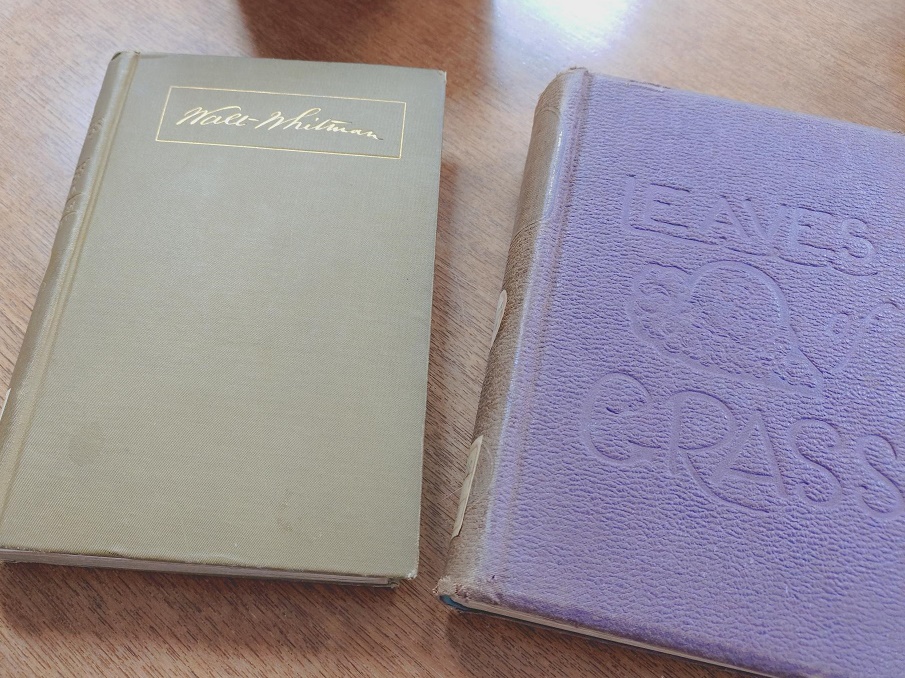

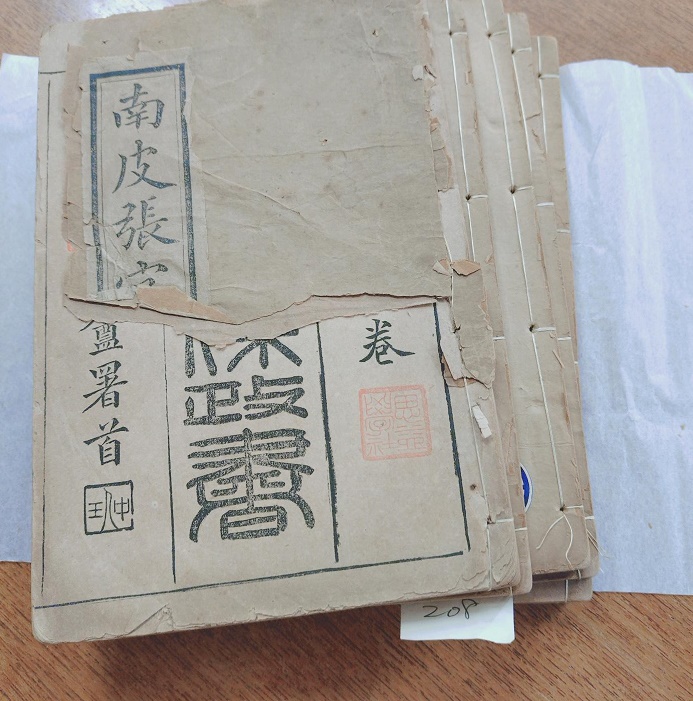

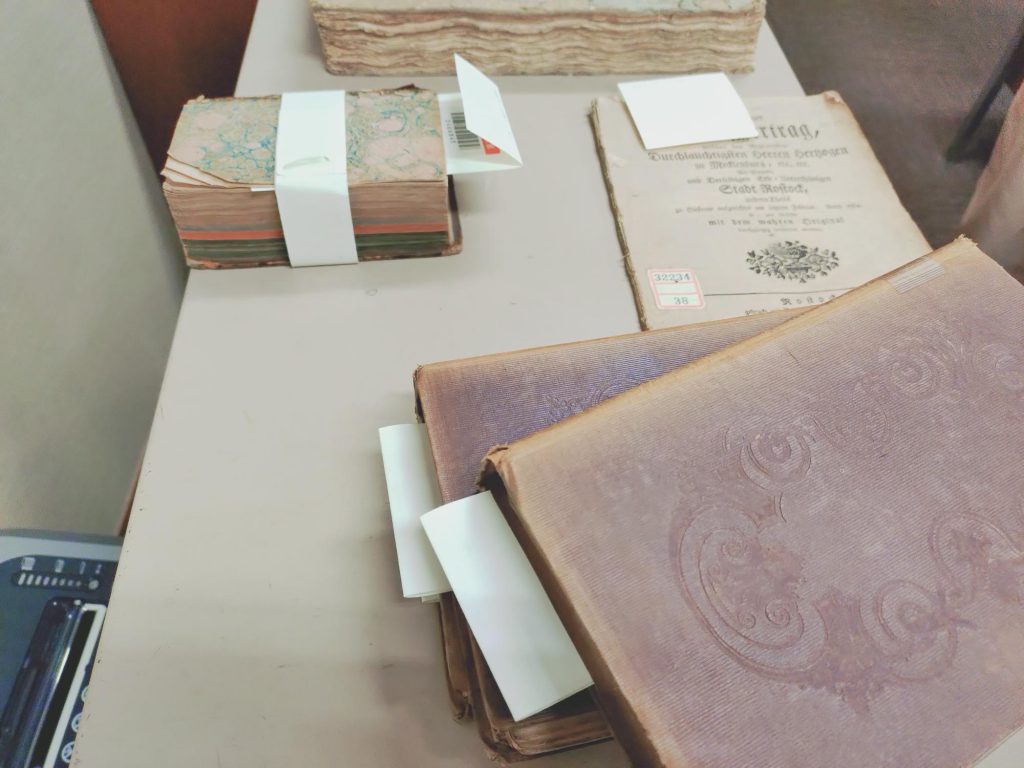

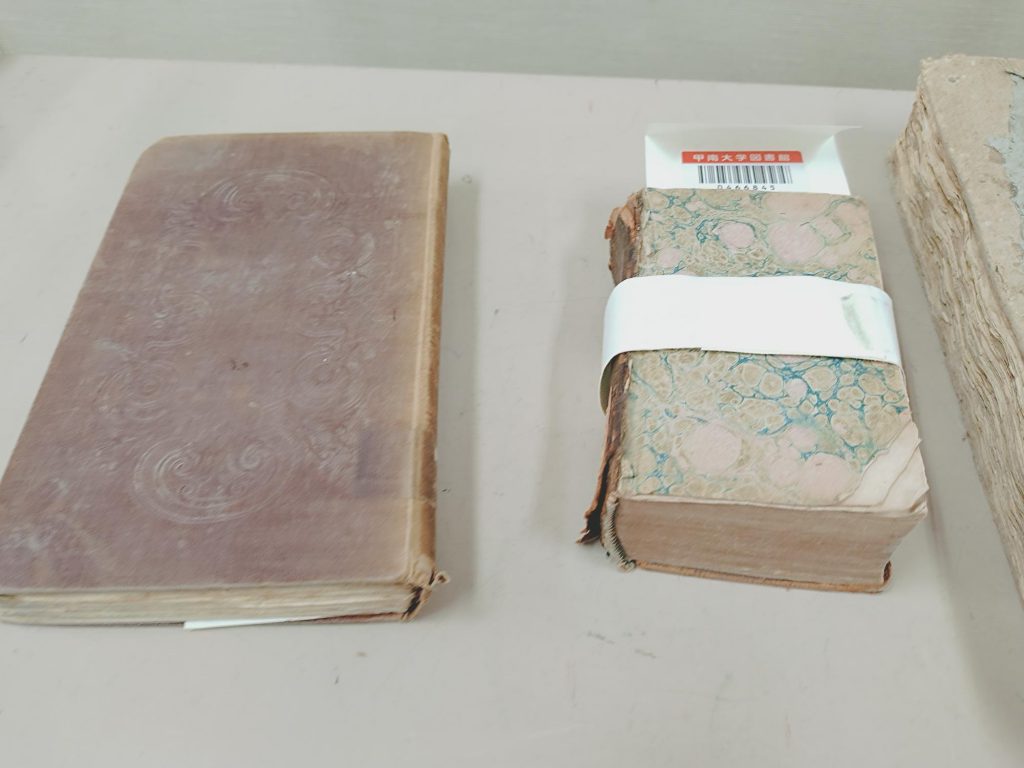

私は、断然紙派です。紙をめくる感覚を大事にしています。研究調査で論文を調べる際にも、重要な部分は、印刷して読むようにしています。

Q.どのように本を選ぶ?

本屋さんに足を運び、興味が引かれた本を選んで読みます。

Q.先生にとって本の魅力とは?

自分が、知らないことを知ることが出来る。それに尽きます。

Q.学生に向けて

特定のジャンルの本だけを読むのではなく、是非とも様々なジャンルの本を読むなり、ネットを使ったりして自分の世界の知識を広げてほしいです。

感想

先生の本を読むことを大事にしているという気持ちが伝わってくる、とても楽しいインタビューでした。私は、興味のあるジャンルの本しか読まないタイプなのですが、これからは、今までふれたことのないジャンルの本にもチャレンジしようと思いました。

最後になりましたが、お忙しい中ご協力くださりありがとうございました。

(インタビュアー: 法学部4年生 Mさん)