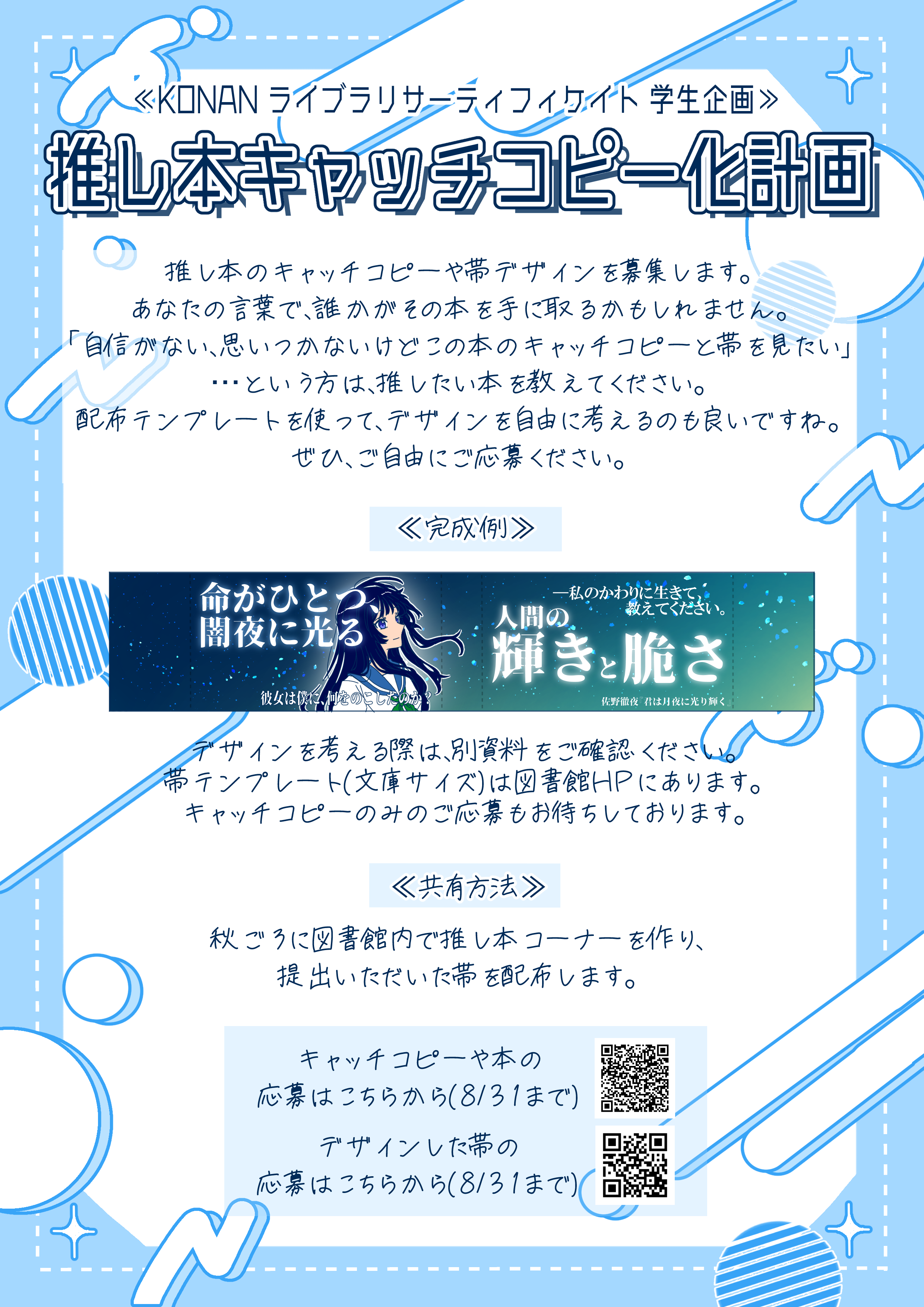

KONAN ライブラリ サーティフィケイト 学生企画

『推し本キャッチコピー化計画』

やっぱり本は、帯とキャッチコピーに惹かれる!

今、図書館では、あなたの推したい本のキャッチコピーや、帯デザインを募集しています。

あなたの言葉で、誰かがその本を手に取るかもしれません。

上手く思いつかない方は、推したい本の書名と著者名だけでもぜひ、教えてください。こちらでピッタリのキャッチコピーを考えます。

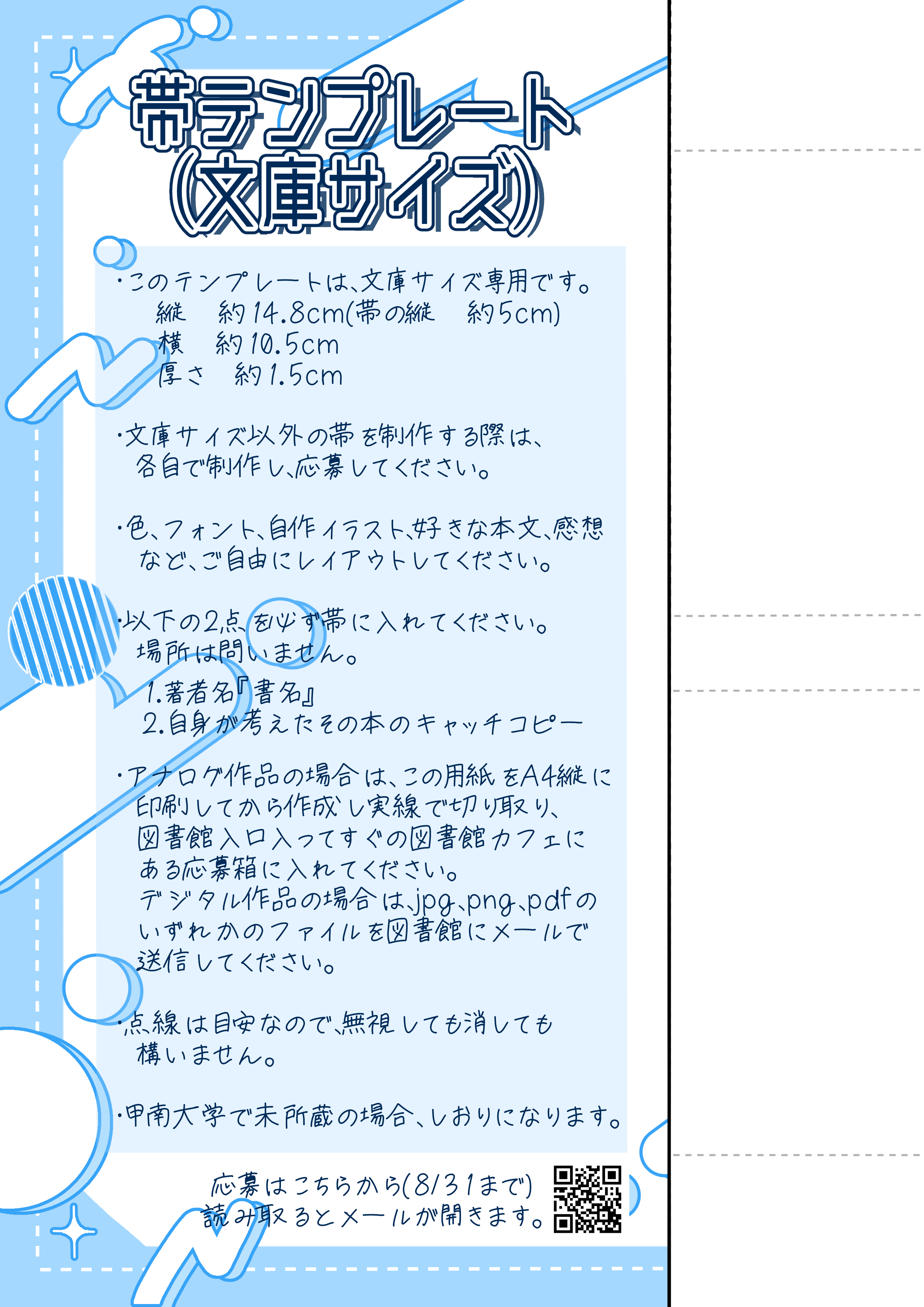

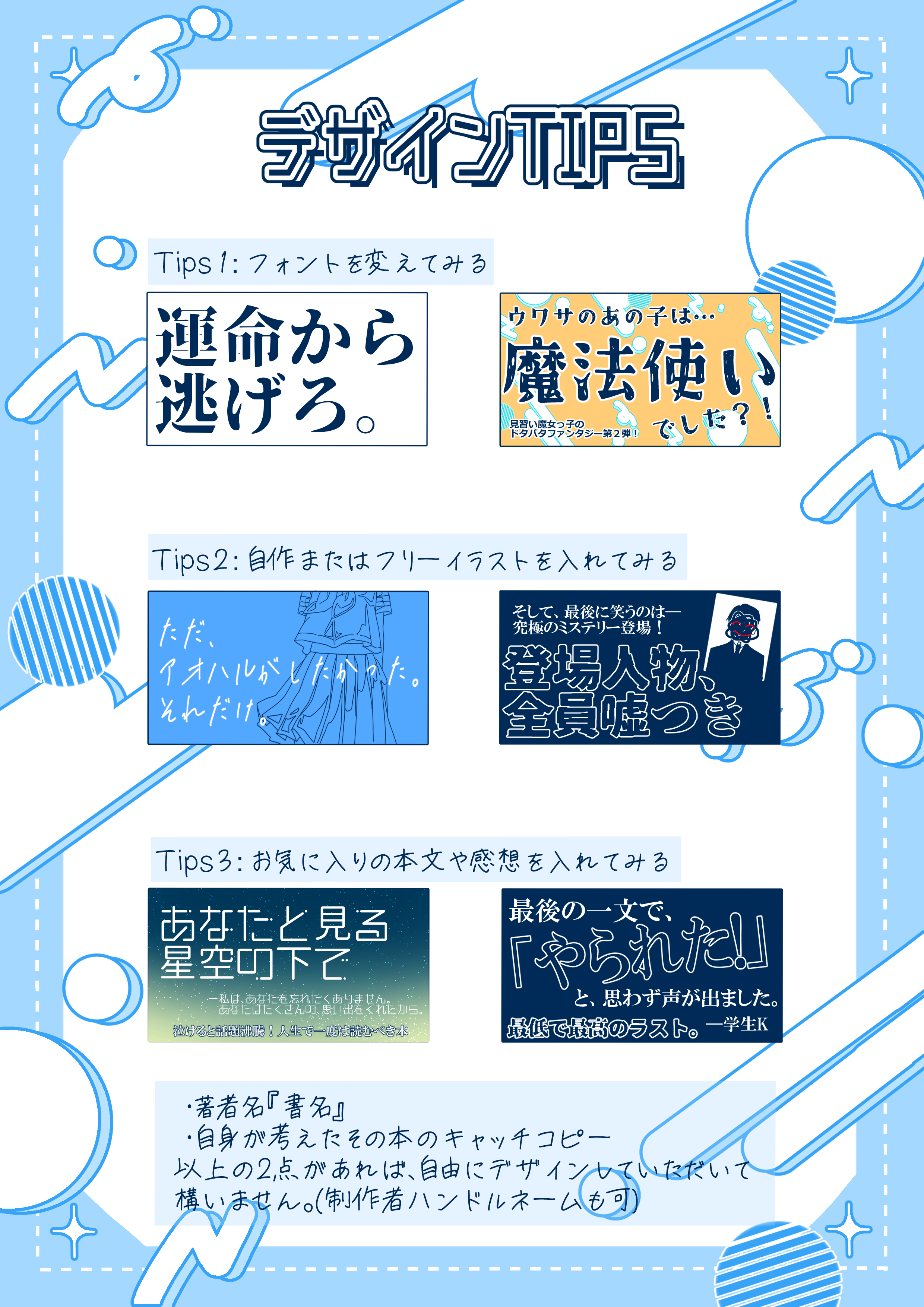

デザインが好きな方は、ぜひ帯を自由に作成してみてください。テンプレートも配布しています。

詳しくはこのページの下にあるファイルをご確認ください。

募集期間は2025年8月31日までです。

皆様のご応募お待ちしております。ご応募はこちらから。

手書きで帯を作成される場合は図書館カフェにテンプレートを置いていますのでご利用ください。

西宮キャンパス、ポートアイランドキャンパスにも設置していますので、どなたでもお気軽にご参加ください!

企画者: 文学部4年生 I