伊場田 扶弥(いばた ふみ)さん 文学部 歴史文化学科 3年次生

2024年5月22日に『多読チャレンジ』50冊を達成されました!

授業の空き時間を活用して読まれているそうです。卒業までに200冊読破を目指したいとおっしゃっていました。

以下は、ご本人のアンケートによるものです。

Q.『多読チャレンジ』 を続けるために工夫したことを教えてください。

A.楽しみながら多読チャレンジ!をモットーに進めていきました。

分からない、面白くないと感じたらすぐにやめて、レベルを1つ落とした本を読んでいました。また、挿絵が文章理解の役に立つので、それがあるものを選ぶようにしました。個人的に借りたら最後まで読まないと…と義務感が出るので、図書館1階の語学学習室で読んでいました。

Q.読みやすいと思ったシリーズはありますか?

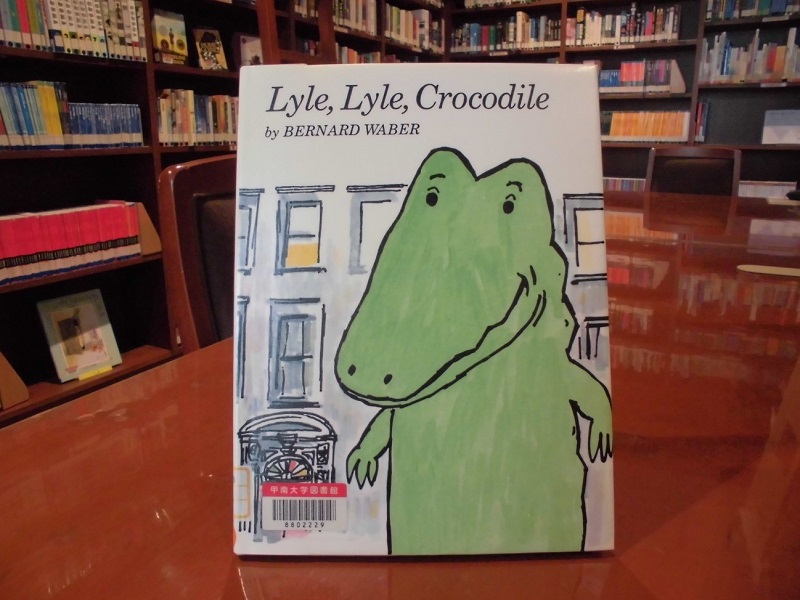

A.大判の絵本は絵も毎ページあって分かりやすく、子どもの頃の絵本をめくるワクワク感も味わえるので、楽しみながら読むことが出来ました。

絵本以外ならPenguin Readersです。個人差あると思いますが、比較的内容が入ってきやすかったです。

Q.お勧めしたい、お気に入りの本があれば教えてください。

A.Level2の『Lyle, Lyle, Crocodile』です。絵本ですが絵がかわいらしく、主人公のクロコダイルが皆を楽しませようとする気持ちに心が温まるお話です。

Q.現在、チャレンジ中の「多読チャレンジャー」に向けて、メッセージがありましたらお願いします。

A.まず何よりも、多読を楽しみましょう!自分の気持ちを最優先で!

続けることが大事なので、しんどくなったら休憩しましょう。

やる気が起きないときは、1つレベルを落としてみるのがオススメです。

せっかく多読をやるのだから、英語を嫌いにならないように、楽しみながら、少しずつ取り組んでみてくださいね。それでは良き多読ライフを!

甲南大学図書館では、多読チャレンジャーを随時募集中です。

英語多読学習に興味のある方は図書館1階カウンターでエントリーしてみてください!

25冊以上達成すればKONANライブラリサーティフィケイトの2級以上の要件にも適用されます!

☆2024年度から、継続しやすいように、新ルールになりました!

皆さんもぜひ、チャレンジしてみてください!