今秋、2016年度甲南大学秋期公開講座「大学図書館と貴重資料コレクション」を開催しました。初回に図書館学がご専門の赤瀬先生に、身近な図書館を活用する方法を、ご教授いただいた後、3回に分けて本学が所蔵する貴重資料について、それぞれご専門の先生にご講義頂きました。

また、各週、関連する本学の貴重資料を図書館エントランスホールで展示しました。

50名ほどの受講生の方々は、各回熱心に受講されており、大変好評でした。受講後のアンケートでは、「図書館の雰囲気が味わえて良かった。」「自分も本の書かれた背景を考えながら読んでいきたい。」などのご感想をいただきました。

■第1回 10月22日(土)

甲南大学文学部特任教授 赤瀬美穂先生

「身近な図書館を活用する」

ヒトは、文字を生み出す数万年前から言葉を使っていましたが、紀元前3千年頃に文字を生み出してから、急激に文化を発達させてきました。文字は文化を記録・保管・伝達するために発明されたので、文書を保管する「図書館」も約5千年の歴史を持っています。そうした図書館の現代にいたるまでの歴史から始まり、現代の図書館の役割についてご講義頂きました。

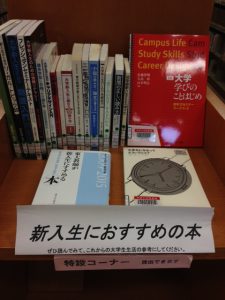

特に現在の図書館は、資料を保管するだけではなく、様々なサービスを行っています。本を分類整理して使いやすい環境を整えるだけでなく、資料について分からないことがあれば図書館員に質問できる「レファレンス」などの人的サービスもあります。また、大学に在籍していなくても、利用できる大学図書館もあります(各館のホームページなどで利用条件を確認できます)。

図書館は、調べる楽しみや、本を通して誰かとつながることができる「大人の遊び場」として活用してほしい、というお話でした。

○関連展示:本の歴史

■第2回 10月29日(土)

甲南大学文学部教授 杉浦裕子先生

「シェイクスピアの“テクスト”とは何か」

世界で一番有名な作家シェイクスピアは、同時に謎多き作家とも言われます。講義では、数多くの編纂者・研究者が取り組んできたそのテクストの謎について、様々なエピソードを交えながらご講義頂きました。

現在残っているシェイクスピアの作品には、2種類の原典があります。1つめはシェイクスピアの生前から発行された”Quarto(クォート)”版。上演期間が終わった後、パンフレットのようにお芝居のファンに購入してもらうために劇団が販売していたものです。2つ目の”Folio(フォリオ)”版は、シェイクスピアの死後直後に劇団仲間によって編纂された全集です。”Quarto”と”Folio”では、テクストが異なる部分が多く、後の編纂者を現在に至るまで悩ませてきました。

本学所蔵資料やブリティッシュ・ライブラリ所蔵資料など、世界の貴重な資料の写真やリプリント版を使った豪華な講義でした。

○関連展示:シェイクスピア関係

■第3回 11月5日(土)

神戸市外国語大学名誉教授 小浜善信先生

「九鬼周造の「時間論」」

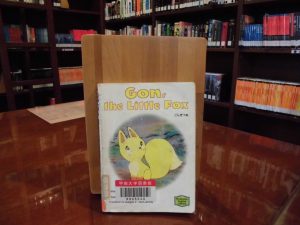

九鬼周造の著作は「『いき』の構造」が有名で、「時間論」はこれまであまり注目されてきませんでしたが、「時間論」も大変興味深い論考とのことです。講師の小浜先生が編集し、2016年に上梓された「時間論 他二編」(岩波文庫)の抜粋をテキストに、九鬼哲学の一端をご講義いただきました。

九鬼哲学を学ぶには、余りにも短い時間でしたが、哲学的な時間の捉え方などを図を使って分かりやすくご教授頂きました。九鬼が留学した1920年代のヨーロッパ哲学界では、第一次世界大戦によって「死」が身近になっていたこともあり、時間論が重要なテーマでした。九鬼は、そのヨーロッパでハイデガーやサルトルなど気鋭の哲学者と肩を並べて哲学に取り組むうちに、西洋とは異なる東洋の時間論について考えるようになります。直線や点で考える西洋の時間とは異なり、東洋では円を描くように回帰する時間が流れているというものです。九鬼は、ヨーロッパから帰国する直前にフランスで2回の講演を行い、その講演内容をまとめた「Propos sur le temps(時間論)」をパリで出版しました。

「時間論」は、東洋の考え方を西洋に説明する本であったとのことです。小さな本の壮大なテーマに改めて驚かされました。

○関連展示:九鬼周造関係

■第4回 11月12日(土)

甲南大学名誉教授 藤本建夫先生

「「日記」に中の平生釟三郎の素顔 -家長 平生釟三郎: 平生釟三郎日記を読みながら」

甲南大学には、創立者・平生釟三郎の日記が残されています。1913年から1945年まで、全187冊という膨大な量の日記には、教育者としてだけでなく、実業界、政治、社会福祉など平生の多岐にわたる活躍が記録されています。現在、甲南学園の事業として翻刻版の編集が進められていますが、編集委員として各巻に後記を執筆されている藤本先生から、家族・企業・社会的な人材育成において「家長」的な役割を果たした平生釟三郎をテーマにご講義頂きました。

平生はよく子どもたちとスポーツなどで遊ぶ父親だったそうです。また家族に加えて奨学生らも招いて、仮装クリスマス会なども毎年行っていました。また、私財を使った奨学金制度「拾芳会」の奨学生は、授業料だけでなく生活まで面倒をみていました。しかし、子どもたちには財産ではなく自立できる力を身に着けさせることが親の役割であると公言し、奨学生には将来社会国家のための身をささげることを約束させていました。

こうした平生の「家長」としての信念は、企業経営においても現れています。破たんした川崎造船所を再建するため、無報酬を条件に社長となった際、平生は従業員に対して、(上からの命令をただ実行するのではなく、)自分たちの力で会社を安住の地とする信念を持つようにと訓示を述べました。経営陣を一新し、職能性を重視した人事を断行しながらも、福利厚生を重視した経営を行ったことから、従業員に慕われたそうです。

現在、甲南大学図書館横の広場にある平生の銅像(寿像)の元の像は、川崎造船所の従業員らが 本山白雲(桂浜の竜馬像製作者)に依頼し、川崎東山学校の前に設置したものだそうです。平生の厳しく優しい父親像をうかがい知れる講演でした。

○関連展示:平生釟三郎関係