図書館報『藤棚ONLINE』

知能情報学部・田中雅博先生コラム「本学図書館の入館システムを作りました」

図書館入り口の入館の際に、通常のカードタッチの横に別のカードリーダーが設置されていて、「それもタッチしてください」という表示が、3月頃から7月末まで続きました。入館される皆さんは、よくわからないけど何か面倒だなと思っていたのではないかと思います。

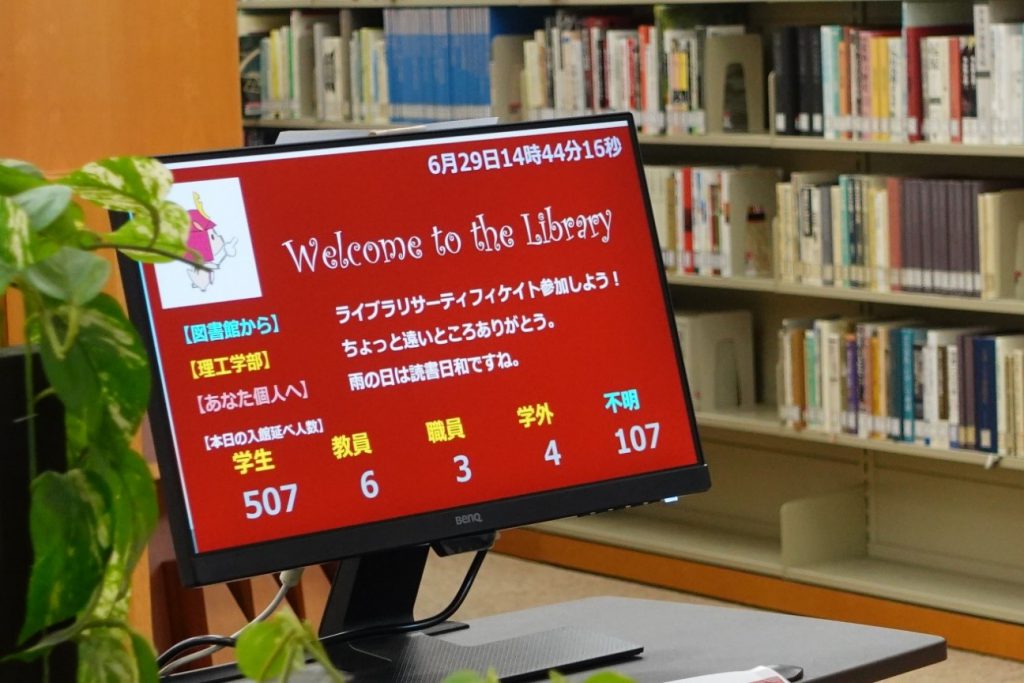

8月以後、扉を常時開放状態にする、新しい入館システムに変更になりました。現在は、旧システムを停止させ、ゲートは常にオープンな図書館になっています!

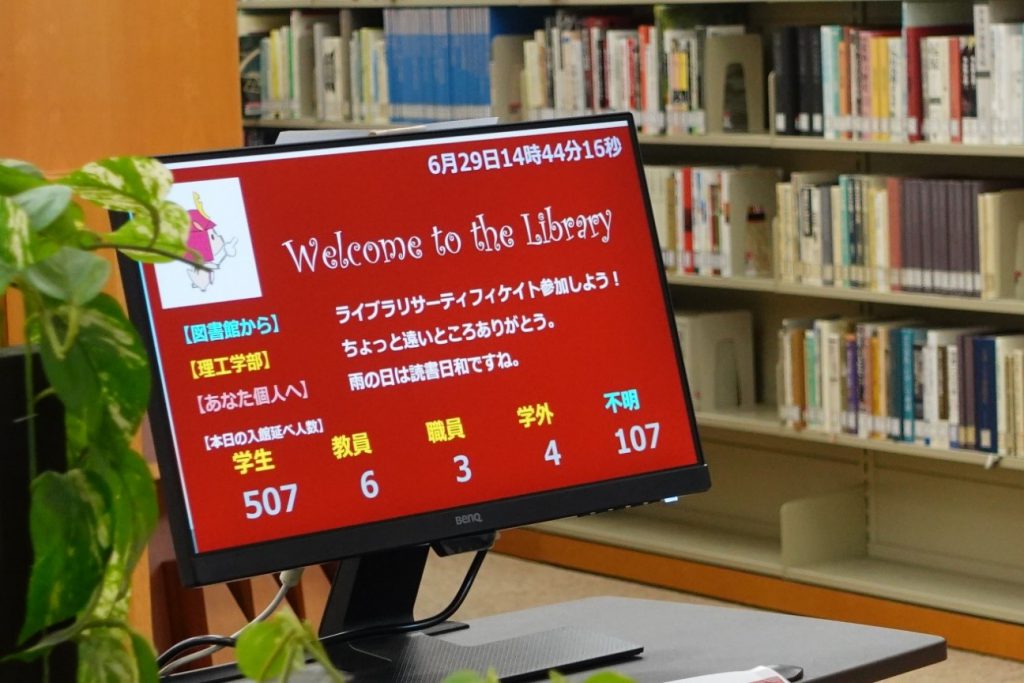

入館時にはゲートの上に設置してあるカードリーダーにIDカードをタッチしていただき、そのまま通過してください。カードを読み取れれば読み取り成功音が出されます。カードから個人IDを読み取り、それに従って3つのメッセージ、すなわち(1)図書館からの一律のメッセージ、(2)学部ごとのメッセージ、(3)個人ごとのメッセージ(ない場合は、ここにも別の一律メッセージ)がカードタッチ後、一定時間表示されます。カウンターから呼び出しがある方は、音声メッセージも出ます。別のセンサーで通過確認をしており、通過時にも音がでます。一方、IDカードを使わずに入館した場合は、ブブーという音で警告のメッセージが出ます。また、入館ゲートから退館しようとした場合も同じく音が出ます。音と表示がいろいろ出るようになっていますから、よく確認してください。カードが別の大学のものであったり、期限切れ、再発行時に無効になったカードなどを検知したりしたときはエラー表示がなされます。同じカードを続けて読ませようとしたら、しばらく動作しませんので、注意してください(一度のタッチで複数回読み取る誤動作を避けるための措置ですので)。手作りですから、さらに今後、機能を追加したり、図書館システムと連携させたりすることも原理的には可能です。

大学が業務として使うシステムを、教員あるいは学生を含む研究室が作るというのはあまり例がないかもしれませんが、実は大学は、大学が必要とするものを中の教員や学生らが作ってそれを実験してみるという格好の場だと思っています(本システムづくりには学生は参加していませんが)。

私の研究室では、7~8年前から数年前頃、同じく図書館入り口にKoRo(コロ)という、ディスプレイとインタラクティブに手の動作で指示を出し、Leap Motionというセンサーでそれを読み取り、動画を自動選択して進行する図書館館内案内、さらに、入館者自動検知、ディープラーニングによる顔認証、スクレイピングによる電車の遅延情報提供や気象情報の提示と、季節や天候に基づく俳句の提示、体操判定、ロボット音声での返答をする図書館職員との音声通話など、多種多様な機能を盛り込んだロボットを作って置かせてもらっていました(KoRoのボディは和田先生が主体的に設計して作られたものです(現在は、13号館玄関にあります。「KoRo、どこに行ったのかな?」と思っている方、是非13号館に来てみてください。会えますよ!)。KoRoの場合は、図書館自身の必要性というよりも、無理を言って置かせてもらったという感じでしたが、その時も図書館にはご理解いただき、当方の研究室アクティビティは大いに高まりました。設置場所も動線の脇にあって、無視すれば何も気にしなくてよいものでした。それに比べれば、この入館システムは単機能で技術的にも特段の新規性はありませんが、これを使わなければ図書館には入館許可がおりないという、図書館が必要としている業務用のシステムであるという点がKoRoとは根本的に異なっています。大学は、このように、実験の場として、あるいは、さらに、業務への応用の場として利用が可能であることを示すことができました。

振り返ってみるに、知能情報に限らず、それぞれの学部では、研究している内容が大学そのものに関係づけられるものもいろいろあると思います。大学そのものを研究・実験対象として利用することもできる「中規模」大学の良さを本システムの開発を通じて実感じました。

なお、手作りですから、いろいろ粗もあると思います。何かお気づきのことがあれば、是非知らせてください。可能な範囲で改良を続けていきたいと思います。