図書館報『藤棚ONLINE』

知能情報学部・田中雅博先生 コラム 「私の本棚」

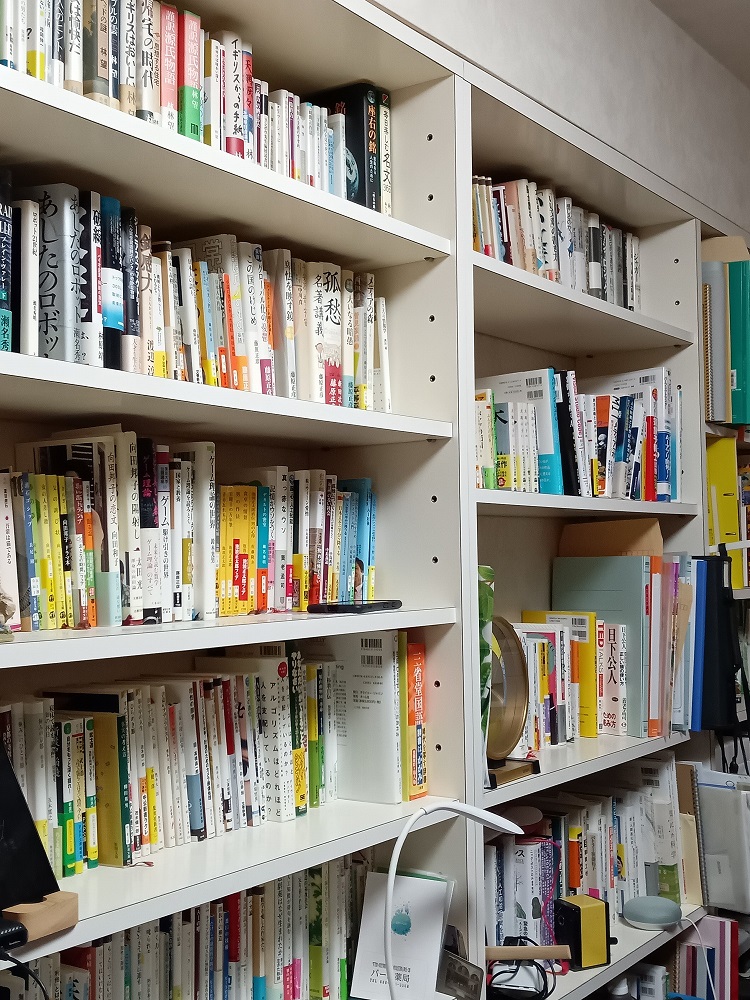

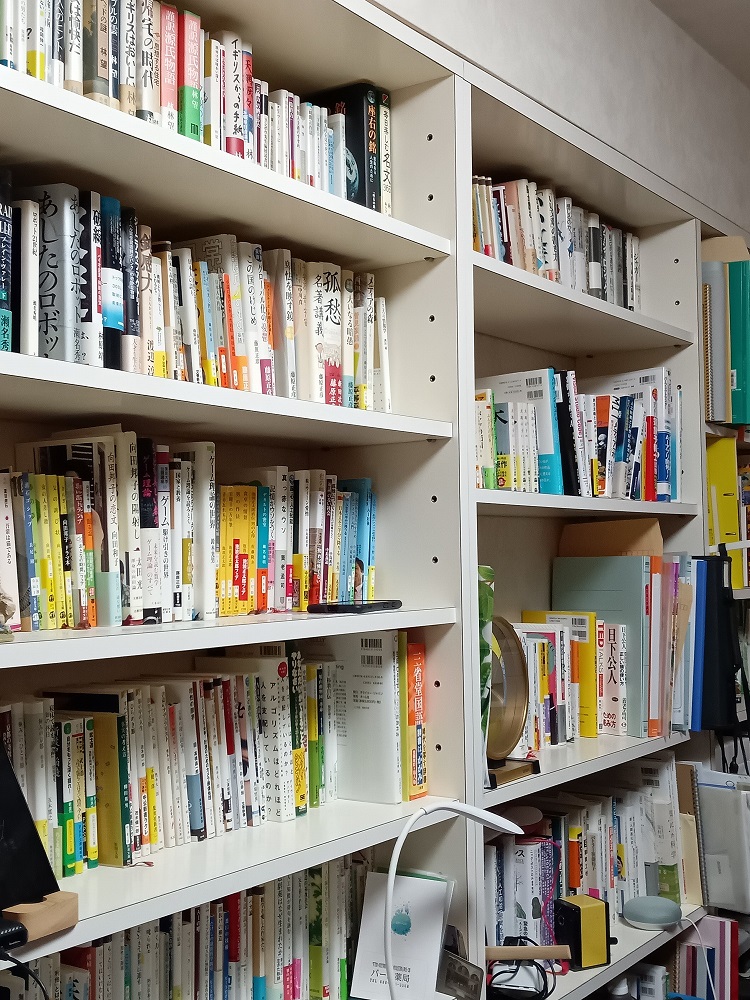

23年前に甲南大学に赴任したしばらく後から、通勤の便利さのためにマンションに住むようになってから、自宅であまり本を増やすことができなくなりました。マンションを買うときに、私の使う部屋の壁一面に本棚を作りつけてもらいましたが、それも大したキャパシティではなく、さらに、あろうことか、妻は断捨離の番組を見るのが趣味で、ことある毎に私に「本を断捨離しろ」と言ってうるさいのも災いしています。

文系には、自宅で主に仕事をしている先生もおられると思いますので、はっきりさせておくと、ここで言っている「本」とは、通勤の電車の中などで読む、隙間時間用の娯楽のためのものです。研究室にはもちろん大量の本が入る棚がありますが、そこには研究関係の専門書やファイル、コンピュータ関連の消耗図書がひしめいていますので、私の私物が入る余地はほとんどありません。かくして私は自宅に、幅80cmの棚が二十段ほどある作り付けの本棚に入るだけの本しか溜めることができないのです。ちなみに、私は夏休みであっても大学に来て仕事をしていますので、基本的に家には仕事関係の本はほとんど置きません。

保久良神社(神戸市東灘区本山町―撮影:田中先生)

保久良神社(神戸市東灘区本山町―撮影:田中先生)

本が好きな人はたくさんいて(私も大の本のファン!)、中には立花隆のように、本は自分の脳の一部のようなものであって、建物全部書架で、どこにどんな本があるか覚えていて、必要とあればすぐに本を調べるというタイプの人がありますが、私は断捨離好きの妻による洗脳のせいか、数年開くことがない本は結局読まない本だからいらないという考えを一応理解しています。目が衰えてきた今、本を精力的に読むことができる残り時間はそんなに長くないということも感じています。学生時代から持ち続けていた、色の変わり果てた何冊かの教科書は、ここ数年でほぼすべて捨てました。

私は、本を買うのが好きで、毎週のように近所の大型書店に行っては、本を購入します。最近コロナ渦で少しペースが落ちましたが、やはり書店に行っています。そこで、私は、まずは新書か文庫本を狙います。これは安いということ以外に、棚を低く設定できていいということと、厚みも薄いという利点もあるからです。そして、もう読むことはないと思う本から処分します。買い足す量と処分する量が均衡していますから、一定の本棚ですんでいるわけです。

購入に際しては、大きくは、著者の名前を見つけたら買う本と、中をめくってみて買う本があります。前者の例としては、林望、藤原正彦、立花隆、内田樹、中島義道、養老孟司、向田邦子、夏目漱石、内田百閒、池波正太郎、福岡伸一、伊藤亜紗、森博嗣、飯間浩明などがあり、自分が熱狂しているときは、新刊が出ればすぐに買いました。

処分するほうは、ハウツーものから断捨離の対象となりました。サンデル教授のものも、私は早く飽きてしまいましたので、一度読んだら処分の対象となりました。数多く出ている「スタンフォードもの」もそうです。買ってはみたけども、全然価値が見いだせなかった本も、あっという間に本棚から消える運命にあります(あえて著者の名前は出しませんが)。

いま本棚に残っている本は、文章の書き方に関する本(これはハウツーものとは思っていません)、哲学的なもの(再度読みたくなります)、人工知能(これは、土日に持ち帰り仕事をするためにやむなく)、そして、最も多いのはまだ読むことがあると思うばらばらの本です。すでに見切り処分した本は買ったのが無駄だったということではなく、頭に入りやすいので一度読んだらもういらないという判断をしたものです。こういう本こそ、借りて読むべきだったのでしょう。そして、まだ読んでいないが、これからいつか読むつもりという本はほとんど単行本です。私のルールでは廃棄対象なのですが、立派な装丁と高い価格が幸い(か災いか)して、捨てきれません。こうやって、いま本棚に乗っている本は、フィルタをかけて残った、自分にとって価値のある本と、良いか悪いか判断できていない本ということになります。

田中先生の本棚。

田中先生の本棚。

ちなみに、実家に帰ったら、中学、高校時代に買った、明治、大正頃の文芸作家やロシアの文豪などの文庫本がたくさんありましたが、残念ながら、紙が色あせて到底読める状態ではなかったので、全部捨てました。

ブログ読者の皆さんには何の役にも立たない記事になってしまったかもしれませんが、役にも立たない本を読むということも、脳内ホルモンの分泌をよくすることに貢献するかもしれません(何の根拠もありませんが)。ぜひお試しを。