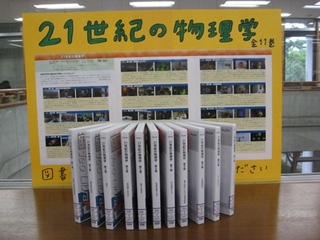

☆新入生向けの図書案内

著者:J.M. ロバーツ著

タイトル:『世界の歴史:図説』1巻~10巻

出版者: 創元社

出版年: 2002-2003

配置場所: 図書館1階開架一般

請求記号: 209/10/2001

著者:Neil MacGregor

タイトル:A History of the World in 100 Objects

出版者:Allen Lane

出版年:2010

配置場所: 図書館1階開架洋書

請求記号: 209//4011

If you study seriously your courses will keep you fairly busy, but having the wonderful resource of a university library at hand is a not-to-bemissed opportunity. While your formal courses will comprise the core of your university education, by making good use of the library, you can educate yourself on a whole range of fascinating topics. And you can also do a lot of reading just for fun. You will be able to read in full the works of literature that you might before have only seen in extract. You will be able to study subjects you didn’t have time for, or are not usually available in high school. You should be able to start finding out more about everything you wanted know but couldn’t when you were cramming for your examinations.

When I started university I knew that my education up till then had been very selective and narrow. For example I had studied no history in high school, and indeed unlike Japan, ‘world history’ did not even exist as a subject in any Australian school.So while I enrolled in Economics and Japanese courses I began my own ‘education’ beginning with reading general works in history. The university library proved to be treasure house.

World history is actually one area in which I would urge all students to gain a general knowledge. As our lives become ever more intertwined, we all need an understanding of how our societies and our international connections have evolved. Those who missed studying world history in high school, can now start filling this gap.

One very readable world history in the library is「世界の歴史 : 図説」J.M. ロバーツ著(創元社 2003). This is introduction in 10 volumes – don’t let this put you off, the original English book was only one volume in its un-illustrated edition. If you have already read a Japanese history, you might like to compare its perspectives with those of this British one. You don’t have to borrow books to read from beginning to end. You can also just browse among them when you are studying in the library and need a break from your own subject. For those of you that feel up to the challenge of reading something in English, you might be interested in a recent bestseller that brings history alive ― Neil MacGregor’s “A History of the World in 100 Objects” (Allen Lane 2010). There is a bonus. This book is based on a series of radio programmes, and you can listen to the original broadcasts (less than 15 minutes each) for free on the BBC’s radio 4 website (http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/).

Objects from Japan in the book include a Jomon pot, a Heian mirror and the Hokusai print of “The Great Wave”. An interesting point of the book is that many of the objects, emblematic of particular cultures, were made with materials and knowledge gained from global networks. The Jomon pot is an exception being uniquely Japanese. But Hokusai’s print, a genuine symbol of Japan recognised the world over, was made using a synthetic blue dye invented by Prussians, and probably imported from China. It is a product of the global era.

甲南大学図書館報 藤棚(Vol.28 2011) より