図書館報『藤棚ONLINE』

知能情報学部・木原眞紀先生より

日々,理系離れ・特に数学離れが多いことをひしと感じる今日この頃.

1人でも多く数学に興味を持ってくれる方が増えてくれたら良いなと思ったので,この本を紹介するために筆をとりました.

私,木原の昔話や,研究者とは?という内容にも少し触れるため,長くなりますが,お付き合いいただけたらと思います.

みなさんは自分の記憶がある日を境にきっちり80分間しか持たないとしたら,どのような日々を送るでしょうか.

例えば,友人とお昼に食べたパスタ,家族と交わした会話,そして,自分が学んだこと・考えたことの全てが失われるということです.

この本は,80分しか記憶の持たない「博士」,とその「博士」の家で家政婦として働く「私」そして,「私」の10歳の息子「ルート」が,数学を通して優しく穏やかな時間を過ごす,そんな心温まる物語です.

このブログを執筆するにあたり,久しぶりに読み返してみましたが,やはり何度読んでもあたたかく,優しい気持ちになれる1冊でした.

例えば,中学生や高校生の頃に学んださまざまな数学の定理があると思います.

それらの定理はかつての数学者たちが

「その主張は正しいか」「どんな時でも必ず成り立つのか」「成り立たない例はあるのだろうか」

などのことをたくさん考え,きちんと整備してきた結果,今私たちが「公式」のようにツールとして扱うことができるのです.

これらのことを調べるために,数学者たちは何日も,何週間も,何ヶ月も,時には,何年,何十年という長い時間をかけて取り組むのです.

そのような数学者にとって,すでに数学に関する基礎知識は十分にあったとしても80分しか記憶が持たないということは,考えついたアイディアを取り組んでいるそばから忘れてしまうし,仮にそのメモを残していたとしてもそこに至る過程すらも忘れてしまう,非常に致命的で恐ろしいことです.

しかし,そこでの苦労などが記されているわけではなく,記憶できなかったとしてもなお数学を愛している「博士」と「私」と「ルート」の穏やかで温かな日々だけが描かれているのです.

この本と私の出会いは,中学生の頃付き添いで行った本屋さんで母に購入してもらった日だったかと思います.

この本は,中学生の私を含め多くの数学者でない人に数学の美しさを知らせた作品であるということで,日本数学会にて出版賞を受賞しています.

中学生といえば「数学ってそもそも何の役に立つの?」,「数学の勉強って意味があるのかな?」などの疑問を少なくとも1度は抱えたことがあるのではないでしょうか.

中学生の私も例に漏れずそのうちの1人でしたが,そんな私に「数学とは,そこにあるだけでとても美しく,素敵なものである」と思わせてくれたのがこの1冊でした.

この本は,何度も読み返している作品の1つなのですが,その理由の1つとして「博士」の数学との向き合い方にあります.

「博士」は数学を愛し,数学に対して決して驕らず,謙虚で誠実な方です.

例えば,「数」は,そして「数学」は人間が発明したものではなく,「発見」したものだと「私」に話します.

なぜならば「博士」は

『数学は人間が発明したものではない。人間が生まれるずっと以前から、誰にも気づかれずそこに存在している定理を掘り起こすんだ。神の手帳にだけ記されている真理を、一行ずつ、書き写してゆくようなものだ。その手帳がどこにあって、いつ開かれているのか、誰にもわからない。』

『人間が発明したのなら、誰も苦労はしないし、数学者だって必要ない。数の誕生の過程を目にした者は一人もいない。気が付いた時には、もう既にそこにあったんだ。』

のように考えているからです.

数学を扱う研究者となった今の私(純粋数学が専門ではないので数学者というのは躊躇いますが,応用数学ということで…)にとって,「博士」のこの考え方は,恐れ多くも共感せざるをえません.

他にも,実は研究者をやっていると「その研究は何の役に立つのか」を問われることがとても多いです.

もちろん,世の中の役に立つこと,それは研究の大きな意義です.

しかし,例えば1つの数学の性質を見つけたからといって,それが世の中の役に立つとは限らないことも少なくありません.

たまに「この発見は意味がないかもしれない」と落ち込むこともあります.

そんなとき『実生活の役に立たないからこそ、数学の秩序は美しいのだ。』という「博士」の一言に救われたりします.

さらに「博士」は数学の知識をあまり持っていない高校中退の「私」や10歳の「ルート」に対してもとても真摯に素直に向き合います.

例えば2人が発見したどんなに拙い数学の性質や数学への取り組み方であっても,絶対に否定したり馬鹿にすることはありません.

「博士」にとって,そして「私」と「ルート」にとって,

『博士の幸福は計算の難しさには比例しない。どんなに単純な計算であっても、その正しさを分かち合えることが、私たちの喜びとなる。』

だからこそ,「博士」は2人の主張を丁寧に聞き,どのように考えその結論に至ったかを尊敬し,賞賛します.

そしてこれは主張が正しいときにだけそのようにするわけではなく,何も答えられない・突拍子もない間違いすらも愛を注いでくれるのです.

大学の先生を含め研究者は皆,日々自身の研究について,悩み,ひたすらに真摯に,そして謙虚に研究に向き合って仕事をしていると思います.

学生さんたちの中には,先生は「怖い」「厳しい」「何を考えているのかわからない」と感じている方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません.

ですが,安心してください.

その先生もきっと,「博士」が記憶が80分しか持たない病気になったとしてもなお数学を愛しているのと同じように,自身の研究について考えることをやめられない,自身の研究を愛している人々です.

そして,「ルート」や「私」,そして学生の皆さんのように突拍子もない間違いや答えられない,ということを散々経験してきた人々であり,かつ,それに愛を注いでくれる「博士」と同じ研究者なのですから.

疑問に感じること・気になること・困っていること・知りたいことがあったら,「ルート」や「私」のように,素直に話してみるといいかもしれません.

数学に関する難しい知識を持っていなくとも,この1冊を手にしてくださった方をきっと穏やかな気持ちにしてくれる,そして今までやってきた「数学はこんなにも美しいのだ」と教えてくれる,そんな1冊かと思います.

良ければ手に取って読んでみてください.

そして,願くば1人でも多くの方が数学に少しでも興味を持ってくれますように.

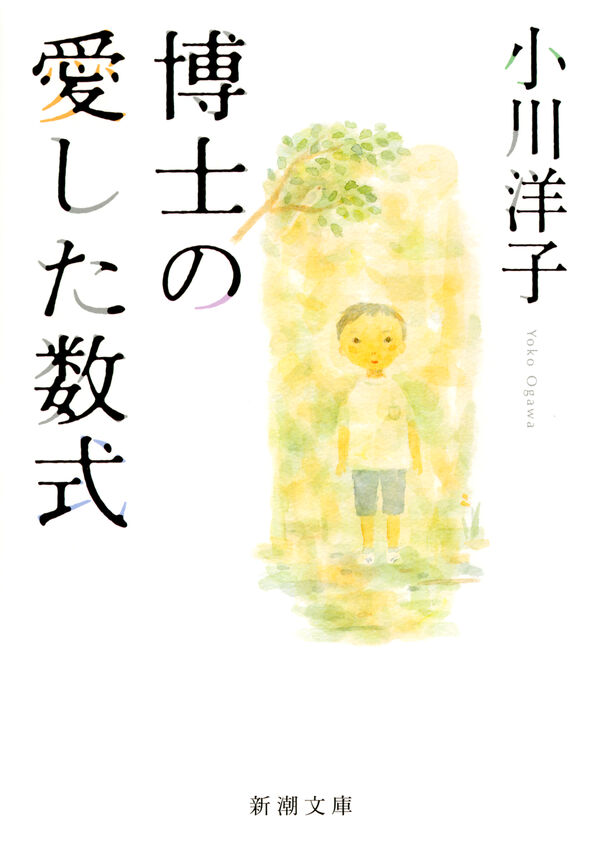

小川洋子 著

『博士の愛した数式』新潮社, 2003 2階中山文庫 913/O

※文庫版 1F開架小型北 SB913/O