文学部 3年生 友江 輝人さんが、文学部 佐伯 暁子先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)

Q . 本を読むのは好きですか。

A . 好きです。小説を読むのも好きですが、最近は論文を読むことが多いです。

Q . どんな本を読まれることが多いですか。

A . 日本語学関係の論文や、感動する小説を読みます。

Q . どういった時に本を読まれますか。

A . 通勤の際には小説を読み、研究室や自宅では論文を読みます。

Q . 日本語学に興味を持ったきっかけを教えて下さい。

A . 大学生の頃に日本語学の入門講義を受け、一番身近な日本語の世界にこんなに色んな世界があるんだと驚いたため。

Q . 日本語の魅力について。

A . 細やかで繊細な表現ができるところ。

敬語に代表されるウチとソトを意識した、上下関係だけではない気配りを感じることができる日本人らしさが言語にも表れているところ。

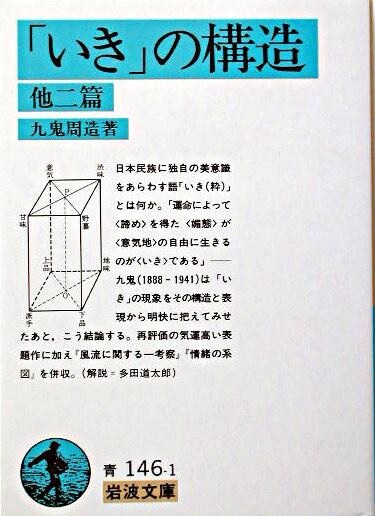

Q . 日本語学を学ぶにあたっておすすめの本はありますか。

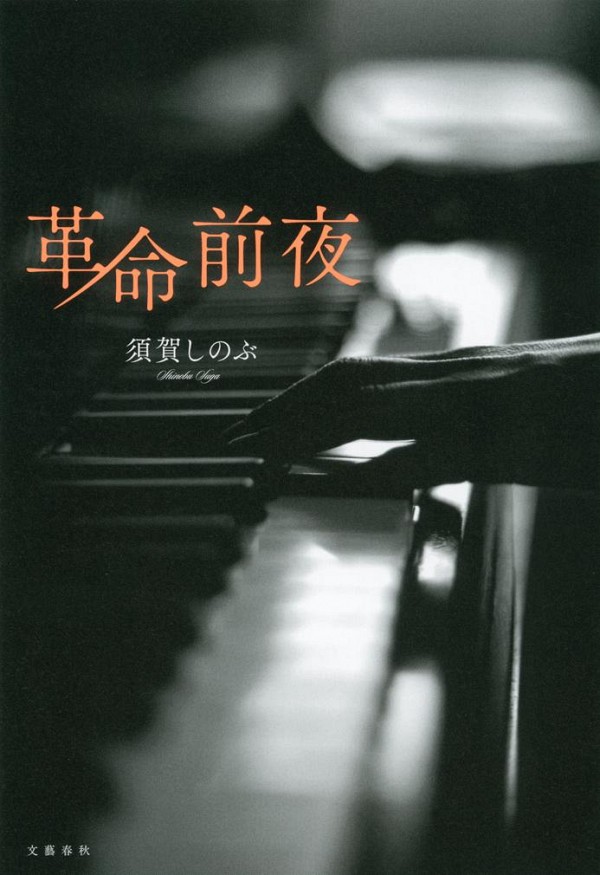

Q . 好きな作家や作品について教えて下さい。

A . 原田マハ『本日は、お日柄もよく』(徳間書店)

Q . 先生の考える読書について。

A . 視野が広がるもの。大学での学びの醍醐味は、人とディスカッションをして他者の考え方・見方を知ることだと思うのですが、そのためには、まずは自分一人で考えをよく練った上での思考があり、それをみんなの前で発表し、他者の意見を知ることで深まっていくものだと思います。そのための土台を育てる上で読書は大事だと思います。それは、社会に出てからどんな世界でも必要となるものだから、自分なりに考えを持ち視野を広げる力を養うのも読書かなと思います。

─インタビューを終えて。

お忙しい中、気さくに対応して頂きました。

先生が日本語学に興味を持たれた理由や、先生の考える日本語の魅力についてもお伺いすることができて、僕自身とても興味深く、とても良い時間を過ごさせて頂きました。

先生の読書に対する考えは、社会に生きる全ての人がいつまでも大切にすべき考え方だと思いました。僕も学びを深め視野を広げる土台を養っていくために、これからも読書に励んでいこうと思います。

<佐伯 暁子先生おすすめの本>

原田マハ 著 『本日は、お日柄もよく』徳間書店 , 2013年

(インタビュアー:文学部 3年 友江 輝人 )