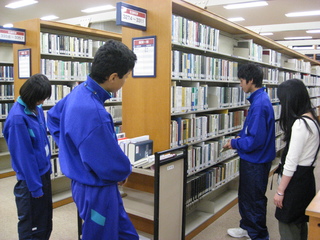

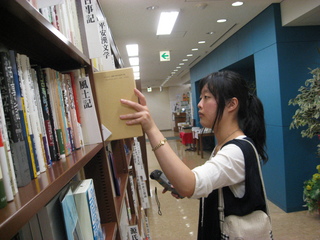

11/11(月)~11/15(金)までの5日間、神戸市立本山南中学校2年生3名を受け入れました。図書館、サイバーライブラリ、雑誌館でのさまざまな作業を通して、何事にも一生懸命に取り組む姿が印象的でした。

本山南中学生が作成したブックカバーを図書館1階カウンター前で11月末日まで提供しています。また、おすすめの本やレビューを2階中山文庫コーナーに展示していますので、ぜひご覧ください。

投稿者「図書館」のアーカイブ

『日経テレコンを使った業界・企業分析講座』開催します!

図書館ではキャリアセンターと共催で、『日経テレコンを使った業界・企業分析講座』を開催します。

就職活動はもちろん、レポートや卒業論文などを書く時の企業情報収集に役立ちます!

1年生から大学院生まで参加できます。

日経テレコンを使った業界・企業分析講座

日時 : <第1回> 11月12日 (火) 1 6 : 3 0 ~ 1 7 : 3 0

<第2回> 11月13日 (水) 1 6 : 3 0 ~ 1 7 : 3 0

※両日とも同内容

会場:241講義室

みなさん、業界や企業の情報はどうやって調べていますか?

・企業の業績や財務状況はどうやって調べる?

・その企業の社風や特徴は?

・B to B 企業はどうやって見つける?

・甲南大学OBが活躍している企業は?

・地元有力企業ってどんなところ?

この講習会に参加すると、その情報の探し方がわかります!

MyKONANにて、11/11(月)17:00まで申込受付中です(各日70名、先着順)。

キャリアセンターから申込受付の案内が掲示されていますので、そちらから申し込んでください。

日経テレコンは、上場企業の約7割が使っているデータベースです。

社会に出てからも使いますので、就職が決まった人も学生のうちに使い方を覚えておきましょう!

この機会にぜひ参加してください。

10月30日(水)ギャルリー・パンセで、ビブリオバトルを開催しました。

10月30日(水)ギャルリー・パンセで、ビブリオバトルを開催しました。

テーマは「恋愛」です。

5名の方が本の紹介を行いました。

★『Y / 佐藤正午』文学部日本語日本文学科3年 香川文菜さん

★『ニシノユキヒコの恋と冒険 / 川上弘美』文学部日本語日本文学科3年 柳清裕子さん

★『ペンギン・ハイウェイ / 森見登美彦』文学部日本語日本文学科2年 川嶋健佑さん

★『十四歳の遠距離恋愛 / 嶽本野ばら』文学部日本語日本文学科3年 岡田朋之さん

★『姫のためなら死ねる / くずしろ』文学部日本語日本文学科3年 隅裕胡さん

チャンプ本に輝いたのは、柳清裕子さん発表の『ニシノユキヒコの恋と冒険』でした。

参加者からは、

「読んでみたい本があって面白かった。次回もあればぜひ参加したいです。」

「とても面白かった。」

「本を読む良いきっかけになった。」

という声がありました。

図書館1階カウンター前では、ビブリオバトルで紹介した本を展示しています。

是非、ご覧ください。

藤井敏司(フロンティアサイエンス学部)他執筆 『元素111の新知識: 引いて重宝、読んでおもしろい』第2版 増補版

<教員自著紹介>

私達の身の回りにある様々なモノを原子の世界までバラバラにすると,たった100種類ちょっとの元素から出来ています。何人かの役者さん達の組み合わせで様々な舞台ができあがる演劇に似ていると思いませんか?

この本には,100人ちょっとの役者達の個性あふれるプロフィールが書かれています。 気になる役者のプロフィールを拾い読みしてください。読後,世の中の見え方が少し変わっているかもしれませんよ。

■『元素111の新知識: 引いて重宝、読んでおもしろい』第2版 増補版

桜井 弘(編) 藤井敏司 他執筆 講談社 2013年2月

■請求記号 431.11//2022

■配架場所 図書館1階開架一般

■著者所属 フロンティアサイエンス学部 教授

■先生からのお薦め本

『世界で一番美しい元素図鑑』セオドア・グレイ著(創元社)2010年11月

請求記号 431.11//2012

配架場所 図書館2階参考図書

「元素111の新知識」では掲載できなかった元素の美しい写真がいっぱい!

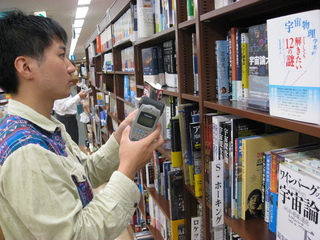

2013年度 店頭選書を実施しました。

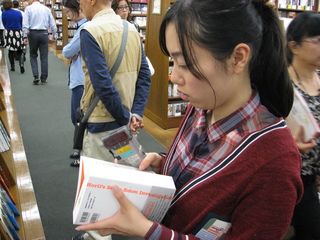

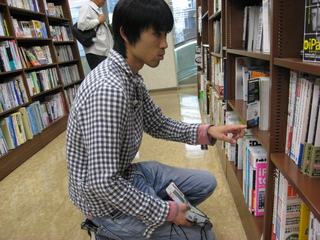

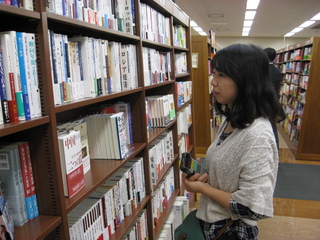

10月22日(火)、ジュンク堂書店大阪本店にて、学生5名と職員が図書館の本を選書しました。

図書館に置いて読んでもらいたいという本を書棚から選んで、ハンディーターミナルで裏表紙のISBN(バーコード)をスキャンしていきました。

**経営学部4年 谷口さん からのコメント**

私は初めて店頭選書ボランティアに参加しました。ジュンク堂さんはたくさんの本があり、初めはどんな本を選べばいいかとても迷いました。

私は本を読むのが好きなので、よくミステリー小説を読みます。しかし、勉強に関する本も選ばなければならなく、少しプレッシャーでした。

とりあえず興味のある本を選んでいましたが、徐々に「こんな本をみんなに読んでほしい」「この本を読むとみんな勉強になるのでは」と考えながら選ぶようになりました。

すると本を選ぶことが楽しくなってきて、2時間という時間はあっという間に過ぎてゆきました。

ぜひ、みなさんに私が選んだ本を読んでほしいです。そして少しでもみなさんの知識となって、こんな本もあるんだな、と興味を持っていただきたいと思います。

図書館に私の選んだ本が並ぶ日を楽しみにしています。

**大学院 自然科学研究科1年 野々口さん からのコメント**

今回、参加者の中では理系は私だけだったので、専門分野はもちろんのこと、物理や化学など、専門とは異なる分野に関する本も選んだ。

本の選択は学部生に読んでもらいたいものを基準としている。制限として、コミック、雑誌、文庫、新書、ハウツーもの、ワークブック、政治家・宗教家の著作、付属資料のあるものは対象外となっているが、それ以外なら何でもよく、資格本、就職・部活動関係のものでも選ぶことができる。

理系の専門書は選択が難しいものがある。研究内容が違えば読む本が全く異なる場合があるからだ。また、基礎的な本だと教科書で代用できるため、わざわざ図書館で利用しないかもしれない。プログラミングに関する本であれば、種類こそ多いが、メジャーなCやJava関係ならともかく、マイナーなものだと学部生はなかなか利用しないのではないのだろうか。そうこう考えているうちに、周りが100冊200冊選びだしたのに対して、私が選んだ本は午前で30冊にも満たなかったのだった。午後からは部活動や趣味など自分の読みたい本を中心に選び、午前よりも多く選ぶことができたが、それでも100弱といったところだ。

日頃、私は文庫や雑誌を選ぶことはあっても、専門書は授業の教科書や教授に指示された本や研究に使用する本を読むばかりだったので、こうして自分から、しかも大量に専門書を選ぶ経験が少なかった。今後は知識を増やすために、これまで目を向けてこなかった棚をじっくり見てみようと思った。

**経済学部3年 平尾さん からのコメント**

今回初めて参加させていただき、司書になったような気持ちでした。司書という職にあまり興味がなく何してるのか知らなかったのですが、このように本を選んでいるのだと知りました。学部で使う本など滅多に時間をかけて見ることはないのですが、今回やってみて興味が湧きました。

何事もチャレンジが大切だと思いました。

**文学部日本語日本文学科3年 堀井さん からのコメント**

初めて店頭選書に参加しました。

なるべくレポートなどで使えそうな本を選んだつもりですが、冊数が多くなってしまい、司書さんたちに負担をかけてしまいました。

でも活動は楽しく、図書館業務に少し関われたのもうれしかったです。

また機会があれば参加したいと考えています。

**経済学部4年 青木さん からのコメント**

人生初、選書をしました。私は経済学部に所属しているので、経済に関する読み物を180冊ほど選びました。そして、経済学を専攻している方々以外の人が、それらを読んでもなるべく理解し易そうな本を選出させて頂きました。しかし、私の好きな分野である「経済思想」が選んだ本の半分を占めているのはご愛嬌として許して欲しいです。午前から夕方までの長時間の作業でしたが、選書という体験は素晴らしかったです。多くの本を読んで目も肩も疲れましたが、それ以上に私の持つ経済の知識が少しばかりか広がりました。

私は4年生でもう卒業です。もしも興味のある下級生は次回参加したほうが良いと思います。この経験に損はありません。

ご協力いただいた学生さん、ありがとうございました。

図書館では年1回、店頭選書を実施しています。

興味を持った人は是非次回参加してみてくださいね。

鈴木基史(会計専門職専攻) 『法人税申告書 別表4・5ゼミナール』平成25年版

<教員自著紹介>

実務上、法人税の勉強の終着点は、申告書が書けるかどうかにあります。法人税の申告書は頁数代わりに、別表1、別表2…といういい方をしますが、中心になるのは別表4(税務上の“損益計算書”)と、別表5⑴(税務上の“貸借対照表”)の2枚です。

本書では、この2枚の表に的を絞って、それぞれの表の役割、相互関連、さらには各種ケースの書き方を詳しく解説しており、別表4・5に関し問題となる論点は、本書に網羅されています。

■鈴木 基史『法人税申告書 別表4・5ゼミナール』平成25年版 清文社 2013年8月

■請求記号 345.3//2215

■配架場所 図書館1階開架一般

■著者所属 会計専門職専攻 教授