経済学部 1年生 村井 舜さんからのおすすめ本です。

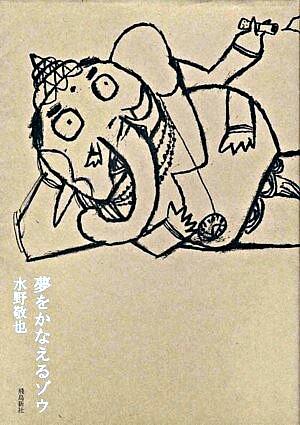

書名:夢をかなえるゾウ

著者 :水野 敬也 著

出版社:飛鳥新社

出版年:2007年

人間の身体にゾウの頭、四本の腕を持ったインドの神様“ガネーシャ”をご存じだろうか。

どうやらガネーシャが言うにはモーツァルトもピカソもビル・ゲイツをも育てて有名にしたのは彼らしい…

子供の頃から何度も先生や、その他の大人の方から聞かれた言葉に「将来の夢は?」というものがある。そのように聞かれれば多くの人はプロ野球選手に芸能人、医者や経営者など世間的に見て成功している人を答えることだろう。では彼らのように夢を叶え、成功するためにはどうすればいいのだろうか。その方法をなぜか関西弁を話すインドのゾウの神様“ガネーシャ”は(あんみつと引き換えに)教えてくれる。

自己啓発本といえば筆者の成功談を堅苦しく書き綴ったものが多く、少し読みにくいように感じることが多いが、この本はそうではない。著名人のほとんどはワシが育てたと自称するインドの神様ガネーシャと自分を変えたいと話す主人公との会話形式でこの本のストーリーは進んでいき、その中には日本人にもよく知られている別の神様も登場する。ガネーシャからは簡単な課題が与えられ、その課題を主人公は一つひとつこなしていくことでだんだんと成長していく。会話形式で進んでいくのでとても読みやすく、本を読みながら自らできることは実践してみることで主人公と一緒に自分自身も成長していき、ときにはガネーシャにツッコミをいれたくもなるとても読みやすくおもしろい本である。

今までとは違う自分になりたい、変わりたいと思ってはいるが行動を起こせていない人、なにか大きなことをしてでも自分を変えなければいけないと思っていないだろうか、そんなことはない日常の些細なことを意識し行動するだけで自分を変えられる、自分を成長させることができる、そう気づかせてくれる一冊になっている。

私は大学生の間にこの本に出会い、読むことができてよかったと思っています。興味を持たれた方はぜひ読んでみてください。