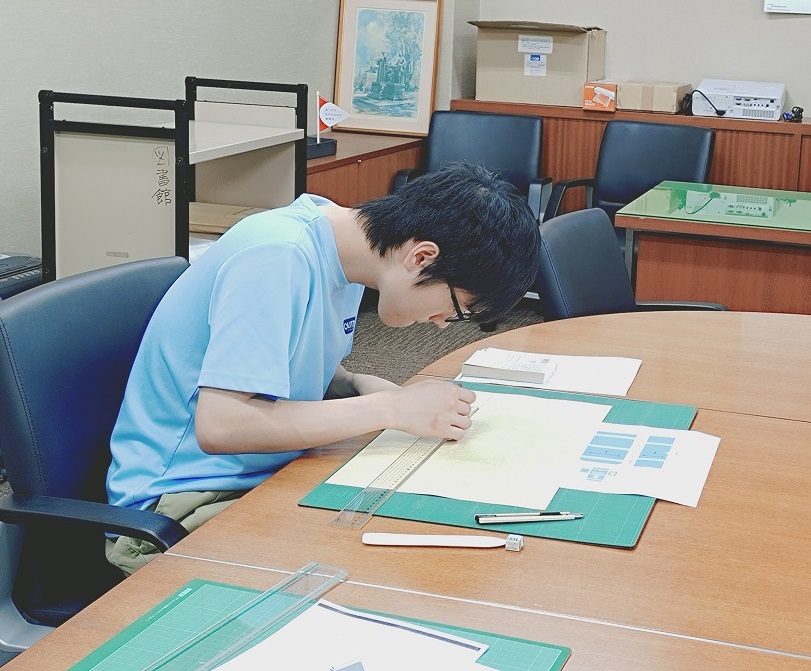

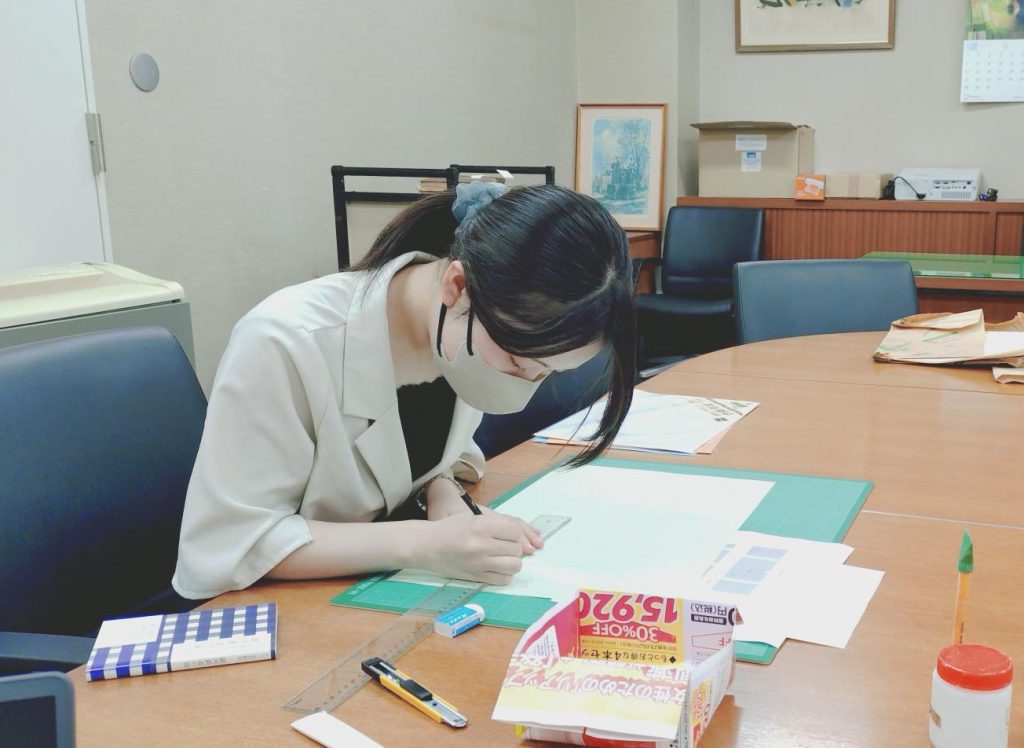

フロンティアサイエンス学部4年生 島村 大地さんが、フロンティアサイエンス学部 石川 真実先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)

「過去に読んだことがある本」

過去に本は三宮などの本屋で、ミステリー系の小説を中心に購入し読むことが多くありました。

「気に入った本について」

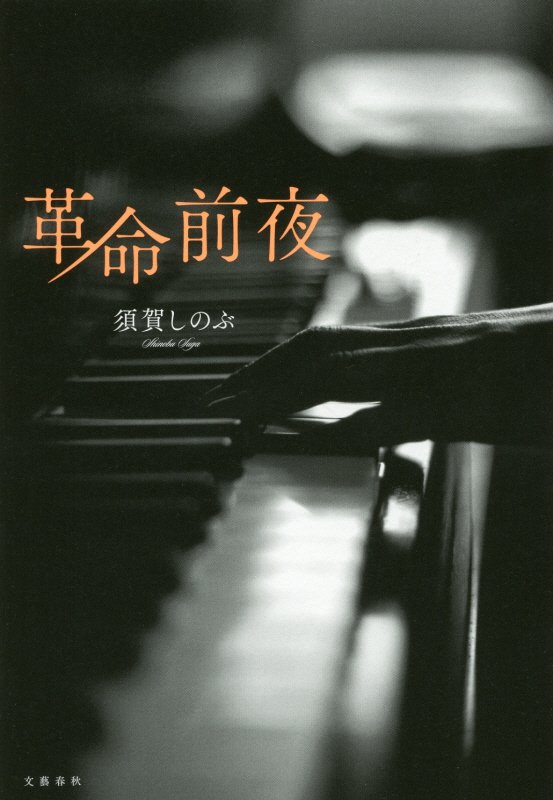

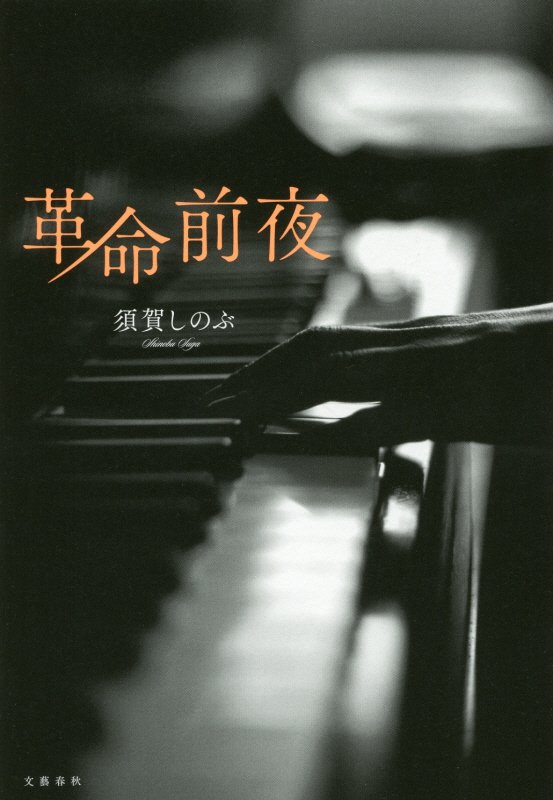

特に気に入った本については、「革命前夜」というベルリンの壁が崩壊する前の時代の本が気に入っています。この本からは特にドイツの歴史であったり、当時の価値観であったりと、色んな場面において触れることができるため気に入っています。

「もし学生に戻ったとき、どんな本を改めて読むべきか」

もし学生に戻ることができるのならば、理系分野の参考書だけでなく、幅広く色々なジャンルを読んでいくと感じています。多くの分野の背景や経験が教養として今後に活かしてくれると思われるため、色々な分野の本を読み進めていくのが良いと思っています。

「本を読む頻度、過去と比べて変化したか」

現在は研究活動が忙しくなったこともあり、本を読む頻度は過去よりは減ってきていると感じています。学生の頃は参考書や小説等をよく読んでいました。

「現在気になっている本について」

特に作者読みを行っており、特定の作者系列の本を読んでいます。例えば、辻村深月さんのミステリー系列の本であったり、須賀しのぶさんの小説であったりと様々な作者の本を読んでいます。

「普段読むのは紙の本?それとも電子書籍?また、将来的には?」

普段は紙の本を読んでいます。電子書籍だとスワイプで流れていっていくというのもあり、紙の本の方がしっかりと見ることができるため、今後も紙の本の方を読み進めていくと思います。

「今の学生や研究生に向けて、どのような本を読み進めていくのが良いか」

今の学生や研究生に対しては、私の研究分野でもある再生医療関連の本をおすすめします。ポートアイランドは医療産業都市ということもあり、再生医療分野の企業も多数進出しています。そういった中で幹細胞であったり、最新の医療分野の参考書を読んでみることで、身近な企業や研究所への興味・関心にも繋がる良い機会だと思います。また、2000年代の参考書と最新の参考書だと内容も少し異なっていて、そういった点を見つけながら読むのも楽しいと思います。

「感想」

普段研究者として先生とともに励んでいるなか、なかなか本を読むようなことは難しいとは思うものの、そんな中で研究分野とはまた違ったお話を聞かせてもらい、とても興味深いと感じました。また、自分はまだ大学生で世の中のことについて知らないことが多く存在しているものの、そういった”無知の知”にいち早く気づき、興味ある事や知らなかった事を早め早めに調べていくのがいつになっても大事なのだなとインタビューして感じました。今後はこのインタビューを通じて、普段行っているような専門分野の本の場所以外にも出向き、色々な本を読んで教養を深めていきたいと思います。

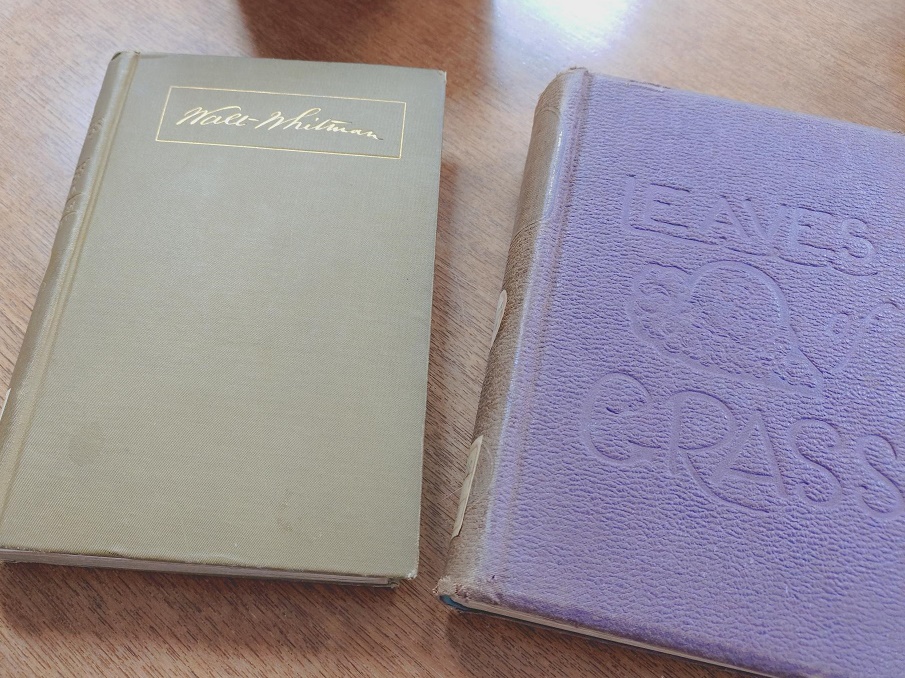

☆先生からのおすすめ本☆

■『革命前夜』

■ 須賀しのぶ著

■ 東京 : 文藝春秋 , 2015.3

■ 請求記号 913/SU

■ 配架場所 図書館2F 中山一般

(インタビュアー: フロンティアサイエンス学部4年生 島村 大地さん)