経済学部 1年生 Kさんが、経済学部 佐々木 優先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)

Q.本を読むことは好きですか?

A.本はいつも読んでいます。

Q.週に何冊読みますか?

A.数えきれないくらい読んでいます。仕事で本を読むことが多いです。

Q.どのようなジャンルの本を読んでいますか?

A.仕事に関係がある本を中心に読んでいます。そのため、小説を読むことは少ないです。

Q.先生が好きな本を教えてください。

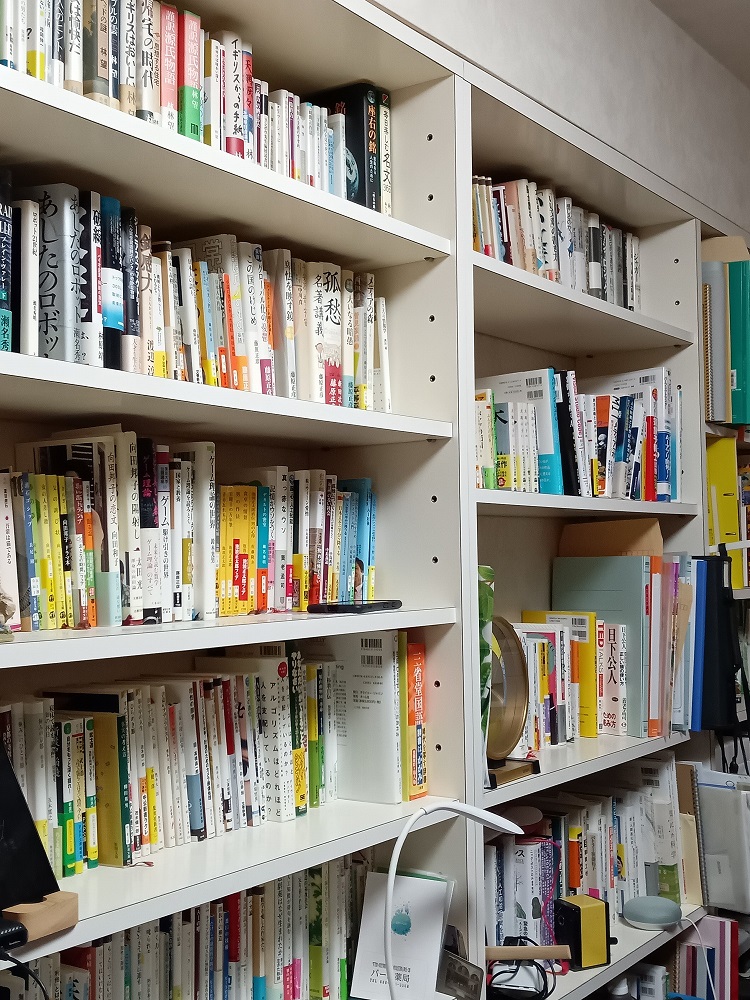

A.『天才たちの日課』という本です。私が彼女と雑貨屋さんにいた時に、小さな本棚にあったその本がふと目に入りました。この本はアインシュタインやピカソなどの天才達がどのような生活をしていたのかを書いたものです。私は、天才の生活には共通の特徴があるかも知れないと予想をして、読書をはじめました。しかし、私が読後に得た結論は、予想外の物でした。天才たちはそれぞれのスタイルで思い思いに生活をしていて、そこに共通点はなかったのです。だから、私は、自分に合った生活を送るのが1番良いと感じました。自分の好きな通り生きて行こうと思いました。朝早起きするか、夜更かしをするか、朝ご飯を食べるか食べないかなどは、自分にフィットしたやり方で進めていっていいんだと自信を持ちました。この本は、その見つけ方もそこから得た教訓も、思いがけないセレンディピティ(偶然の出会い)に満ちたものだったので、とっても強く印象に残っています。

Q. インターネットが進んでいる一方で、大学生が本を使うべきメリットはありますか?

A.私はインターネットと本、つまりデジタルとアナログの両方を駆使するべきだと思います。大学生がレポートを書く際に、パソコンを用いて参考になる本を見つけるスキルは必須です。ただ、それだけでなく、アナログの方法も重要です。買う本の予定もないが、本屋さんに入店して、ふと手に入った本が今後の人生に影響を与えるかもしれないので、積極的にセレンディピティ(偶然の出会い)に出会うべきです。

感想:質問に丁寧に答えていただき、ありがとうございます。私は先生の好きな本が先生の専門分野についての本ではなくて、エッセイだということが予想外で面白かったです。私もセレンディピティ(偶然の出会い)を体験したいと思いました。甲南大学の最寄駅にも本屋さんがあるので、電車を持つ数分でも本を手に取り、眺めてみようと思いました。そのようなことを考えると、明日も楽しくなってきました。

(インタビュアー: 経済学部 1年生 Kさん )