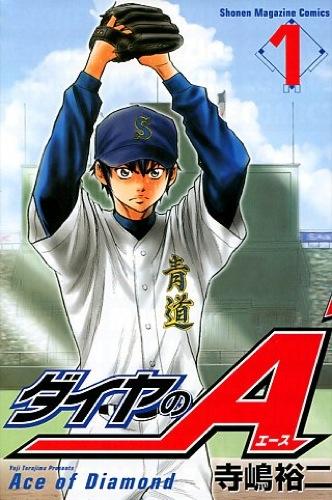

書名:ダイヤのA

著者:寺嶋裕二

出版社:講談社

出版年:2006年~

法学部1年 堀川湧生さん(「基礎演習(濱谷)」リサーチペーパーより)

紹介する漫画はダイヤのエースです。

ダイヤのエースは寺島ゆうじによって書かれた野球漫画です。

主な登場人物を紹介します。

沢村英純と降谷暁はお互い無名の中学出身で東京の名門である青道高校という高校にスカウトされました。お互い対照的な性格であり、切磋琢磨してエース番号獲得を目指して高め合うよい関係であります。沢村栄純はまっすぐさと闘志を剥き出しにした負けん気の強い性格であります。当初は地元の高校に進学して仲間と共に野球を続けるつもりであったが、中学最後の試合を観戦した青道野球部副部長兼スカウトの高島礼にその才能を認められ、渋々ながら見学に訪れた青道で御幸一也と出会い、地元の高校に進むか野球留学で高い技術を身につけるかの板挟みになるが、自分の力を試すため、仲間の後押しと共に青道への入学を決めました。一方、降谷曉は表情はあまり変わらないが、感情の起伏が分かりやすい。いつも無愛想だが、内には並々ならぬ闘志が宿っている。他人の話を聞かないことも多く、クールに見えるがかなり天然な人物です。青道高校は毎年打撃のチームであったが、この二人が入学したことで投手層も厚くなっていきます。

次に、青道高校は強豪校が多くいる西東京地区にあり、稲城実業や市大三校などのライバル校の中から勝ち上がって甲子園出場を目指しています。稲城実業の成宮鳴や市大三校の天久光聖、薬師高校の轟雷市など他の高校にも魅力的な選手がたくさんいて読んでいて飽きないストーリーになっています。

最後に、この漫画は漫画の世界だけにいる異次元の選手とかがいるのではなく高校野球をリアルに再現していて、1つの強豪校が甲子園を目指して日々練習に励む中でたくさんの笑いがあったり、監督の名言などとても魅力的なシーンも多いので野球に興味がない方でも楽しめる漫画だと思います。

私がダイヤのAという漫画を取り上げた理由は、ダイヤのAは今まで部活動などに取り組んできた人たちに共感が持てることが多いと思ったからです。そしてこの漫画はユーモアあふれる漫画になっているので気持ちが沈んでいるときなどにも最適だと思ったからです。リアルに高校野球を再現していてとても身近に感じられ、勇気や感動を与える漫画であると感じたからです。野球に限らずスポーツはすごい力があると考えており、スポーツを通して多くの人に影響を与えるのでダイヤのエースを通じて多くのことを感じてもらいたいと思い、そして楽しんでもらえると思ったのでこの漫画を取り上げました。