8/25、29の二日間、書庫にある和漢籍資料の整理作業を行いました。

今回はライブラリーサーティフィケイトで応募のあった2名と学芸員課程の履修者2名にお手伝いをいただきました。

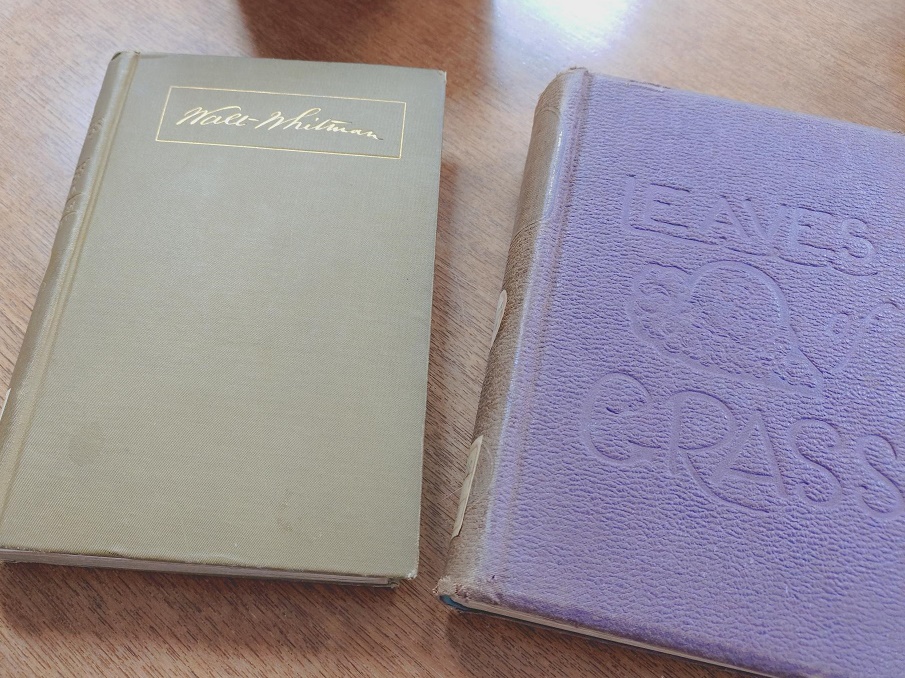

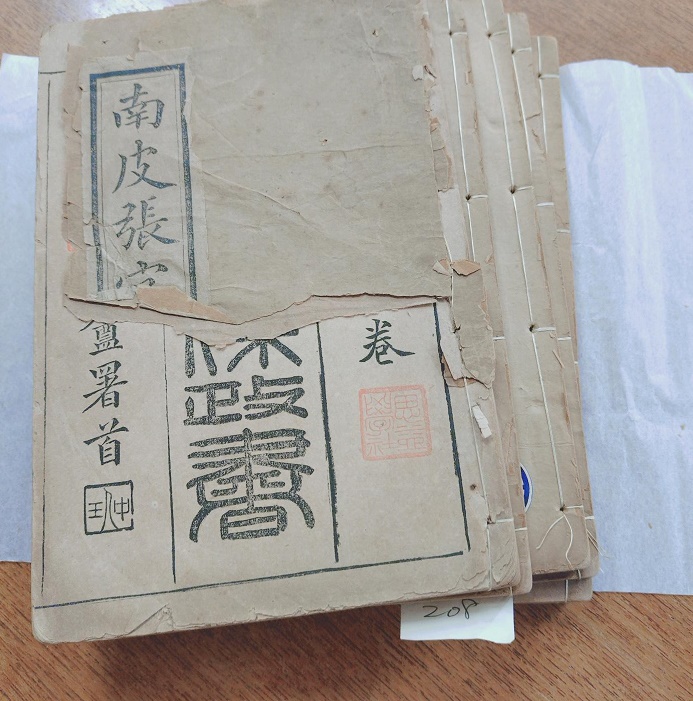

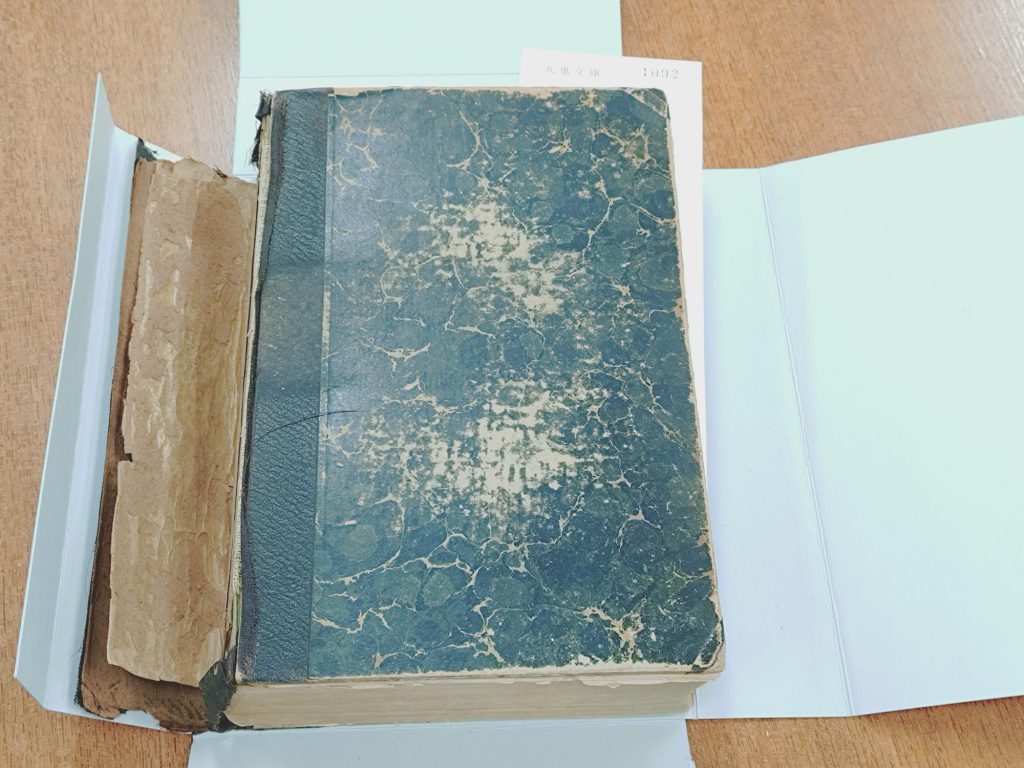

整理する資料は「金正宗文庫」です。

金正宗文庫とは

https://www.konan-u.ac.jp/lib/blog/archives/6123

寄贈いただいた資料を受入後、登録番号順に配架してあるのですが、分類別になっておらず、シリーズものが泣き別れていたりしています。

そのため利用しづらい状態になっていたので、分類順に並べ替えていきます。

対象はほぼ和装本で、その冊数は約2,500冊!

<1日目>

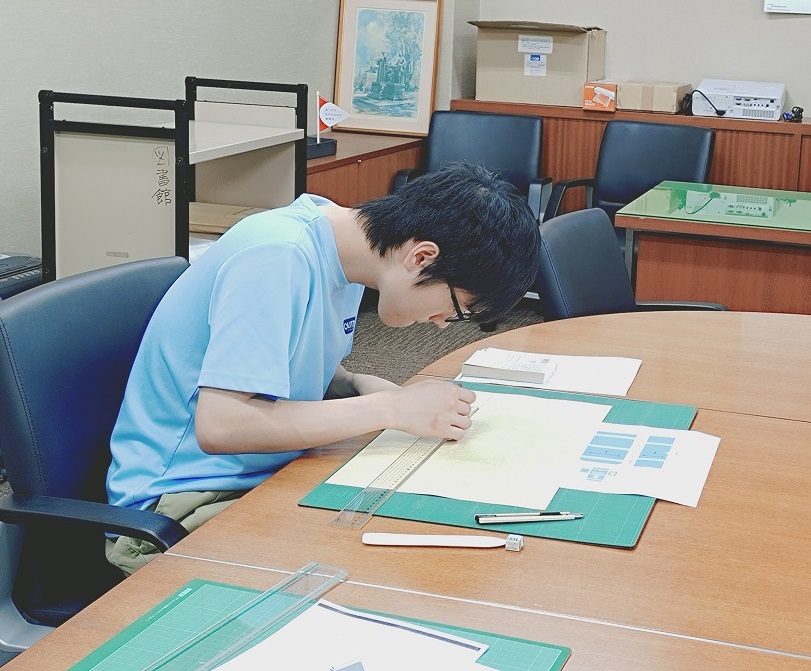

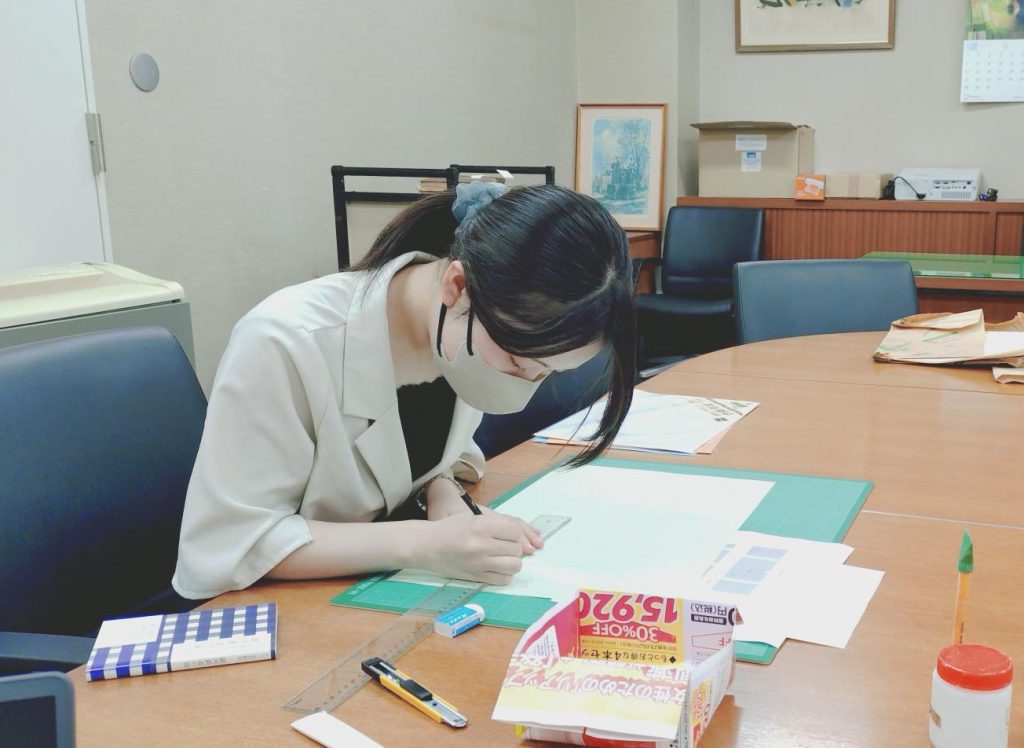

作業の前に手洗いをし、腕時計などひっかかりやすそうなものは外してからスタートします。

貴重書は白手袋をして扱うと思われがちですが、手袋をすることで手の触覚が鈍って事故につながる恐れがあり、また、手袋が和紙の繊維にひっかかって破損してしまうこともあります。

そのため、作業前には手洗いをし、きれいな素手で資料を取り扱います。

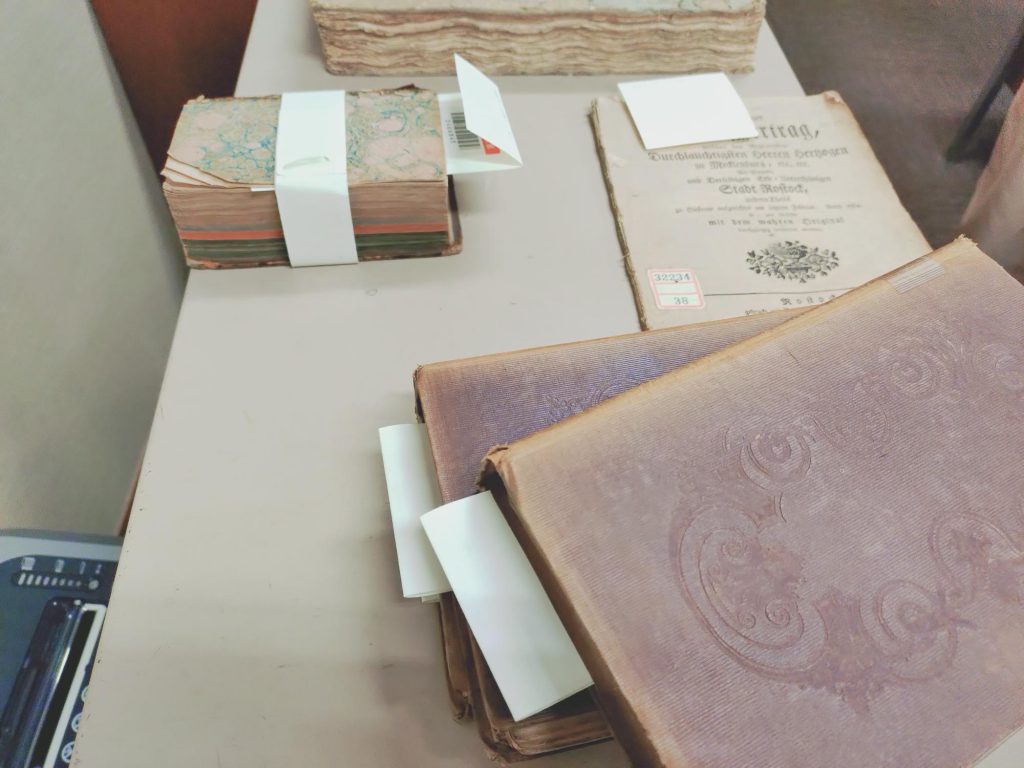

1人がリストの登録番号と分類番号を読み上げ、書架から3人がかりで捜索します。が、似たような番号がたくさんあるのでなかなかみつかりません…。

非常に根気のいる作業を黙々と続け、、すべての資料を並べ替えることができました!

Yさん、Oさん、お手伝いどうもありがとうございました!!

探します

まだまだ探します

見た目ではわかりませんが、分類順に並べ替えができました!!

<2日目>

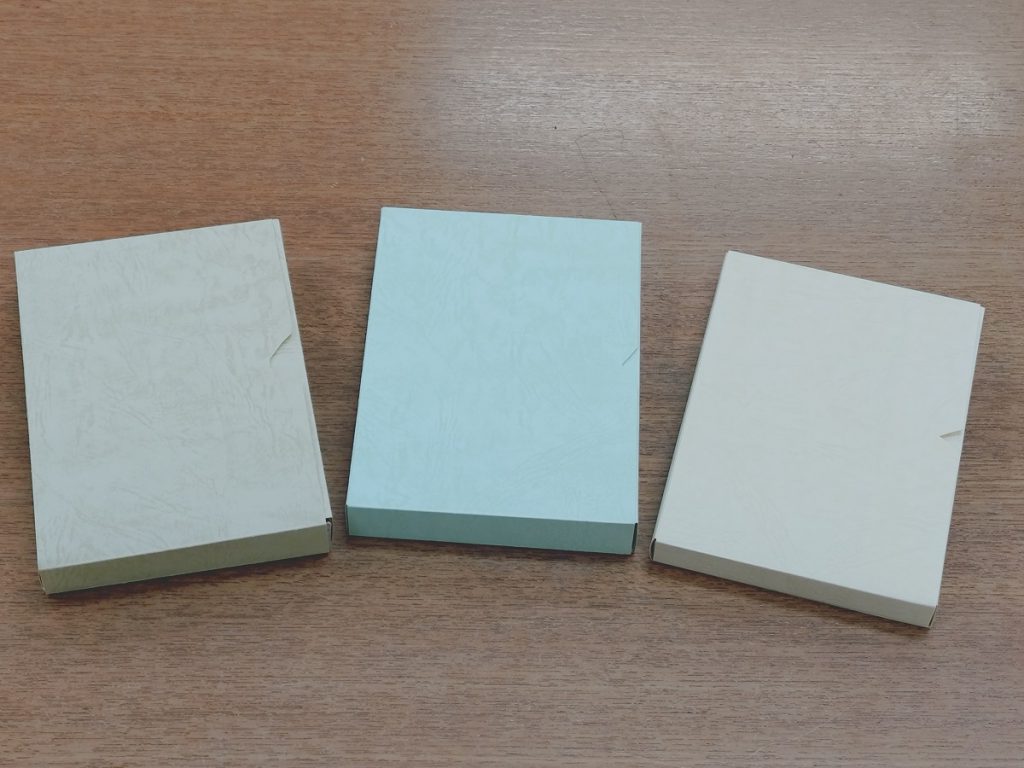

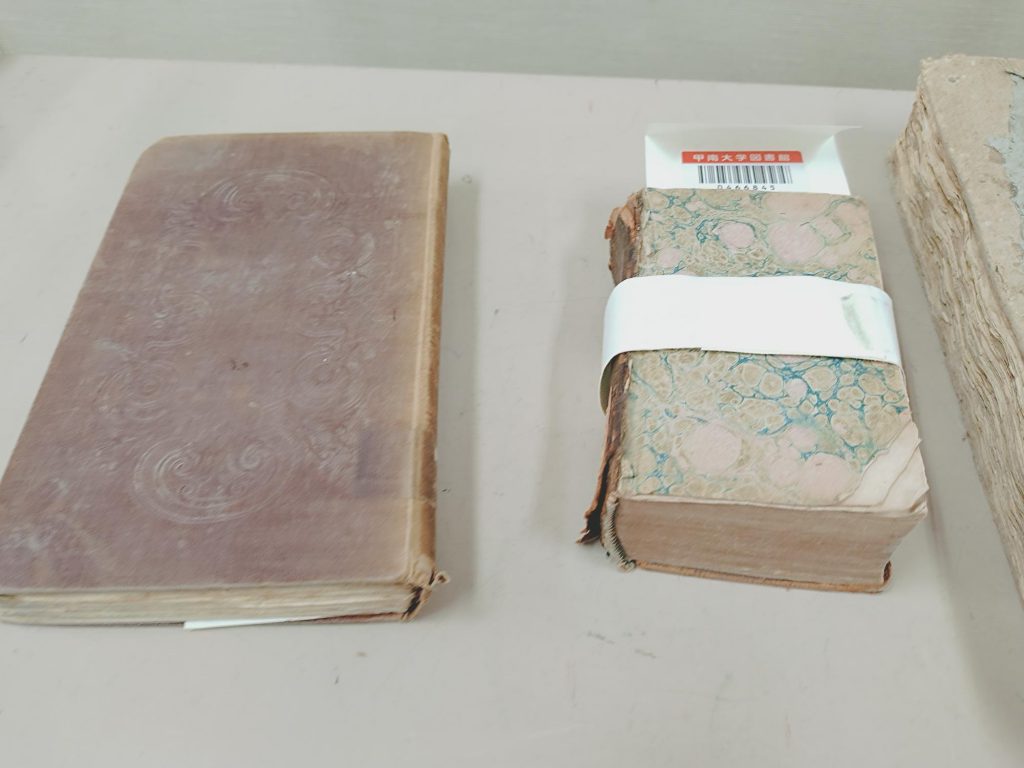

1日目に並べ替えが終わった資料には分類番号と登録番号が書かれたスリップが挟んであります。このスリップ1枚1枚に「金正宗文庫」というハンコを押していきます。他の和装本と紛れてしまってもこのハンコが押してあれば一目で「金正宗文庫」とわかります。

1日目の作業も地道な作業でしたが、こちらも地道な作業です。書庫の中でひたすらハンコを押していきます。

そして、こちらもすべての資料にハンコを押すことができました!

Nさん、Yさん、お手伝いどうもありがとうございました!!

書庫の中での作業です

1冊ずつ押します

まだまだ押します

全部にハンコが押せました!

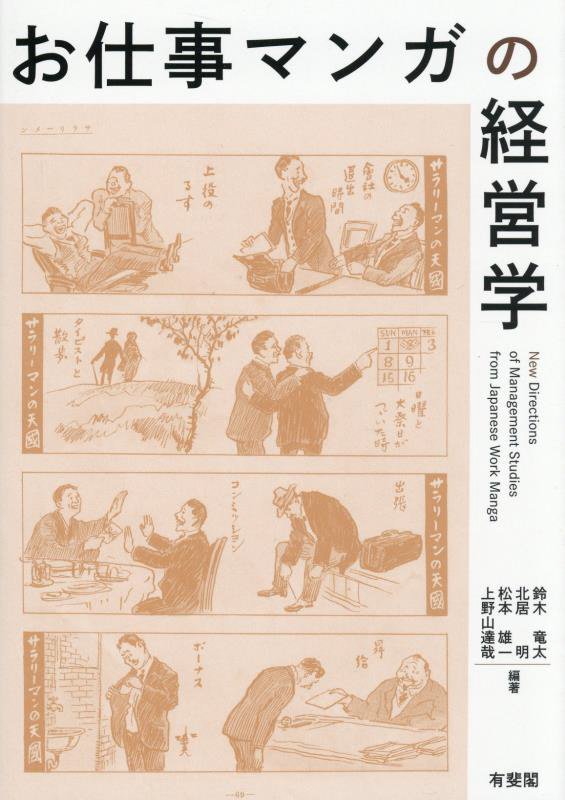

参加いただいた学生さんからは「普段なかなか和漢書に触れる機会がなく、ハンコを押している時に見知った本の名前が出てくるなど、貴重な体験で楽しかったです。また機会があれば参加したいと思いました。」という感想をいただきました。大変な作業でしたが、楽しかったと言っていただけて、本当によかったです。またのご参加をお待ちしております!

KONAN ライブラリ サーティフィケイトでは、本を読む以外にも、ボランティアなど図書館でしか経験できないイベントにもご参加いただきます。今回のように普段触れることのできない貴重な資料を扱うこともあります。

自分も参加したい!と思った方、ちょっと興味あるかなと思った方、一緒に活動しませんか。

ご参加をお待ちしています!