図書館報『藤棚ONLINE』

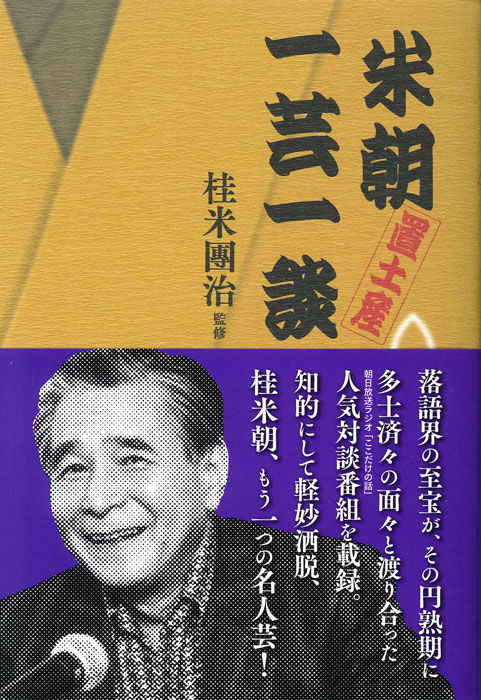

法科大学院・宮川聡先生推薦「米朝置土産 一芸一談」

淡交社, 2016

今回私が紹介したいのは,第2次大戦後の上方落語復興の立役者の1人である三代目桂米朝さんが1989年4月から1990年10月まで朝日放送ラジオで放送されていた「米朝のここだけの話」という番組で行われた様々な分野の著名人との対談の内容を文字起こしした「米朝置土産 一芸一談義」という本です。2016年に淡交社から発行されていますが,桂枝雀さんが担当されていた「前説」も収められています。なお,編者の桂米團治さんは米朝さんの息子さんです。

この本では,後に紹介する13名との対談が取り上げられているのですが,実はこの本の前編というべき「一芸一談」(この本でも13名との対談が文章化されています。)が1991年に公刊され,2007年に文庫化されています(ここでは,藤山寛美,13世片岡仁左衛門といった人たちとの対談が文字起こしされています。)。ただ,残念ながら,現在は古書を手に入れるしかなくなっているようですので,続編というべき「置土産」のほうを取り上げることにします。

「置土産」では,①夢路いとし・喜味こいし(漫才師),②菊原初子(地歌筝曲演奏家),③朝比奈隆(指揮者),④吉村雄輝(上方舞台吉村流の家元),⑤小松左京(小説家),⑥島倉千代子(歌手),⑦小沢正一(俳優・俳人・エッセイスト),⑧橘右近(落語家・書家),⑨高田好胤(薬師寺管長),⑩阪口純久(きく)(上方料理「大和屋」の4代目女将),⑪立川談志(落語家),⑫茂山千之丞(大蔵流狂言師)という各分野を代表する著名人との対談が再現されています。現在大学で学んでいる皆さんにとっては,あまりなじみのない名前ばかりかもしれませんが,非常に興味深いお話が展開されています。

個人的には,SF作家として著名な小松左京さん(代表作は,「復活の日に」,「日本沈没」など)との対談に最も興味を覚えました。米朝さんと小松さんは,その昔,ラジオ大阪で「題名のない番組」(題名のない音楽会ではありません)という番組を担当されていたので,気心が知れているうえに,博識なご両者の口から話がよどみなく流れ,それがそのまま文章化されているので,読みやすいことこの上ないという感じでした。

東芝が開発した日本語ワープロ1号機について,使ってみようかと考えたが値段が600万円(正確には630万円だったようです)といわれてあきらめたと発言されている小松さんは,その後,安くなったワープロを使うようになられたのですが,ワープロの操作に慣れていないときに,誤ってせっかく作成した文書(400字詰め原稿用紙2枚半)を消去してしまい,入力しなおさなければならなくなり,大慌てをした話などが出てくるのですが,私にも同じような覚えがあるので思わずぞっとしたりしました。また文壇との付き合いが嫌で関西にとどまっているというような極めて率直なお話が出てきて,人付き合いが苦手な私はここでも「よくわかります」と感じてしまいました。

30年以上前に放送された番組ですから,その内容や表現については現在の基準からすると問題がある箇所もありますが,それも含めて当時の雰囲気を感じることにも意味があるのではないかと思います。一度手に取ってみればよいのではないでしょうか。