50冊多読チャレンジ 達成者インタビュー

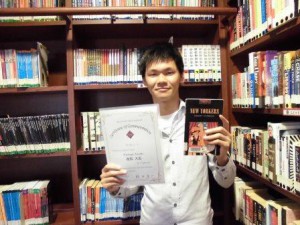

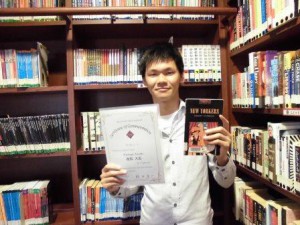

沓脱大志(くぬぎ たいし)さん

経営学部 4年次生

2016年3月23日に『50冊コース』を達成され、5月2日に表彰式を行いました。

沓脱さんは3月に卒業し、現在東京で勤務されています。大型連休の帰省時を利用しての少し遅れた表彰式となりました。

多読チャレンジへの申込みは4年次生の内定決定後からでしたが、1~3年次生時も年間20冊程度の多読に挑戦されていたとのことです。入学当初はLevel.1~2の本を読むのにも苦労されたそうですが、卒業前はLevel.3~4の本を苦もなく読む事が出来るようになったそうです。

「多読に挑戦したのがきっかけで外国人の友達が出来たり、TOEIC点数アップや、就職にも繋がるなど、語学力アップに留まらず色んな事に出会え成長出来た。これからも一つの趣味として『多読』を続けていきたい。O.Henry作“New Yorkers”はお勧めなので、是非読んでください!」とメッセージをいただきました。

以下は、ご本人のアンケートによるものです。

○『多読チャレンジ』達成の感想、また、『多読チャレンジ』を終えて実感した効果を教えてください。

英語に対する親近感がとてももてるようになりました。大学入学した頃はレベル1の本を読むのも苦労しましたが今は一つの趣味として楽しく本を読むことができています。これから就職先でも英語を使うので読書を楽しみ続けたいです。

○読む本はどのように選びましたか?

本はシリーズのものや、好きな作家であるO.Henry作の本をよく読んでいました。読む本に迷った時は展示棚の本を読んでいました。

○『多読チャレンジャー』へメッセージをお願いします。

多読は楽しくやることが一番!私は鳥肌が立つような人生に影響を与えてくれるいい本に出会ったり、外で本を読んでいる途中、外国人に話しかけられそのまま友達になった人もいます。多読を通し、様々な「出会い」を大切にしてほしいと思います。