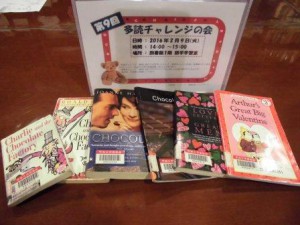

2月9日(火)14:00~15:00、『第9回多読チャレンジの会』を開催しました。

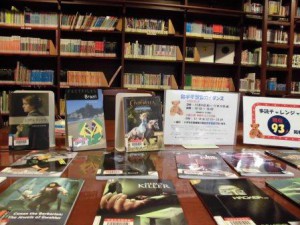

来室の学生に、「多読チャレンジ」についてのアドバイスを行い、「春休み期間中の特別貸出」に併せてスタッフのお勧め本を紹介しました。

【お知らせ】

★「春休み期間中の特別貸出」について

以下の期間中、語学学習室内資料10冊借りられます!!

・期間:1/27(水)~3/31(木)

・返却日:4/14(木)

※ただし、4年次生・大学院課程修了予定者は、3/17(木)までです。

この機会に「多読チャレンジ」のラストスパートをかけてみませんか?

★「多読チャレンジ」の締め切り(2016/3/31)まで、残り2ヶ月を切りました。

多読チャレンジャーの皆さん、進み具合はいかがですか?25冊・50冊コースが達成出来た方は、「多読チャレンジシート」を図書館1階カウンターまで提出してください!