語学学習室からのBookReviewです☆

【レベル1】 837/O/1

Title: The elephant man

Author: Tim Vicary

Series: Oxford Bookworms Library ; Stage1

19世紀後半イギリス。

ある日医師フレデリックは、酷い写真を目にした。そこに映っていたのは象のような姿の人間。エレファントマンと呼ばれ、見世物になっていたのだ。

翌日、フレデリックは彼を自分の勤める病院へ連れて行き観察する。どうということのない動作も彼にとっては困難なことだった。それから2年経ち…。

異形のために誰からも愛されず、怖がられ、あるいは蔑まれたエレファントマン、ジョゼフ・メリック。フレデリックとの出会いは、彼の人生を変えてゆく。

語彙も構文も難しくなく、読みやすい作品です。尚、デヴィッド・リンチ監督によって映画化されたLDも、図書館1階視聴覚コーナーにあります。

投稿者「図書館」のアーカイブ

『Moonwalk』Michael Jackson

語学学習室からのBookReviewです☆

【レベル6】 830/J/6

Title: Moonwalk

Author: Michael Jackson

2009年6月5日にこの世を去った、King of Popマイケル・ジャクソンの自伝です。

この本の中で彼は、ジャクソン5として成功した子ども時代、家族への愛情、父親との確執、ダイアナ・ロスやポール・マッカートニーなど数々のスターとの交流、音楽やダンスへ対する思い、整形疑惑についても、率直に語っています。

わたしはこの本を読んで彼への印象が変わりました。わたし自身、数々の報道によって彼に対してスキャンダラスなイメージを植え付けられてしまっていたのだと思います。この本を読むと、彼がとても正直で純粋な人だということ、悪意のあるマスコミの報道に苦しんできたこと、限りなく高いプロ意識を持ち、常に努力をしてきた人だということがわかります。また、プライベートなものも含めて、たくさんの写真も収録しています。マイケルの曲が好きな人にはぜひ読んでいただきたいです。

そして、映画「THIS IS IT」(視聴覚コーナー DVD//L803)もぜひご覧ください!!

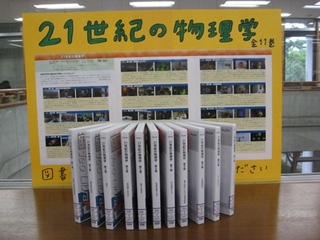

梶野先生(理工学部物理学科)推薦『21世紀の物理学』『でんじろう先生の日曜実験室【ラブラボ!】』(DVD)

2012年7月5日、トップニュースを見て「世紀の大発見ってすごいなー・・・それで、ヒッグス粒子ってなに?」と思った方、オススメのビデオが入りました!

理工学部物理学科 梶野先生 ご推薦の物理と科学のDVDです。

☆教員推薦DVD紹介

タイトル: 21世紀の物理学 全11巻(各巻30分)

制作: 米国ハーバード・スミソニアン天体物理学センター メディアグループ

配置場所: 図書館1階視聴覚コーナー

請求記号: DVD/1~11/L877

(梶野先生より)

最先端の物理学を11テーマに分類し、各30分の映像でわかりやすく、かつ、興味深く紹介している。大学の授業だけでは知ることができない一流の科学者達の考え方や、研究とは何かということを学ぶことができる貴重な映像である。

物理学を専攻している学生をはじめとして、すべての学生にとって教養となるのでぜひ一度ご覧いただきたい。

>>発行元ホームページへ

——————————————————-

タイトル: でんじろう先生の日曜実験室【ラブラボ!】」全10巻(各巻30分*3回)

配置場所: 図書館1階視聴覚コーナー

請求記号: DVD/1~11/L876

(梶野先生より)

テレビでおなじみのでんじろう先生が、科学の不思議を楽しく、分かりやすくひもとくために、人気お笑いコンビが助手をつとめて実験を進めていく。子供から大人まで、だれでもが楽しく自然界の不思議を実感できる内容となっているので、是非ご覧いただきたい。

>>発行元ホームページへ

※視聴覚資料は貸出できません。図書館内の視聴覚ブースで利用してください。

7月は日曜日も開館します。

![]() 前期試験に伴い、7月の日曜日を開館します

前期試験に伴い、7月の日曜日を開館します![]()

日曜開館日 1日、8日、15日、22日、29日

開館時間 9:00~17:00

利用可能なサービス 1階および2階の利用、貸出・返却(書庫資料を含む)に限る。

※視聴覚資料、視聴覚ホール、地階閲覧室は利用できません。

※レファレンス・相互利用は利用できません。

※雑誌館は日曜日休館です。

◎7月16日(月・祝)は、授業実施日のため通常開館します。(開館時間 9:00~21:00)

>>7月の図書館開館カレンダーはこちらをご覧下さい。

■ サイバーライブラリは、通常通り開館します。

『Dolphins at Daybreak (Magic tree house9)』Mary Pope Osborne

語学学習室からのBookReviewです☆

【レベル3】 830/O/3

Title: Dolphins at Daybreak

Author: Mary Pope Osborne

Series: Magic tree house9

その日、8歳のジャックと妹アニーは同じ夢を見ました。モーガン・ル・フェイが現れ、ツリーハウスが戻ったと彼らに告げた夢でした。二人は早速森に出掛け、ツリーハウスを発見し、モーガンと再会を果たします。彼女は二人の助けを必要としていました。その為には、4つの謎解きをこなすテストに合格し、ライブラリーマスターにならなければなりません。二人は一つ目の謎を解く為、冒険に出掛けます。

舞台は海の中。色とりどりのサンゴ礁や潜水艦が登場し、想像力が膨らんで、読むのが楽しい1冊です。もちろん、最大のピンチも二人を待ち受けています・・・

力を合わせて困難に立ち向かう二人がとても可愛いです。

私は夏らしい表紙に魅かれて、シリーズの中で初めてこの1冊を読みましたが、二人がどのようにツリーハウスと出会ったのか、モーガンは何者なのか、#1から読んでみたくなりました。

『Papa,please get the moon for me』Eric Carle

語学学習室からのBookReviewです☆

【レベル0】 830/C/0

Title: Papa,please get the moon for me

Author: Eric Carle

モニカは夜眠る前、部屋の窓から見えるお月様を見て思います。

“I wish could play with the moon”

とても近くに見えるのにいくら手を伸ばしても届きません。

そしてモニカは言いました。

“Papa,please get the moon for me”

~お父さんの奮闘が始まります~

皆さんもこんな経験があるのでは?

親は子供の為なら、なんだって出来るんです!!

仕掛け絵本になっており、お父さんの奮闘ぶりが窺えます。

どうぞお父さんの頑張る姿を覗いて見てあげて下さい。