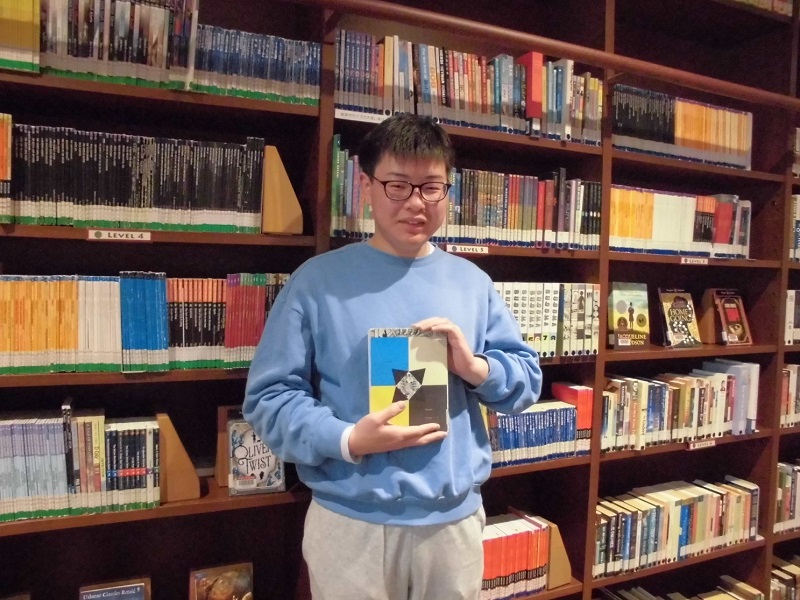

島村 大地(しまむら だいち)さん フロンティアサイエンス学部生命化学科 2年次生

2024年3月29日に『多読チャレンジ』25冊を達成されました!

“来年度もチャレンジしたい”という言葉通り、2年連続の達成となりました。

これからも引き続き、だんだんレベルを上げながら読み進めて、100冊読破に向けてチャレンジしていきたい、とお話しされていました。

以下は、ご本人のアンケートによるものです。

Q.『多読チャレンジ』に挑戦しようと思ったきっかけは何ですか?

A.去年から続けていたため、継続していきたかったから。また、英語の力を伸ばしたいというのと、大学院へ向けてTOEIC対策にと。

Q.『多読チャレンジ』達成の感想や達成のために工夫したことを教えてください。

また、現在チャレンジ中の「多読チャレンジャー」の方へのメッセージがありましたらお書きください。

A.本を読む際、まずは興味があるものや、単語が分かるものが多いものを読むのが良いと思う。それを読んで無理と思ったものはすぐに止めたりするのも手法だと感じた。

Q.『多読チャレンジ』を終えて実感した効果を教えてください。

A.多くの本を読むのは、多くの単語に触れることから、英語の語彙を高めることができる。実際、ITの単語に触れることがあり、それによって新たな単語を知ることができた。

Q.チャレンジする図書は、どのように選びましたか?

A.データベースか、IT系の本か、これがいいかもと思った本を選びながら読みました。

甲南大学図書館では、多読チャレンジャーを随時募集中です。

英語多読学習に興味のある方は図書館1階カウンターでエントリーしてみてください!

25冊以上達成すればKONANライブラリサーティフィケイトの2級以上の要件にも適用されます!

☆2024年度から、継続しやすいように、新ルールになりました!

皆さんもぜひ、チャレンジしてみてください!