匿名希望 文学部歴史文化学科 2年次生

2024年1月10日に『多読チャレンジ』25冊を達成されました!

自分に合ったシリーズを見つけて、楽しく読み進めることができ、読む力が向上した実感を持てた、という嬉しい結果を聞くことができました!

以下は、ご本人のアンケートによるものです。

Q.『多読チャレンジ』に挑戦しようと思ったきっかけは何ですか?

A.中学、高校と英語と触れ合ってきたが、大学2年次生になり英語の授業がなくなってしまい、寂しくなったから。易しめな英語と触れ合える良い機会であり、せっかくなら今までやったことのないことにチャレンジしようと思ったから。純粋に面白そうと思ったから。

Q.『多読チャレンジ』達成の感想や達成のために工夫したことを教えてください。

また、現在チャレンジ中の「多読チャレンジャー」の方へのメッセージがありましたらお書きください。

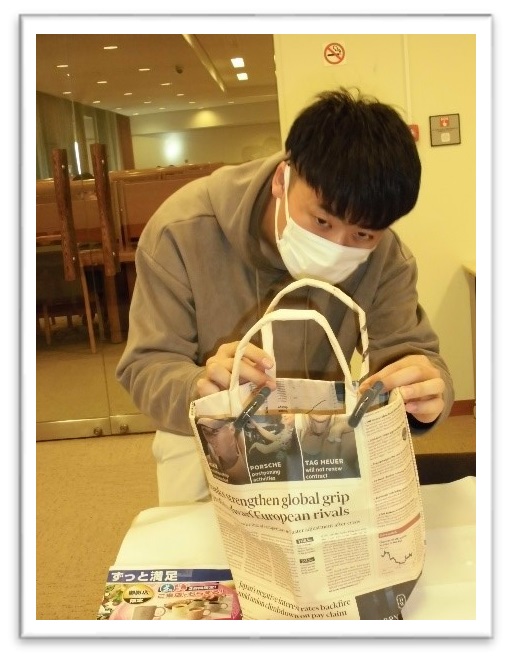

A.そこまで構えなくても、簡単でとても取り組みやすかった。とても薄いため、見ため的にやる気をそがれることもなかった。行き帰りの電車内や、寝る前の30分、その他、隙間時間を有効的に使うと、あっという間に読むことが出来た。

2週間で2冊借りて、期日までに絶対返すことが出来るように読んでいった。

Q.『多読チャレンジ』を終えて実感した効果を教えてください。

A.英語をさらさら~と目で流しながら内容もなんとなく理解するスピードが速くなったと思う。速読と、あとは簡単な本を選ぶようにしたため、以前よりも英語が好きになったと思う。

Q.チャレンジする図書は、どのように選びましたか?

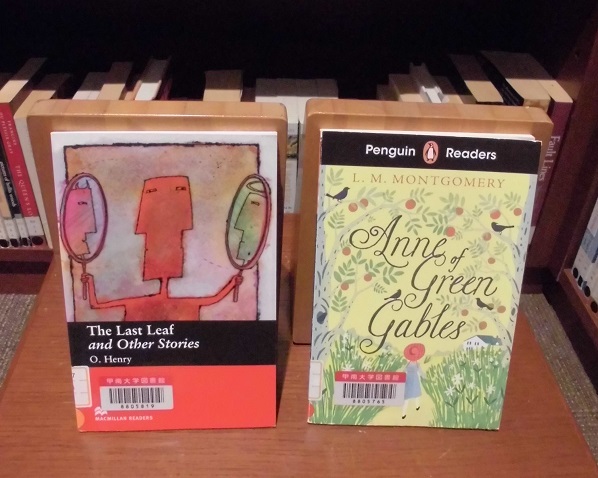

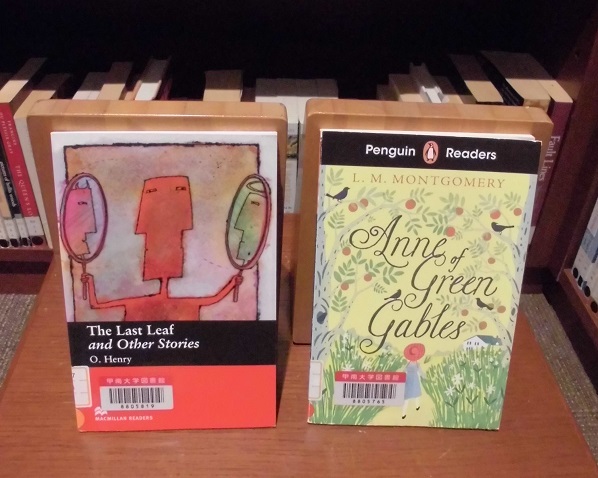

A.各シリーズ、出版社ごとに纏めて本棚に並べてあるので、適当に選んで少し立ち読みする。同じレベルの本でも、シリーズによっては難しい単語が使われたり使われなかったり、難易度が異なる。そこで自分に合ったものを選んでいった。

☆おすすめの本として“Macmillan Readers”“Penguin Readers”シリーズを紹介してくれました。レベルごとに出版されており、読みやすいシリーズなので、是非一度手に取ってみてください。

☆おすすめの本として“Macmillan Readers”“Penguin Readers”シリーズを紹介してくれました。レベルごとに出版されており、読みやすいシリーズなので、是非一度手に取ってみてください。

甲南大学図書館では、多読チャレンジャーを随時募集中です。

英語多読学習に興味のある方は図書館1階カウンターでエントリーしてみてください!

25冊以上達成すればKONANライブラリサーティフィケイトの2級以上の要件にも適用されます!